カタリバは、東京都から認定を受けた認定NPO法人です。

2001年に設立以来、子ども支援・教育のため全国で活動しています。

テレビや新聞で報道

NHK「おはよう日本」・テレビ朝日「報道ステーション」・日本経済新聞・朝日新聞など

行政との協働

代表が文部科学省中央教育審議会・こども家庭庁委員。文京区・埼玉県戸田市・三重県など27自治体と連携協定

多数の受賞歴

内閣府/未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー、日経ソーシャルイニシアチブ大賞など

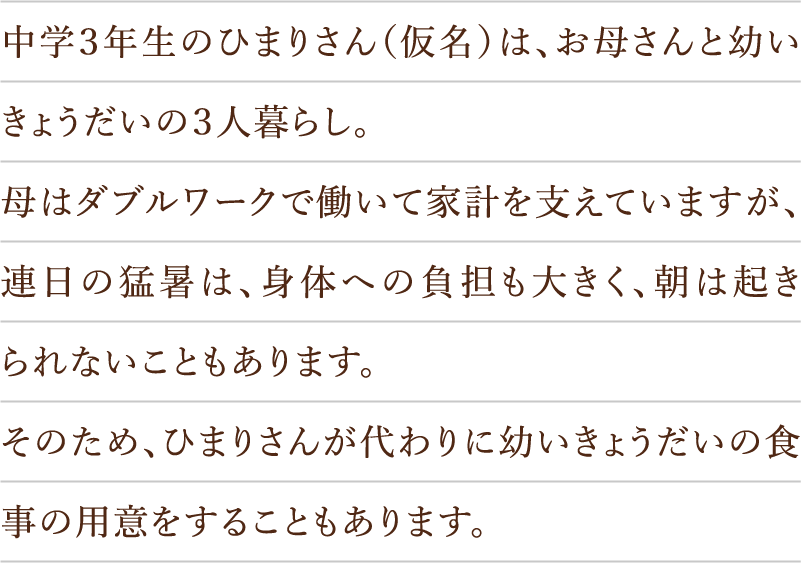

「家計が苦しく、お腹いっぱいご飯が食べられない‥」

「給食が普段は頼りだから、夏休みや冬休みは困る」

成長期の子どもたちの様子を知り、胸を痛める方もいらっしゃるはずです。

2人きょうだいの長女として生まれたかえでさん(仮名)もその一人。

小学5年生の頃に両親が離婚し、お兄さんは成人する前に家を出てしまったため、今はお母さんと2人で暮らしています。

学校にも家にも、居場所はありません。自信を失い、

将来に希望を持てなくなっていきました。

かえでさんだけでは、ありません。

日本全体でも、子どもたちの9人に1人が「貧困」。

ひとり親家庭では、2人に1人に及びます。

※厚生労働省『令和4年 国民生活基礎調査』より

「ごちそうさま」や「ただいま」を

言い合える団らんを

私たちが東京都内で運営する放課後教室では、「みんなでごはん」という時間があります。

スタッフと子どもたち15人ほどで大テーブルを囲み、毎日一緒に手作りのご飯を食べます。

そんな活動では、栄養のあるご飯をお腹いっぱい食べてもらうのはもちろん、

“ともに食卓を囲む”という体験を大切にしています。

今日学校で、

こんな出来事があって

○○ちゃんと、

友達になったんだ

当たり前にも思える夕食時の語らいも、さまざまな家庭の事情で、ほとんど経験できない子どももいます。

生徒たち同士、そして歳の近いスタッフとなにげない話をする。

「いだだきます」と「ごちそうさま」を声に出す。

そんな習慣を続けると、だんだん本音で話をしてくれるようになります。

「子ども食堂みたい」と私たちの活動を言ってくださる方もいます。

地域の全ての人々に開かれた子ども食堂が多い一方、

私たちが大切にするのは、経済的な困難など抱える家庭の子どもに集中して、切れ目なく支援を届けること。

| 一般的な子ども食堂 | 私たちの支援 | |

|---|---|---|

| 対象 | 地域のすべての 子ども・大人 |

経済的な事情など 困難を抱える子どものみ |

| 趣旨 | 誰もがオープンに 参加できる場 |

プライバシーに配慮した クローズドな施設 |

| 開催 | 月に1・2回など | 土日を含めたほぼ毎日 |

| 活動 | 食事が中心 | 食事だけでなく、 勉強や体験学習も |

後片付けや調理など、子どもたちの挑戦や成長につながる仕掛けもつくっています。

食を入り口にお腹と心を満たし、経済的な事情などを抱えた子どもたちの総合的なサポートをしています。

提供:あだち子ども食堂たべるば

家に居場所がない子どもたちが、

通える放課後教室

「ひとり親で親が夜働いているから、家に帰ってもひとりぼっち」

「友だちは塾に通ってるけど、月謝が高いから私だけ行けない」

さまざまな事情で家に居場所がなく、かといって塾や習い事に通えない子どもたちがいます。

そんな子どもたちも含めて、誰もが安心して通える、居場所をつくりたい。

私たちが始めた無料の放課後教室では、食事の提供に加え、一人一人の子どもたちの成長に寄り添う支援をしています。

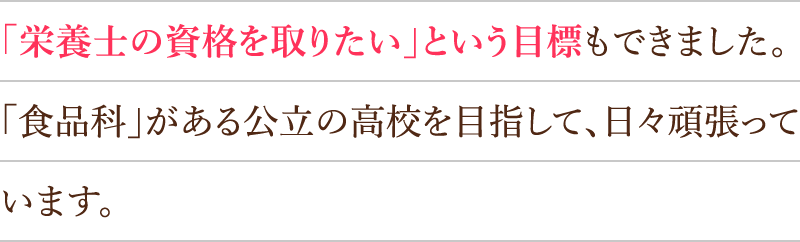

- 勉強する習慣を

身につける -

分からないところをスタッフにいつでも質問できる自習室の運営を通じて、学ぶ楽しさや、学ぶ習慣の定着をサポートしています。

- 本音を話せる

居場所作り -

悩みをいつでもスタッフに相談できる、心の拠りどころとしての居場所を提供し、生徒一人ひとりの状況に応じた伴走支援を行います。

- ものづくりや音楽

など体験学習 -

ものづくり・スポーツ・音楽・家庭菜園等、年間130回を超える体験プログラムやイベントを通じて自分の可能性を発見する場を提供しています。

食事の提供も

一緒に食事を作り、一緒に食卓を囲むことで、子どもたちが心身ともに満たされる居場所を届けています。

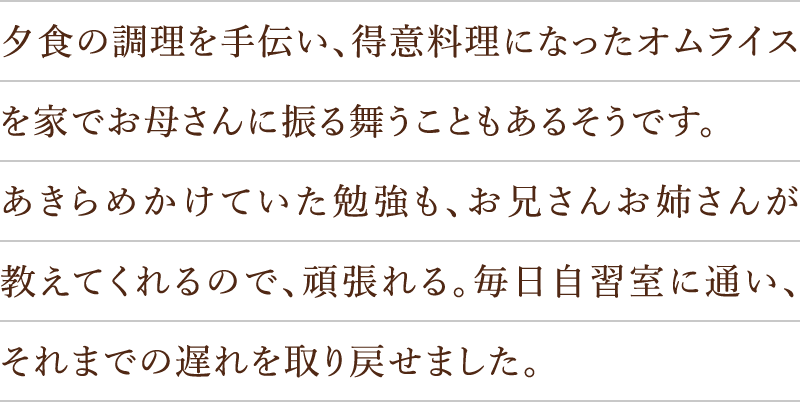

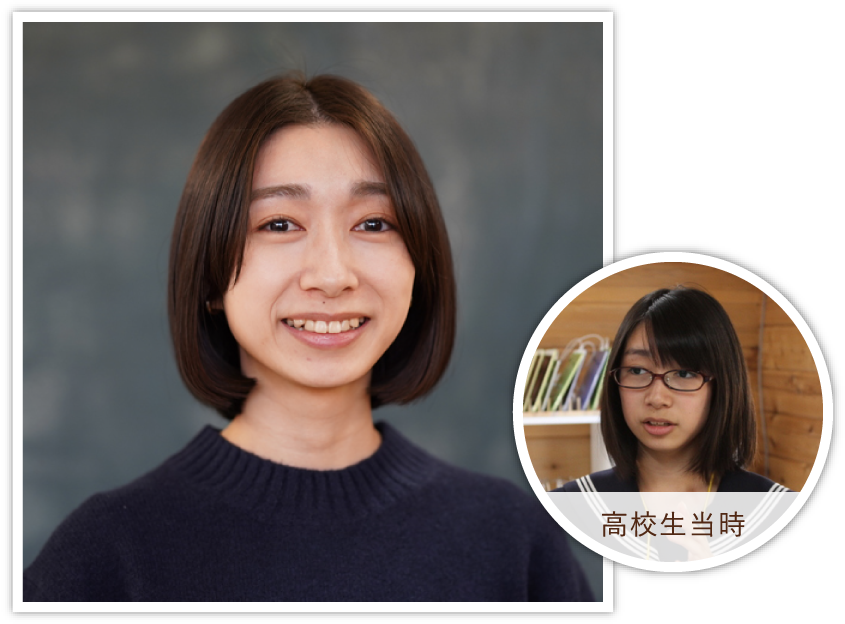

かえでさんも、中学1年生から放課後教室に通い始めました。

毎日の夕食が本当に楽しみで、お腹がいっぱいになると、元気ややる気が出てきます。

放課後教室に通うのは、主に中学生から高校生。

10代という、多感な歳頃に困難な家庭環境に置かれた子どもたち。

まずはお腹いっぱい食べられ、安心していられる居場所があれば、

「勉強や部活を頑張ろう」「将来の目標に何かしてみよう」と前向きになれます。

自分はここにいてもいいんだ

うつむきがちな表情でやってきた生徒が、「また明日!」と元気な声で帰っていく。

そんな日々の小さな積み重ねで、子どもたち一人ひとりの成長に寄り添い支えています。

月1,000円から、

食事や勉強などをサポート

こうした活動の多くは、個人や法人など寄付者の皆さまに支えていただくことで、実現できています。

子どもたちを支援する輪に、あなたも入っていただけませんか?

毎月のご寄付を1年間続けると

- 月1,000円で

-

手作りの食事を

3食分

提供できます

- 月3,000円で

-

2ヶ月分の

教材費になります

- 月10,000円で

-

1ヶ月間、

放課後教室に

通えます

※生徒1人に使用する金額

活動の一部は、行政からの委託費を使って運営しています。

しかし、使いみちが決まっている委託費だけでは、現場での細かなニーズをまかないきれないことも。

育ち盛りの生徒たちに、

鶏肉や豚肉だけではなく

牛肉もたまには使いたい

受験に備えて、英検や

模試を受けさせてあげたい

美術館や博物館など、

学校以外の体験も

そんな時に、全国から集まるご寄付を心強く活用させてもらっています。

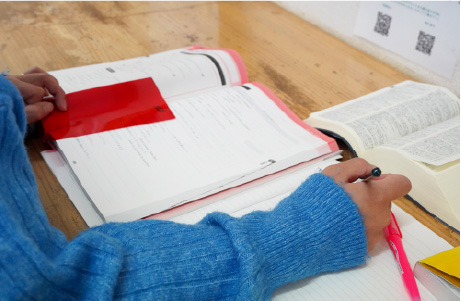

活動費の内訳

- プログラム活動費の内訳

- ■60.8%:貧困や災害、不登校など困難さを抱える子どもたちをまなびにつなぐ活動

- ■24.9%:日本中の子どもたちの日常に探究的な学びの機会を届ける活動

※2023年 8月期

給食がない夏休み冬休みも、

ここに来れば

栄養のあるご飯を食べられる

家庭の事情で塾に行けないけど、

高校受験で勉強したい

大人を信じられるようになり、

将来の夢を見つけられた

子どもたちが困難な環境から抜け出し、自立するまでの間、支援を届け続けたい。

大切な居場所を守るため、ぜひご寄付で支えていただけませんか?

【12月31日までの目標】サポーター300人募集中!

- 現在:xxx人のご寄付

-

達成率xx%

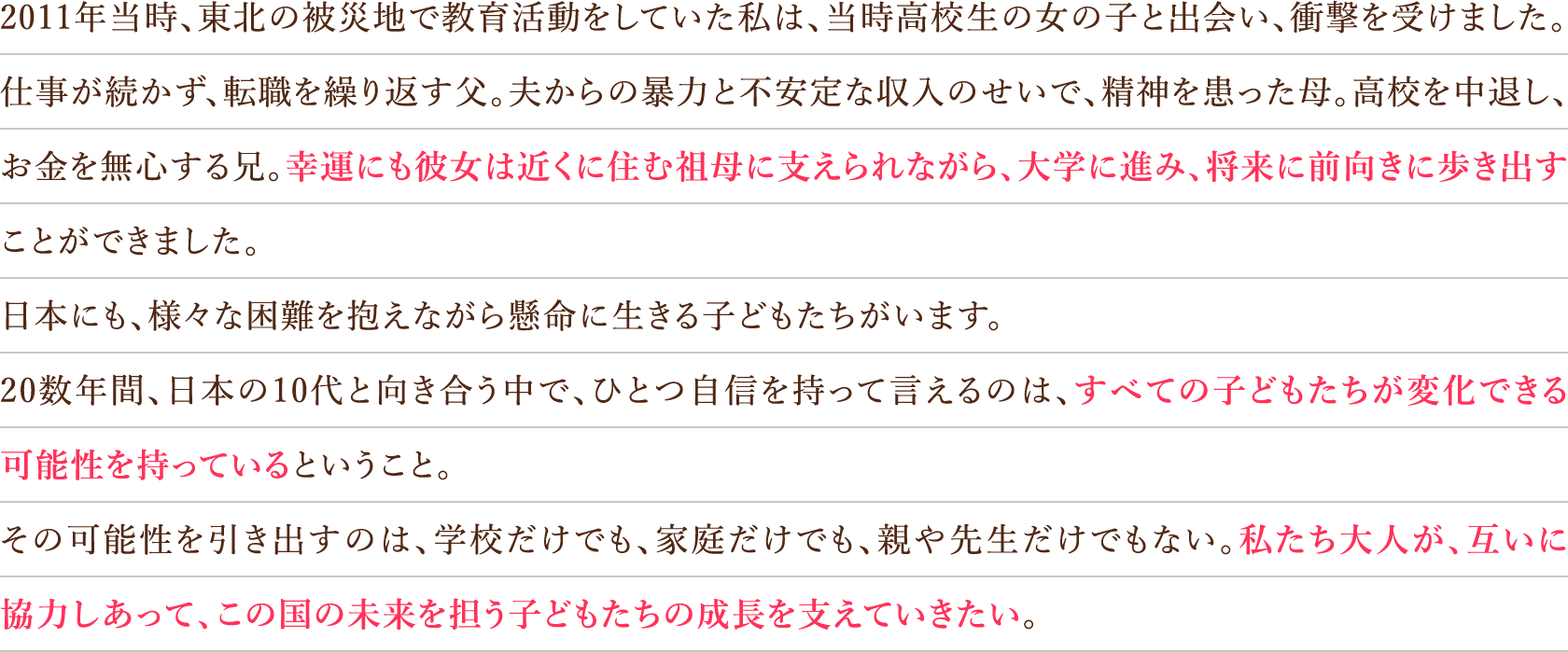

10年以上前に出会った

卒業生たちからの手紙

私たちの放課後教室が始まったのは、東日本大震災の被災地での子どもたちの支援がきっかけ。

当時の中高生たちが大人になり、今の想いを綴ってくれました。

誰かにとっての居場所となり、

その人の背中を押せる存在になりたい

藤沢さん(岩手県大槌町出身)

- 中学2年生の時に出会った藤沢さん。避難していた祖母の家には勉強する場所がなく、放課後教室に通い始めました。高校生になってからも進学校に通うかたわら、英会話や探究学習など様々なプログラムに参加しました。

- コラボ・スクールは、たくさんの方々の想いが込められた特別な場所だと感じています。そこで私は、目に見えないけれど確かなつながりや、熱い応援をたくさん受け取りました。卒業した今でも、あの時に私を支えてくれた方々を思い出しながら、周囲の人を大切にして日々を過ごしています。

今度は私が恩返ししていきたい

髙木さん(岩手県大槌町出身)

- 中学3年生の時に出会った髙木さん。当時暮らしていた仮設住宅では勉強場所の確保が難しく、受験勉強のために通い始めました。高校生になってからは英会話プログラムに参加し、英語での町案内にも挑戦しました。

- 私が今、子どもたちの学びを支え、地元での国際交流に携わる仕事に自信を持って取り組めているのは、震災後に出会ったカタリバのコラボ・スクールの存在があったからです。

よくいただくご質問

毎月の寄付を

毎月の寄付を

止めることはできますか?

- いつでも、お申し出いただけます。金額の変更もいつでも可能です。ご連絡をいただかない場合は、自動更新として翌月以降も会費をお支払いいただいています。

1度にまとめての

1度にまとめての

寄付はできますか?

- はい、1度にまとめてのご寄付もこちらから有難く受け付けておりますが、継続寄付もあらためてご検討いただけますと幸いです。継続的なご支援で、全国に展開するカタリバの事業運営が安定し、より多くの子どもたちの支援につながります。

領収書はもらえますか?

領収書はもらえますか?

- はい、ご希望いただいた方に発行します。領収書の金額は、前年1年間に、当法人が実際に領収を確認した寄付金の合計額となります。

税制優遇は受けられますか?

税制優遇は受けられますか?

-

はい、認定NPO法人であるカタリバへのご寄付は、税制優遇の対象となります。

例:毎月3,000円(年間36,000円)を寄付

●所得税 (36,000円-2,000円)×40%=13,600円

●住民税 (36,000円-2,000円)×10%=3,400円

→合計:17,000円の控除※東京都にお住まいの方が、税額控除を選択した場合です。控除には限度額があり、実際の税額はケースにより異なります。

約3万人から

ご支援をいただいています

日本の将来を担う、

次世代に何かを残したい

佐治さん

子どもたちが自らの力で

人生を切り開くサポートを

佐藤さん

魚を与えるのではなく、

魚の釣り方を教える支援

寄付者の方に、カタリバの活動をこのようにたとえていただいたこともありました。

子どもたちが困難な環境を乗り越え、自分の力で歩き出す。

大人になって、主体的に人生を切り拓く力を育めるようサポートしています。

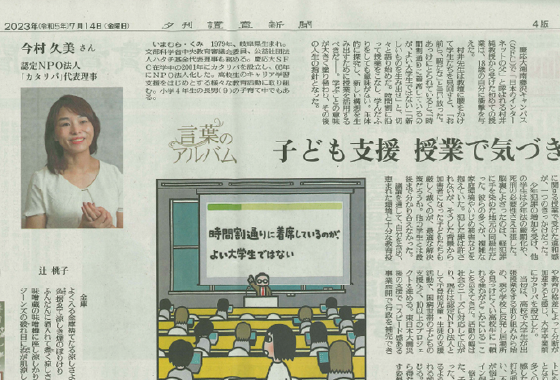

ご支援者とスタッフが集まった報告会

認定NPO法人カタリバは、

2001年に設立

私たちが目指すのは、「どんな環境に生まれ育っても、未来をつくりだす力を育める社会」。

その実現のため「意欲と創造性をすべての10代へ」というミッションを掲げ、活動しています。

- 貧困や不登校、被災などの

困難を抱える10代に -

多様な困難を抱える子どもたちに、安心して過ごせる居場所を届け、スタッフとの対話による心のケアと、学習支援、食事支援で成長を支えます。

- 自己肯定感が低く

自信を持てずにいる10代に -

自信を失い、自分らしい未来を思い描けずにいる子どもたちに、居場所と、文化・スポーツ・学びに関する多様な探究学習の機会を届け、意欲・創造性・主体性・探究心を自ら育むことを支えます。

団体概要

| 名称 | 認定特定非営利活動法人カタリバ |

|---|---|

| 本部 | 東京都中野区中野5丁目15番2号 |

| 設立 | 2001年11月(2006年9月に法人格取得) |

| 役員 |

|

| 職員 | 157名 (うち正職員124名) (2024年6月現在) |

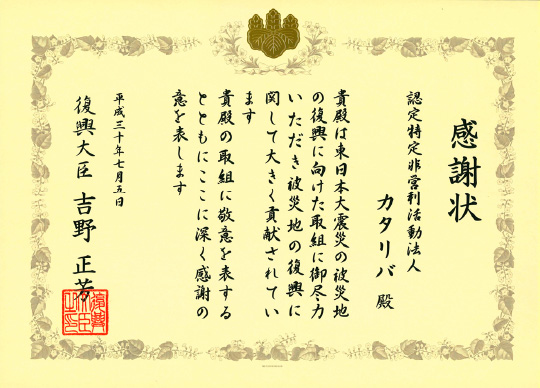

社会からも注目をいただいてきました

- メディア掲載

- 日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞、NHK「おはよう日本」、テレビ朝日「報道ステーション」、サンデー毎日、日経ウーマン、ミセスなど

- 受賞歴

- グッドデザイン賞、ユネスコ/日本ESD賞、日経ソーシャルイニシアチブ大賞、内閣府/未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤーほか受賞。東日本大震災被災地での取り組みを表し、復興庁から感謝状授与。

- 行政との協働

- 代表理事・今村が文部科学省中央教育審議会委員・こども家庭庁こどもの居場所部会委員。東京都文京区・足立区、埼玉県戸田市、島根県雲南市、三重県、石川県など27自治体と連携協定

孤独のなかで困難に向き合い、

懸命に生きる

子どもたちを支えたい

代表理事 今村 久美

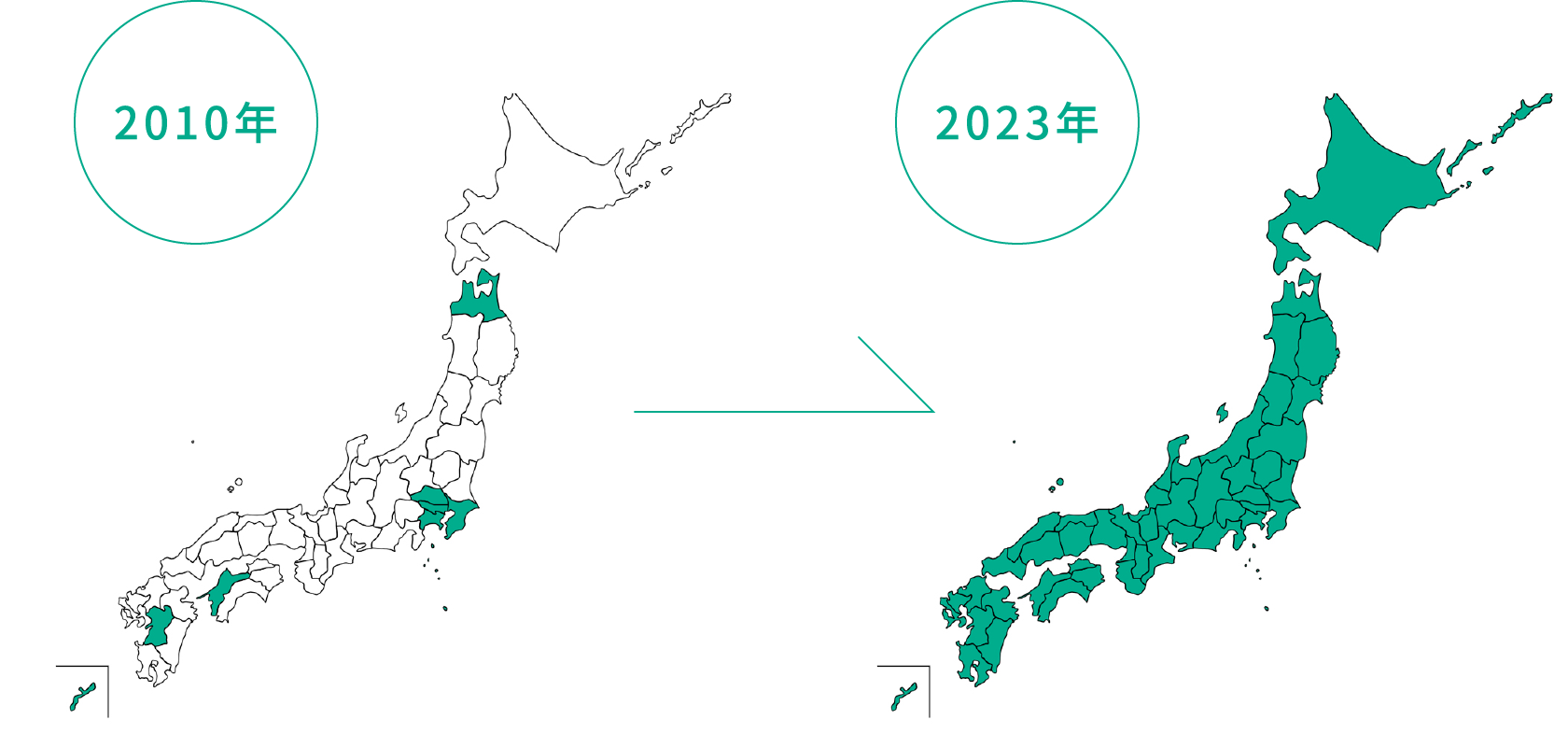

日本全国、47都道府県に

広がっています

ご支援の広がりとともに、支援を届けられる地域が全国に広がってきました。

私たちの地元でも、子どもたちをサポートしてほしい

能登地震など災害で子どもたちが傷つかないように、ケアを

日本全国で暮らす、より多くの子どもたちに支援を届けるため、現在は15の事業を展開。

コロナ禍で立ち上がったオンラインでの支援も含めて、支援する子どもたちは47都道府県にいます。

東日本大震災の被災地で(宮城県)

東日本大震災で大きな被害を受けた地域の一つ、宮城県女川町で、放課後教室を作り、学びや居場所を提供。

※2022年に現地新法人に事業移管

※一般社団法人まちとこ提供

家庭環境などに困難さを

抱えた子どもたちに(東京都)

自分ではどうすることもできない課題を抱える子どもたちに、居場所・学習・体験・食事を提供。将来に対する前向きな変化を促しています。

不登校の子どもたちに

安心と自信を(島根県)

学校に通うことに困難を抱えている子どもに、習熟度に合わせた学習支援、農作業や地域行事への参加、家庭や学校などへの訪問支援など、再登校や継続登校、進路実現を目指したサポートを提供。

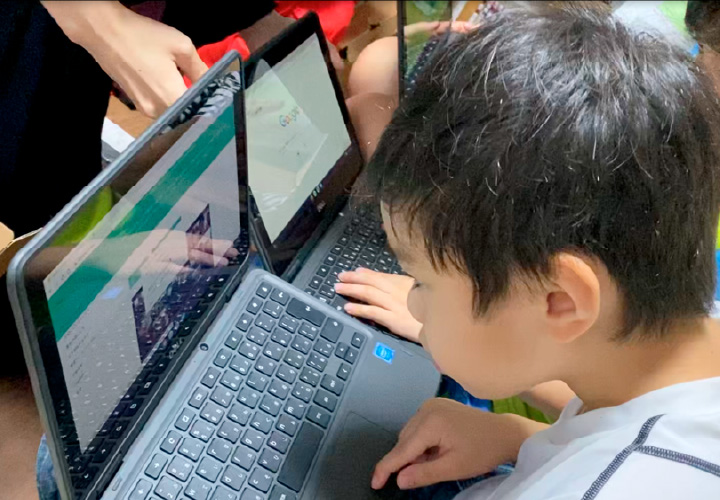

オンラインでも、全国の経済的に

困難を抱える家庭を支援

デジタルの力を最大限活かすことで、直接は支援が届きにくい家庭など、すべての子どもたちの学びに寄り添い、「機会」の格差を乗り越えることで子どもたちの自立を育み、貧困の連鎖を断ち切ることを目指しています。

意欲と創造性を

すべての10代へ

全国のご支援者や教育関係者など思いを同じくする方々と力を合わせ、届けていきます。

貧困や災害など、生まれ育った環境で、

夢をあきらめてほしくない

子どもたちが、生まれ育った環境や境遇によって、可能性を閉ざされてしまうことが決してないように。

教育を受けられた経験に、

教育を受けられた経験に、

感謝している 学生時代の出会いが、

学生時代の出会いが、

その後の人生に役立っている 次世代のために、

次世代のために、

何かできることをしたい

ご自身の思いや経験と重ね合わせて、「放っておけない」「この活動が必要だ」と思ってくださった方は、

今すぐサポーターとしてご支援を始めていただけませんでしょうか?

コロナ禍や能登地震など、社会情勢の変化によって、子どもたちを取り巻く環境にも大きな困難が生まれました。

そのたびに私たちは、その時点で必要な支援を立ち上げ、届けてきました。

コロナ禍でパソコンの無償貸与をしました

(2020年)

オンライン授業や休校などにともない、全国各地の生活が困窮している家庭の子どもたちへ学びを届け続けるため、パソコンを貸与しました。

能登地震発災直後に支援を開始しました

(2024年)

地震発生2日後から能登半島に入り、子どもたちが安心して過ごせる居場所を県内各地に開設。中高生の受験にかかる費用に奨学金(給付型)を提供したほか、学校再開に向けてストーブや灯油を提供しました。

奨学金プログラムの

トライアルもスタート(2024年)

既存の制度ではこぼれ落ちてしまう高校生たちを対象に、伴走支援と給付型奨学金を融合させた「カタリバ奨学金」の創設を目指すトライアルプロジェクトを始動しました。学費のみならず、受験費用など「見えない」支出もカバーする包括的にサポートします。

そんな中で大きな支えになってきたのが、継続的な寄付者の方々の存在です。

活動費用があると安心して子どもたちに向き合えるのはもちろん、たくさんの励ましの言葉もいただきました。

どんな環境に生まれ育っても、

自分の力で未来は切り開ける。

子どもたちにそう実感してもらうために、

ご支援をお待ちしております。