社会貢献の「最初の一歩」に選びやすいチャリボンという寄付の仕組み

株式会社バリューブックス

Interview

Interview

ご支援いただいている法人さまのインタビュー

NPOカタリバのご支援をしていただいている法人さまから、ご支援のきっかけ・内容・今後の展望などをお伺いする「ご支援法人さまのインタビュー」。今回は、株式会社バリューブックス取締役の中村さまに、ご寄付の背景や取り組みへの思いについてうかがいました。

チャリボンについて

読まなくなった本を活用した寄付の仕組み。古本を段ボールに入れて送るだけで、本の査定金額の全額を指定した団体に寄付することができます。

詳しくはこちら

チャリボンは社会とつながる寄付の仕組み

カタリバ:

カタリバは2014年から、チャリボンで集まった寄付をいただいています。改めてになりますが、チャリボンというサービスには、どういった思いが込められているのでしょうか?

中村さま:

僕自身はチャリボンが始まった当時はバリューブックスにまだ入社していなかったのですが、立ち上げの背景には、さまざまな人とのつながりと、創業者の想いがあったと聞いています。

当時、バリューブックスは古本の買い取りと販売のみを専門に行う会社でした。ただ、創業者には「せっかくなら自分たちの事業を、もっと社会の役に立つものにしたい」という思いが強くあったんですね。

そんな中で、つながりのあった若者支援団体が行なったスーツの寄付活動に多くの反響があったそうで、それを知った創業者が「物を通じた支援の可能性」を感じたのがきっかけです。若者支援団体の代表からも「本を使ってなら、バリューブックスの仕組みを活かして寄付につなげられるんじゃないか」というアイデアをもらい、そこから、ただ「本をください」ではなく、「あなたの本が社会を支える力になります」というメッセージとともに始まったのがチャリボンです。

カタリバ:

なるほど。本を手放す側も、ただ処分するのではなく、自分の本棚では役割を終えた本が、また別の誰かを応援することにつながるのだと思えれば、嬉しい気持ちになりますよね。

中村さま:

はい。そのことが受け入れられ、最初にメディアの記事で取り上げられたときに、東京大学の方から「うちでも導入してみたい」と問い合わせをいただき、大学でも広がっていきました。さらに、NPOには、さまざまな方からの紹介で広がっていき、「物を通じた寄付」という発想と、社会的なネットワーク、そして自分たちの古本事業が噛み合って、チャリボンは発展していったんです。

全国から寄せられた古本が集まる、バリューブックスの倉庫

全国から寄せられた古本が集まる、バリューブックスの倉庫

10年以上の協働の中で広がっていくさまざまな支援の取り組み

カタリバ:

バリューブックスさまとは、チャリボン寄付以外にももう10年以上、さまざまな場面で協働も行っています。振り返ってみていかがですか。

中村さま:

カタリバさんとは、チャリボンの寄付を重ねていく中で自然に関係が深まっていったと感じています。その延長線上で、「ブックギフトプロジェクト(以下、ブックギフト)」という別の取り組みも始まりました。これは、買い取りができなかった本も活用しながら、本を必要としている場所や人に届けるというものです。

カタリバ:

能登半島地震の被災地にも、ブックギフトとして本を届けていただきましたね。ブックギフトは、どういった経緯で生まれたのでしょうか。

中村さま:

私たちの事業では、値段をつけることができず買い取れない本がどうしても出てくるので、これらをどうにか活用できないかと考えていました。また、あるとき、従業員が「仕事にやりがいが感じられない」と退職したこともきっかけのひとつでした。当社の事業は地味な作業が多いので、「自分の仕事が誰かの役に立っている」と実感しづらかったのかもしれません。そのため、働くメンバーがやりがいをより実感できるような取り組みをしたいと考えたんです。そこから、保育園や老人ホームなどに本を届ける活動のアイデアが出てきました。ブックギフトの活動を長年続けていく中で、自分たちだけで行うのではなく、専門的に子どもたちや若者と向き合っている方々と協力することで、より多くの人たちに本を届けられるのではないかと考えて、カタリバさんにもお声がけさせていただきました。

ブックギフトプロジェクトにおいて象徴的な存在の「BOOK BUS」

ブックギフトプロジェクトにおいて象徴的な存在の「BOOK BUS」

車内に数百冊以上の本を詰め込み、被災地などに直接出向いて本を届ける

ブックギフトプロジェクトについて

バリューブックス創業当初から続く、古紙回収にまわるはずだった本も活かしながら、必要としている子どもや場所に本を届ける活動。これまでに6万冊以上もの本を届けています。

詳しくはこちら

社会貢献の「最初の一歩」に選びやすいチャリボン

カタリバ:

企業でチャリボンを活用した寄付活動をされた事例もあると聞いています。

中村さま:

はい、いくつかあります。例えば、社内の書庫に眠っていた大量の本を、年末の大掃除がてら「チャリボンで寄付しよう」と小さく社内で呼びかけたところ、全社的な動きになったという事例もあります。寄付って、いざやってみようと思うと、最初に何をどうすればいいのか迷う人も多いと思いますが、だからこそ、こうした“きっかけ”になるような仕組みを企業に用意することで、「自分の会社でもできた」という実感を持てるところが、チャリボンの良いところだと思っています。

カタリバ:

実は、私たちにも「会社として寄付を検討しているけれど、何から始めればいいか分からなくて…」というご相談が結構寄せられるんです。チャリボンは、そんな“最初の一歩”としても、とても軽やかな仕組みですよね。

中村さま:

そう思います。チャリボンは、不要になった本さえあればすぐに取り組めますし、寄付先を企業側で選べるのもポイントです。たとえば「社員の関心が高い子ども・教育分野のNPOにしたい」とか、「自分たちの本社がある地域の団体を応援したい」といった希望にも応えられるので、寄付に対する社員の納得感や共感も生まれやすくなっています。

また、SDGsやESGといったキーワードが注目される中で、企業として「何かやらなきゃ」という空気はあると思います。でも、「何をどう始めるか」で迷っている企業も多い。そうしたときに、チャリボンのような小さく始められる仕組みがあることで、「これならできそう」と背中を押せるんじゃないかなと。

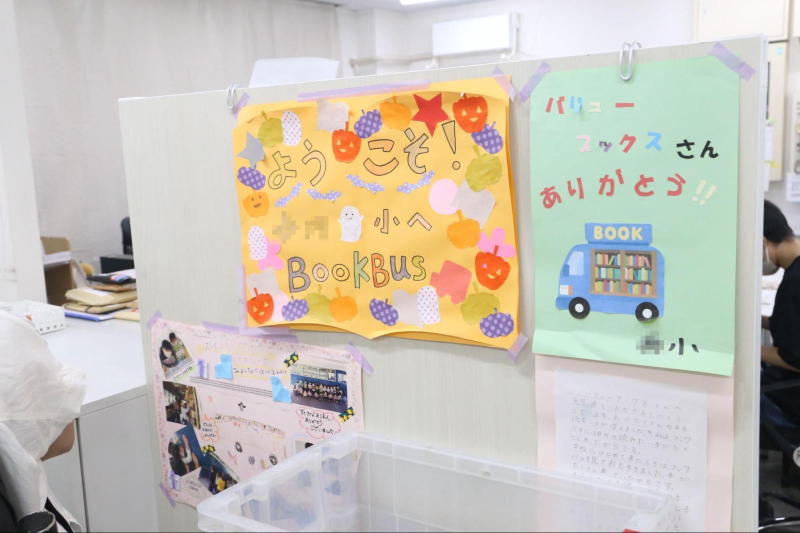

本を届けた小学校などからの感謝のメッセージ

本を届けた小学校などからの感謝のメッセージ

カタリバを通して、子ども支援現場を実感する

カタリバ:

中村さんから見た、カタリバの強みはどんなものでしょうか。

中村さま:

やっぱり子どもたちと日々向き合っていらっしゃるので、その現場経験と知識ですね。私たちは本の選定や提供はできますが、届ける先の子どもたちとそこまで深く日々関わることはできません。

もちろん、ブックギフトとして本を届けるだけでも意味はあると思うんですが、それで終わらずに、本が子どもたちの心の中に少しでも残って、いつか何かの糧になるような“きっかけ”になればいいなと思っています。

だからこそカタリバさんのように、現場で子どもたちと向き合ってきた方々の経験や知識をお借りしながら、一緒に試行錯誤していけたらと考えています。

自分たちだけではできないことも、カタリバさんを通してなら実現していけると感じています。

カタリバ:

ありがとうございます。カタリバの常設拠点だけでなく、緊急的な支援を行う被災地にも来てくださるなど、子どもたちに本を届けられる機会が増えていることに感謝しています。そして、本を届けるだけで終わらせないことは、カタリバのミッションともリンクしています。子どもたちがその本を開いて、どう“学び”や“変化”につなげていくかが私たちの役割でもあります。本を通して新しい世界と出合えることはとても有意義なので、これからも子どもたちに本を届け、ともに学びの機会を広げていけたらうれしいです。

寄付が「当たり前」になる社会へ

カタリバ:

最後に、寄付に関心のある方々へメッセージをいただけますか。

中村さま:

個人的な話になりますが、今、僕には2歳と5歳の娘がいます。これから成長していく中で、彼女たちが生きていく社会はますます変化が激しくなり、人との関係も多様になっていく。その分、悩みを抱える機会もきっと増えていくんじゃないかと感じています。

そうしたときに、家族だけでは解決できない問題も多くなってくる。その中で、カタリバさんのように伴走してくれる団体や人がいることは、子どもたちにとっても、親にとっても、すごく希望になると思うんです。だからこそ、そうした支援をしている人たちを、僕たちのような立場から支えていけたらいいなと感じています。それがもっと“当たり前”のこととして根づく社会になっていくと良いですよね。

カタリバ:

気にかけてくれる誰かが隣にいるということは、今の子どもたちにとってすごく大切ですよね。そういった存在になれるよう、私たちも本を通じた新しいきっかけづくりを含め、これからも取り組んでいきたいと思っています。

編集後記

「読み終えた本の寄付が、子どもたちの希望へつながる。本を手放すときの選択肢のひとつとして、そんな仕組みをつくれたら」というバリューブックスさんに、カタリバの職員として、そして子を持つ親としてもうれしい気持ちでいっぱいになるインタビューでした。

また、チャリボンを活用された法人さまからは、こんな声が届いています。

「社会貢献活動の第一歩として、社内に提案しやすかった」

「オフィスの書庫整理のきっかけに、ちょうどよかった」

「社員の転勤が多い時期にアナウンスをしたら、たくさんの反響があった」

「部署のチームビルディングにもなった」など、たくさんの活用事例があり、社員参加型の多様な社会貢献のかたちがあるようです。

いま、小さくとも確実な社会貢献への第一歩を踏み出したいと考えている企業さまにとって、ヒントとなれば幸いです。

関連記事

「共感がファンをつくる──社会貢献を仕組み化した新しい会員制度」株式会社チョイスホテルズジャパン

カタリバへのご支援について、法人・団体さま向けにより詳細な方法や事例を資料にてご紹介しています。