不登校が11年連続増加。「学校内」における支援のヒントを行政、学校、民間で考える

Report

Report

文部科学省は2023年3月、不登校の児童生徒の数が増加し続けている現状を受け、すべての子どもたちの学びを確保するための対策「COCOLOプラン(*1)」を発表。以来、学びの多様化学校(旧不登校特例校)や校内教育支援センターの設置促進など、さまざまな施策が打ち出されてきました。

カタリバでは、2015年から不登校の子どもたちに寄り添う多様な支援活動に取り組んできましたが、活動を通じて見えてきたのは、「学校、家庭、地域などの環境や立場によって状況が大きく異なる」という現実です。

そこで改めて「不登校支援の現在地」を可視化し、よりよい支援のあり方を支援者のみなさんと共に考える場として、2025年7月23日に「不登校支援フォーラム2025」を開催しました。その様子を前後編の2回に分けてご紹介します。

前編となる今回は、不登校の子どもたちの現状と文部科学省の不登校支援の現在、校内教育支援センターの現状と課題について考えました。

*1:文部科学省 「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策」(COCOLOプラン)

不登校の増加率が最も大きいのは小学1年生時。

対策として2023年に始まった「COCOLOプラン」とは

第1部の基調講演では、文部科学省初等中等教育局児童生徒課長の千々岩良英氏と、カタリバ代表理事の今村久美が登壇しました。最初に、千々岩氏が不登校の実態と、国による不登校支援の方針の現在地について解説してくださいました。

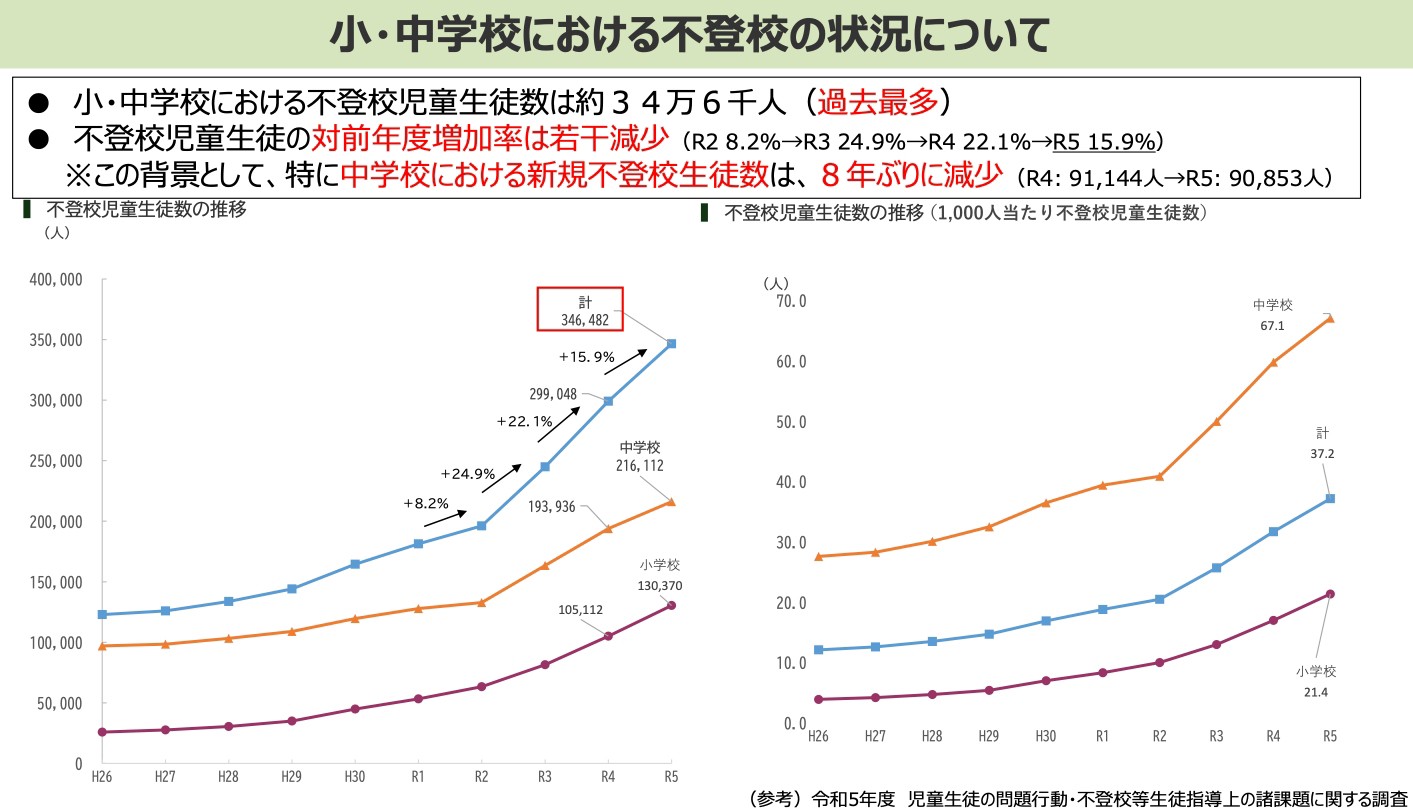

文部科学省の調査によれば、2023年度の小中学校における不登校は34万6482人で、11年連続で増加し、過去最多となっています。一方で、対前年度増加率は減少しており、特に中学校における新規不登校生徒数は8年ぶりに減少しました。(*2)

*2:文部科学省 令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

また、学校内外の機関などで専門的な相談、指導を受けた児童生徒の数は、2021年度の約15万6000人が2023年度には21万2100人と、着実に増加しています。

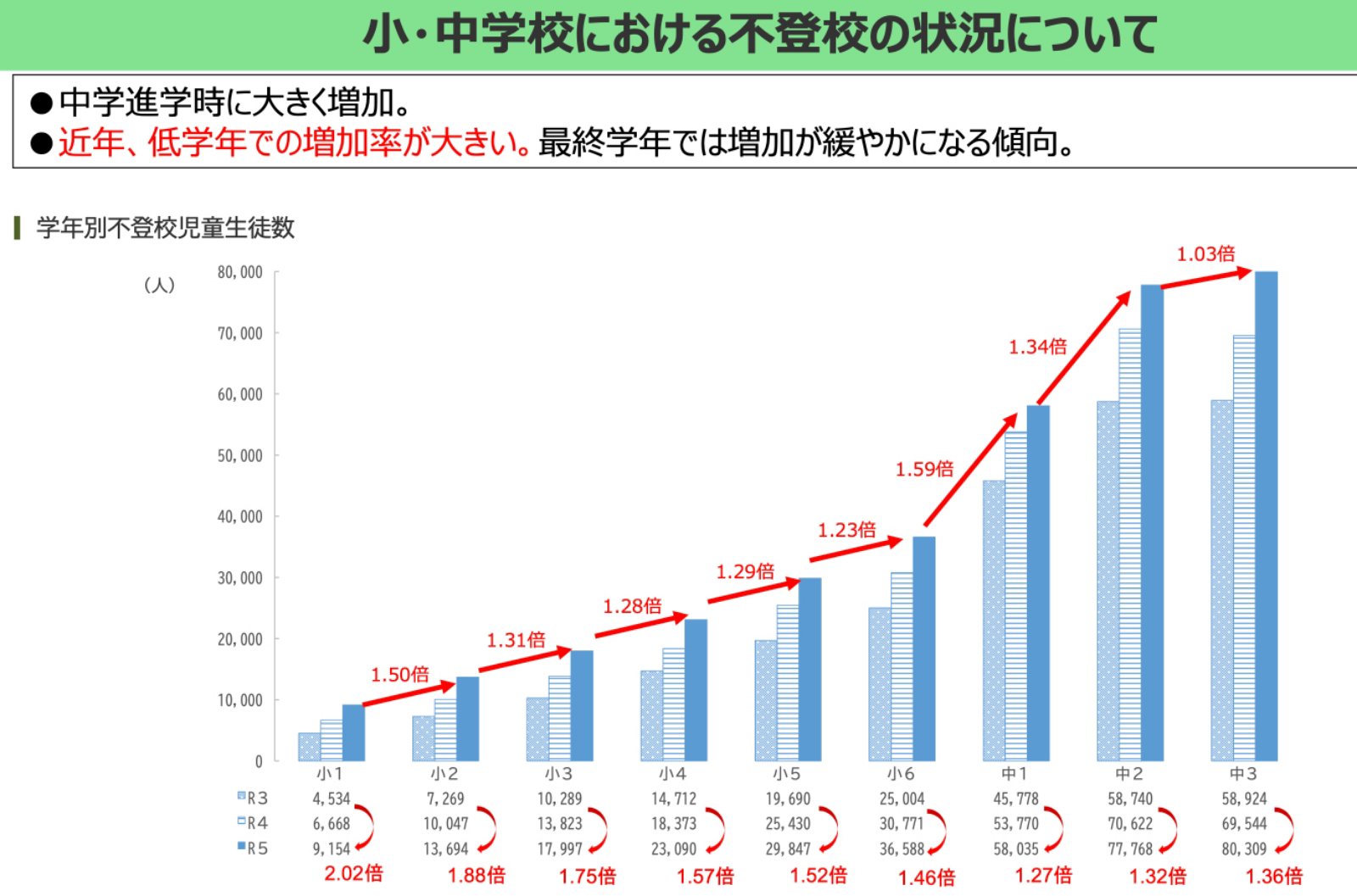

「不登校の児童生徒数は、中学進学時に大きく増加していますが、学年別の増加率を見てみると、2021〜2023年で最も不登校児童生徒の増加率が大きかったのは小学1年生です。ここからは、小学校低学年からの丁寧な対応が重要であることが推測されます」(千々岩氏)

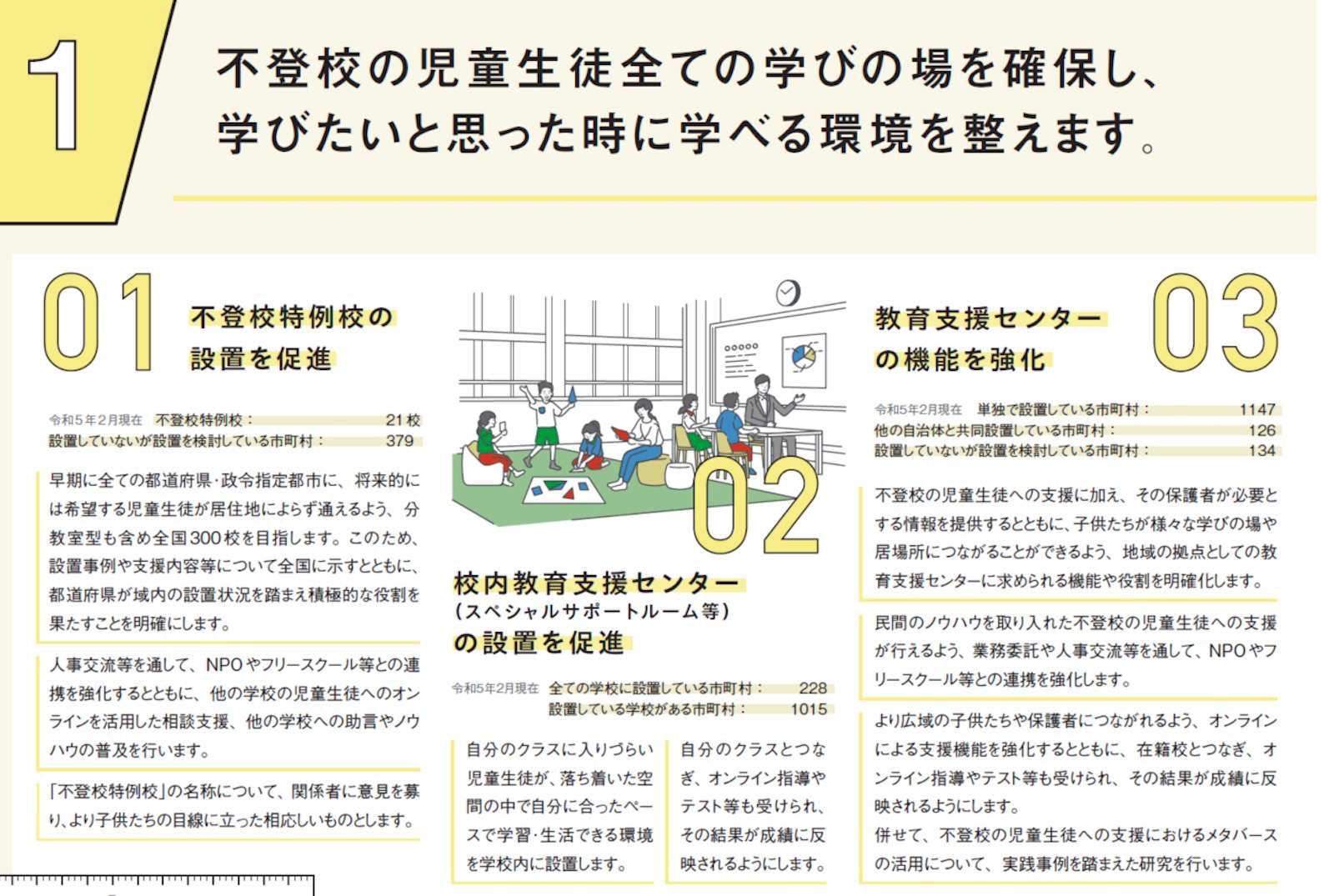

文科省では2023年3月、不登校によって学びにアクセスできない子どもをゼロにすることを目指した「COCOLOプラン」を発表しました。同プランは、「不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思ったときに学べる環境を整える」「心の小さなSOSを見逃さず、『チーム学校』で支援する」「学校の風土の『見える化』を通して、学校を『みんなが安心して学べる』場所にする」の3つが柱になっています。

これにより近年推進されてきたのは、多様な学びができる環境の確保です。校内教育支援センター、校外教育支援センター、学びの多様化学校といった場を用意するだけでなく、不登校の子どもたちの学校外での学びの成果を学校の成績に反映することができるよう、法令が改正されました。

「現在、2030年以降の学習指導要領では、全体としてより現場の裁量を活かしやすく柔軟性を高めると同時に、不登校の子どもたちに対する特別の教育課程編成を可能とすることも検討されています。

つまり、校内教育支援センターや校外教育支援センターなどにおける学習で、個々の不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成、実施し、評価していくことの検討がなされています」(千々岩氏)

これを受けて今村は、カタリバによる2023年の調査(*3)で、不登校傾向の子どもが5年で8万人以上増加していたことに触れ、学校生活を苦しく感じながら「形だけ登校」をしている子どもたちに選択肢を用意することも、不登校の数を減らすことにつながるのでは、と話しました。

不登校の未然防止、早期対応には、不登校や不登校傾向にある子どもの保護者への支援も必要。千々岩氏は、保護者への相談支援体制を強化し、不登校に関する適切な情報提供がされるよう、自治体を支援するための補助金も新設されたところと述べました。

質疑応答を挟み、第1部の最後には、登壇者も加わって支援者同士が対話するワークショップを実施。リアル会場、オンライン会場それぞれに3~4人が1組となり、基調講演の感想や自らの不登校支援における課題をそれぞれの立場から語り合いました。

*3:認定NPO法人カタリバ 不登校に関する子どもと保護者向けの実態調査

2つの実例から考える

校内教育支援センターの可能性と、学校のあり方

第2部の「学校内の“もう1つの居場所”~校内教育支援センターの在り方を考える~」には、和歌山県田辺市立大塔中学校元校長の前山賢一氏、東京学芸大学教育心理学講座講師の江角周子氏、加賀市の不登校支援政策に伴走するカタリバの中村純二が登壇しました。

COCOLOプランで「自分のクラスに入りづらい児童生徒が、落ち着いた空間の中で自分に合ったペースで学習・生活できる環境」と定義されているのが校内支援センター。「スペシャル・サポート・ルーム」「SSR」など、自治体によって異なる名称で呼ばれています。

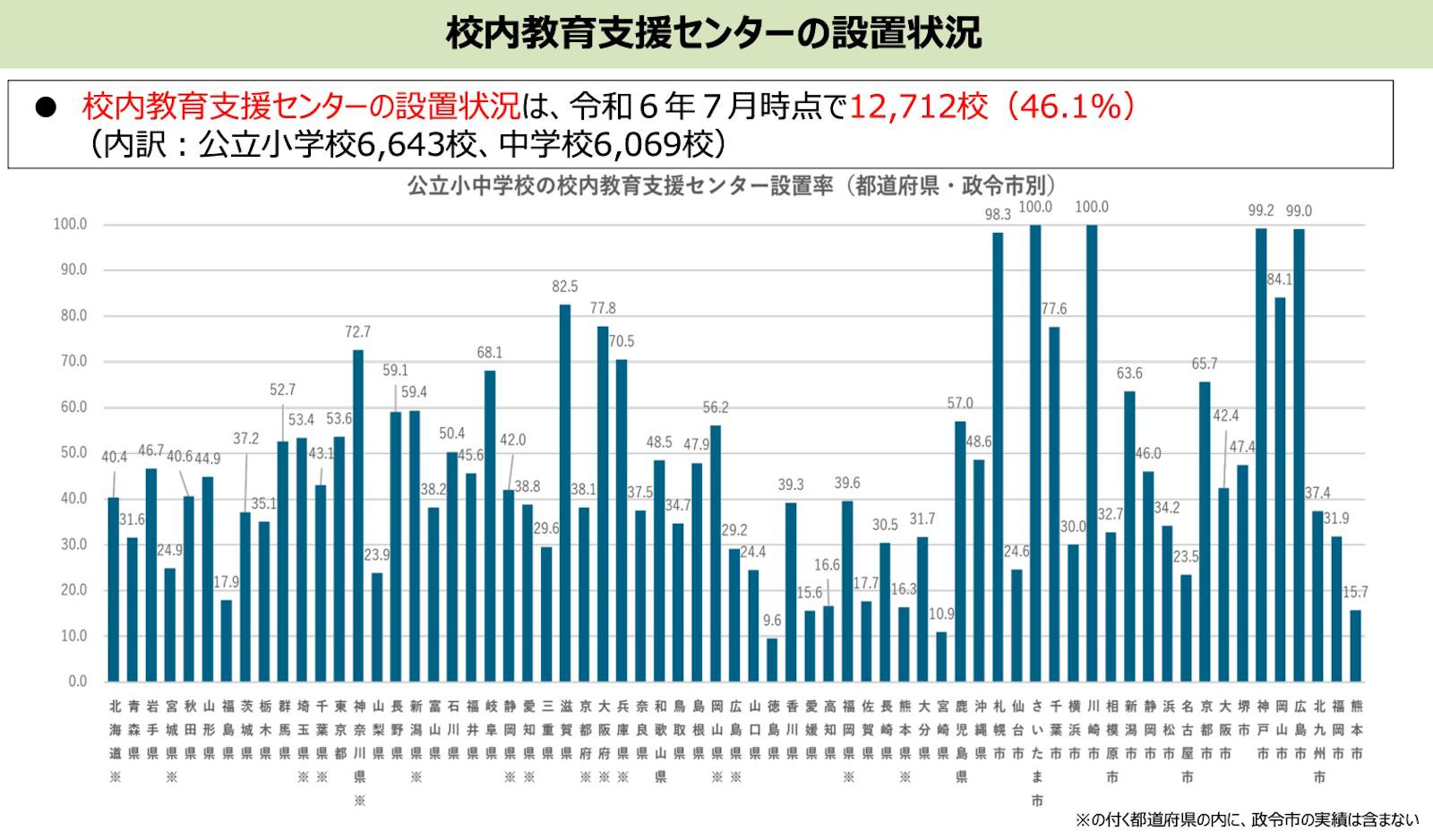

平均設置率は46.1%ですが、政令指定都市は100%なのに対し、20%に満たない場所もあるなど、地域によって設置状況にばらつきがあります。学校別では全国の公立小学校が約3割、公立中学校が約7割と中学に多い傾向です。

教室に入りづらい児童生徒の居場所である校内教育支援センターは、空き教室や保健室の1区画で、その時間に担当授業のない先生、養護教諭などが見守りに当たる「別室指導」とは異なります。常設の場所で専任の職員が配置されている場合が多いため、子どもに合わせた環境デザインや、長期的な目線での対応が可能です。

学校内にあるため子どもが1人で通え、友だちや担任と接したり情報共有したりしやすいのも特徴です。一方で、校外の教育支援センターは自治体内に1、2ヶ所という場合が多く、特に地方では保護者の送迎が必要なケースも少なくありません。

カタリバは、2022年から石川県加賀市と連携協定を締結し、不登校支援に取り組んできました。その中で、SSRと呼ばれる校内教育支援センターは、2024年度に15校、2025年度には全22校に設置。現在、計23人の支援員が、小学校は4時間、中学校は6時間勤務で配置されています。

実は加賀市のSSRは、開設当初、運営に苦戦しました。教育委員会が支援員を配置をしたものの、運営はそれぞれの学校や支援員に委ねられたため、支援員が他校の支援員とつながって情報交換したり、学校の先生と関係性をうまくつくったりできず、孤立してしまうケースも見られました。

「その結果、運営に苦戦しただけでなく、支援員の離職が相次いでしまいました。2025年度はその反省を活かし、教育委員会と学校、学校内の関係者で共通認識をもち、全体で支援していくための運営ガイドラインを作成しました」(中村)

また、支援員の孤立の防止と質の担保を目的に、教育委員会による支援員のマネジメント体制の整備も。支援員同士が日常的に情報共有できるチャットツールの導入、研修・座談会の実施、活動日報や入退室の共有などに取り組んでいます。

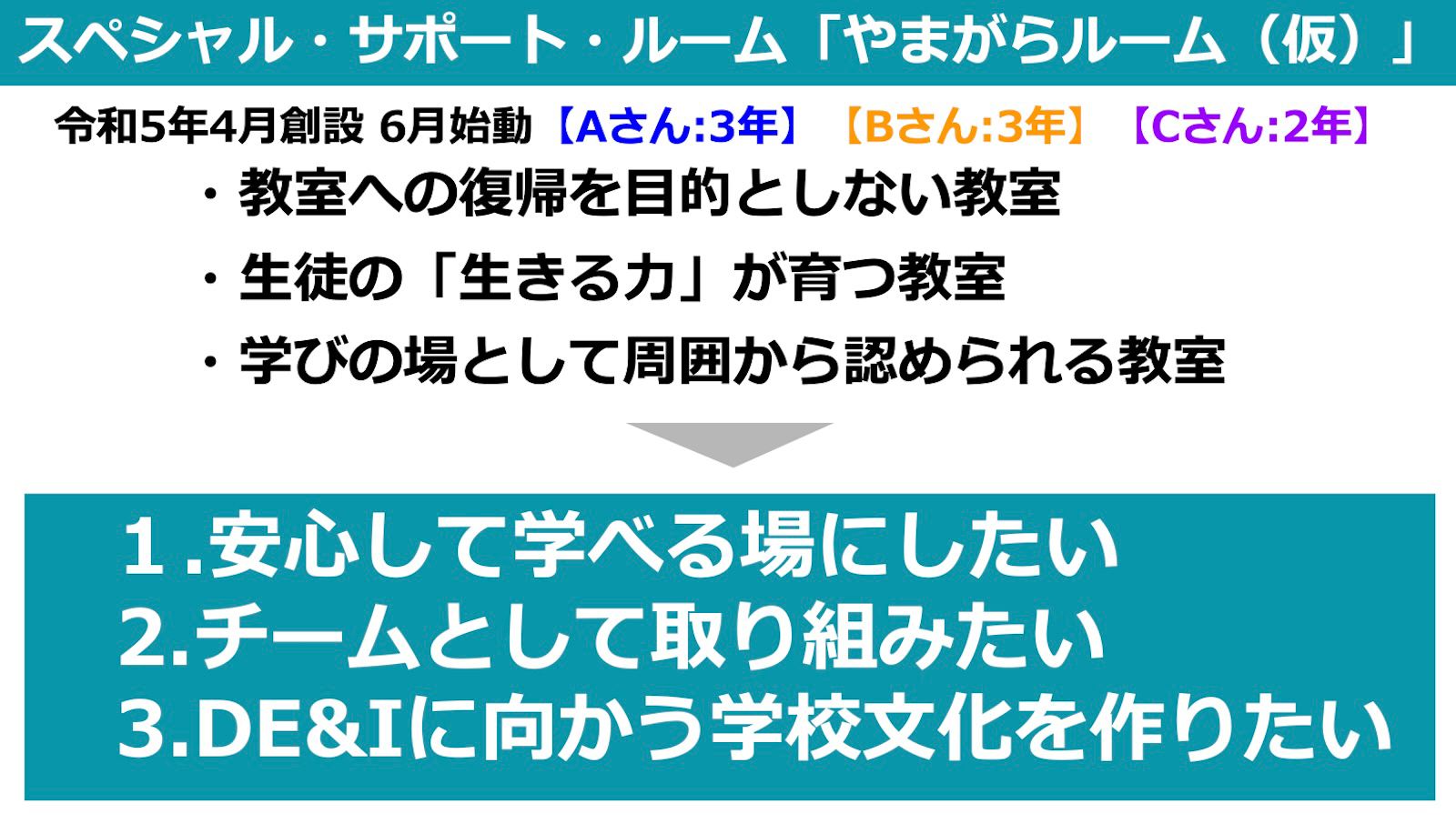

一方、田辺市立大塔中学校の校内教育支援センター「やまがらルーム」は、学校独自の取り組みです。大塔中学校は全校生徒が約58人という、各学年に1学級のみの単学級の学校。2023年、3人の学校に行きづらい生徒たちのために、「教室への復帰を目的としない教室」「生徒の『生きる力』が育つ教室」「学びの場として周囲から認められる教室」を目指すやまがらルームが設置されました。

安心して学べる場にするため、利用は“やむを得ず”ではなく、自分の意思で選択するという制度設計に。個人に合わせたケアを受けながらマイペースに学べるだけでなく、遅刻・早退をカウントしない、その生徒が取り組んだことで評定を出すなど、不登校が入試に不利にならないようにも配慮し、進路への不安を軽減しました。

「学びの主体を個人に置き、学び方や時間割は自分で決める、クラスの出入りは自由としました。生徒が周囲と良好な関係をつくれるよう、遅刻・早退でも目立たない場所に別の入り口を用意。さまざまな対応が求められる教室だからこそ、担任には実力のある教員をつけました」

と当時の校長だった前山氏は言います。

さらに、前山氏は不登校対策にはチームとして取り組むことが重要だと考え、課題を抱えるすべての生徒を対象にスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを含めた月に1度のケース会議を実施。学校外の専門機関と連携した支援体制も整えました。

「不登校が問題化した今、学校のあり方も問われている。それならば学校を変えるチャンスにしたいと、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)に向かう学校文化を醸成する取り組みも進めています」(前山氏)

2024年度には不登校はゼロになり、2023年度に利用していた2人は高校に進学。新3年生に進級した1人は得意なことをする時間は学級に入るなど、教室の行き来をするようになったそうです。

「この生徒はクリエイティブな掲示物を作ったり、弁論大会で優秀賞を取るといった活躍も見せ、障壁を取り除くことの意味を実感しました。第1志望の高校にも合格し、3月に無事卒業していきました」(前山氏)

こうした実践例がある一方で、校内教育支援センターには、そもそも開設時の人材の確保、予算の確保、運営方針の策定に難しさがあるといった課題があるとも前山氏は指摘します。運営する上では、配置する人材の属性や専門性、支援方針、児童生徒の特性や人数によって、運営状況にばらつきが出やすいという問題も。

校内教育支援センターの現状や課題に詳しい江角氏からは、「校内教育支援センターで生じる課題や困難をすくい上げる仕組みや、校内教育支援センターでの実践から、既存の学校・学びの在り方を問い直す視点も必要では」という問題提起がありました。

第2部も、最後は質疑応答と参加者同士の感想シェアタイムがあり、会場では再び活発な交流が見られました。

第1部、第2部では、実践例に触れながら不登校支援の現在地を確かめると同時に、支援者たちが立場を越えて共感し合ったり、学び合ったり、悩みを打ち明け合ったりと、深い対話が生まれる時間となりました。後編では、「オンラインの支援」「中学校卒業後の支援」の2セッションの様子をレポートします。

関連記事

・「子どもを強く叱ってしまった……」不登校で親子が直面する問題と、前を向き始めたきっかけとは

・「不登校支援」官民連携のポイントとは?石川県加賀市・島根県雲南市の事例から

有馬 ゆえ ライター

ライター。1978年東京生まれ。大学、大学院では近代国文学を専攻。2007年からコンテンツメーカーで雑誌やウェブメディア、広告などの制作に携わり、2012年に独立。現在は、家族、女性の生き方、ジェンダー、教育、不登校などのテーマで執筆している。人の自我形成と人間関係構築に強い関心がある。妻で母でフェミニストです。

このライターが書いた記事をもっと読む