「遠隔だからこそできる学び」とは?教員が実践のノウハウや課題を共有した合同ミーティングレポート

Report

Report

2021年度に学校での1人1台端末環境が整備され始めて以降、遠隔授業などのオンライン教育を実施する学校が増加。2019年度はわずか7.6%だった実施状況が、2022年度には75.9%と大幅に急増しています。

こうした状況を受け、カタリバでは2024年度より、文部科学省の「各学校・課程・学科の垣根を超える高等学校改革推進事業における指定ネットワークの伴走支援・研究」を受託。遠隔授業等の実証に取り組む全国11地域の実践を伴走支援しています。

2年目となる2025年度は、遠隔授業の質向上を目的に、各地の先生方と主にオンラインでミーティングを実施しており、7月30日と8月6日の2日間には、初となる対面※での遠隔授業配信授業者合同ミーティングを実施。7月30日には島根県、高知県、大分県、宮崎県、8月6日には静岡県、山形県、長崎県、熊本県、鹿児島県よりのべ37名の先生方が集い、遠隔授業のノウハウや課題を共有しました。

今回の記事では、東京のカタリバオフィスにて実施した8月6日のミーティングの様子をご紹介します。

※オンライン観覧も可。

総勢12名の遠隔授業実践者・運営指導委員が参加

8月6日に行われたミーティングには、静岡県、山形県、長崎県、熊本県、鹿児島県にて遠隔授業配信に携わる10名の先生方と、本事業の運営指導委員を務める札幌新陽高校校長の北村善春先生、信州大学名誉教授の東原義訓先生が参加。司会を務めた起塚拓志をはじめ、カタリバのオンライン探究事業部メンバーらも同席しました。

冒頭では、文部科学省初等中等教育局参事官(高等学校担当)付・石本万結さんが挨拶。

「遠隔授業を通していかに質の高い学びを提供するかが課題。ぜひ、現場の最前線で活躍されている皆さんの知見をお借りしたい」と呼びかけました。

続いて、リアルタイムで参加者のフィードバックが見られるwebツール「Mentimeter(メンチメーター)」を使って「本日学びたいこと・持ち帰りたいこと」を共有。3つのグループごとに自己紹介を行い、緊張がとけたところで、遠隔授業実践の相互共有へと入っていきました。

教員が一方的に講義するのではなく

生徒が能動的に問いに向き合う時間をつくる

遠隔授業実践の相互共有では、参加者を代表して鹿児島県の秋野隆之先生が発表を行いました。秋野先生は今年度開所した遠隔授業配信センターに所属し、県内の離島の高校とzoomでつなぎながら、数学と情報の遠隔授業を行なっています。

遠隔授業の実践について発表する鹿児島県の秋野隆之先生。

遠隔授業の実践について発表する鹿児島県の秋野隆之先生。

「大事にしているのは、生徒と一緒に授業をつくり上げること、そして、生徒に委ねること」と秋野先生。

「遠隔授業では沈黙が怖くてつい教員が話しすぎてしまう。そこで私たちは、“教員は20分黙る”をモットーに、生徒が能動的に問い(問題)に向き合う時間を意識的にとるようにしました」と述べました。

また、生徒が問題を解く際のカギとなるように、以下のような遠隔授業を行ううえでの心がけを共有。

・過去の板書を「ヒントカード」として画面上に並べる

・チャットのダイレクトメール機能を活用して質問への心理的ハードルを下げる

・Goodマークなどで生徒のコメントにはすばやくフィードバックする

・授業にちょっとした遊びを盛り込む etc.

会場の先生方は、メモをとったりうなずいたりされており、秋野先生の実践は大いに参考になったようです。

さらに秋野先生は、同じく遠隔授業を行なっている政治経済との教科横断コラボレーションや、遠隔授業配信センターのメンバー間で行なっている相互授業参観などの授業改善の取り組みなども紹介。遠隔授業を評価する時間を取ることの大切さを強調しました。

各県がそれぞれに取り組んできた

遠隔授業のノウハウや課題を共有

グループに別れて遠隔授業について一人ずつ発表。

グループに別れて遠隔授業について一人ずつ発表。

続いては、2つのグループに分かれて遠隔授業実践の相互共有を行い、1人ずつ全員が発表を行いました。ここではそのうちのおふたりの発表内容を紹介します。

鹿児島県の海江田智充先生は、遠隔授業をアクティブにするコツとして、リアクションボタンに言及。「リアクションボタンで反応があると、話すほうはとても話しやすい。生徒には10秒に1回はリアクションをしようと伝えている。対面では意思表示が苦手な生徒も、遠隔だとそのハードルが下がる」と述べました。

さらに海江田先生は、授業ごとの目標の明確化、zoomのタイマー表示機能やチャット機能の活用、授業終了前5分の振り返りなどの実践を紹介。「遠隔授業実践に取り組むなかで、対面が優・遠隔が劣ではなく、遠隔ならではの良さや可能性を感じるようになった」と述べました。

「課題は授業者のスキルアップ」とし、「これまでの対面授業は、教員の自己満足的な部分も少なからずあった。今後はさまざまなアプリケーションやツールを活用し、主役である生徒たちが自分たちで学習できる、自走できる、その支援のために何ができるかを考えていきたい」と締めくくりました。

山形県の直井暢之先生は、拠点校の山形県立庄内総合高校内にある配信ベースセンターから2校(加茂水産高校・遊佐高校)に向けて、数学の遠隔授業を行なっています。

山形県の直井暢之先生。数学の遠隔授業の特性について解説。

山形県の直井暢之先生。数学の遠隔授業の特性について解説。

冒頭で直井先生は、「3月の人事異動で突然“4月からは遠隔授業担当だ”と言われ、配信する部屋には何の機材もないところからのスタートだった」と4ヶ月前の状況を説明。試行錯誤しながら進めてきた経緯を振り返りました。

「特殊な記号・文字や数式を使う数学では、手書きのほうが圧倒的にスピード感がある」と直井先生。ホワイトボードを使って例題を解説し、その様子をビデオで撮りながら配信する、というスタイルを紹介しました。

また、机間巡視ができず、生徒が問題を解けているか、どこでつまずいているかがわからないという課題を解決するために、生徒の手元(パソコンの画面)が一覧できる「Fig jam(フィグ・ジャム)」というアプリを活用し、「様子を見ながら生徒同士の学び合いも促している」と述べました。

3つの問いを柱に

対話を通してさらに遠隔授業を深める

合同ミーティングに参加した先生方から、さまざまな遠隔授業の提案やフィードバッグが。

合同ミーティングに参加した先生方から、さまざまな遠隔授業の提案やフィードバッグが。

休憩を挟み、現在カタリバが中心になって制作している「遠隔授業ガイド(仮称)」への意見出しへ。遠隔授業ガイドは、主に新たに遠隔授業に取り組む先生方に向け、授業づくりの視点やノウハウ、役立つツールなどを紹介するコンテンツです。

今回は「遠隔授業デザイン11のポイント(仮称)」を中心に、参加した先生方から遠隔授業実践者の視点で具体的な提案やフィードバックをいただきました。

続いては、遠隔授業を深める対話の時間。この場で深めたい問いを出し合い、数の多かった3つの問い「遠隔だからこそできること」「来年から担当する先生に伝えたいこと」「生徒の見取り・評価」について、グループに分かれて対話を行いました。

小グループに別れて、遠隔授業をさらに深めるための対話へ。

小グループに別れて、遠隔授業をさらに深めるための対話へ。

「遠隔だからこそできること」グループでは、さまざまな特性をもつ生徒がいるため遠隔により授業に参加しやすくなる生徒もいる、気軽にリアクションができ楽しく授業ができる、離島や僻地の生徒の授業選択の幅が広がる、新たな出会いや刺激が生まれる、これまでの対面授業を振り返り改善するきっかけになる、といったことが語り合われました。

「来年から担当する先生に伝えたいこと」グループでは、「遠隔授業をやる前に、まずは遠隔授業を見てみましょう」という声掛けがいいのではないか、という声が上がりました。また、新しく取り組む先生だからこそ、どのように進めればいいか、工夫すればいいかをフレッシュな状態で考えることができ、それが授業改善に生きるのではないか、といった声もありました。

「生徒の見取り・評価」グループでは、教科によって遠隔(デジタル上)での評価と紙での評価の親和性に差がある、デジタル上で生徒のアウトプットを見られるケースもあればそれが難しいケースもある、さまざまなツールが出ているので可能性を探っていきたい、といったことが話し合われました。

遠隔・対面に関係なく

授業づくりの基本に立ち返る大切さ

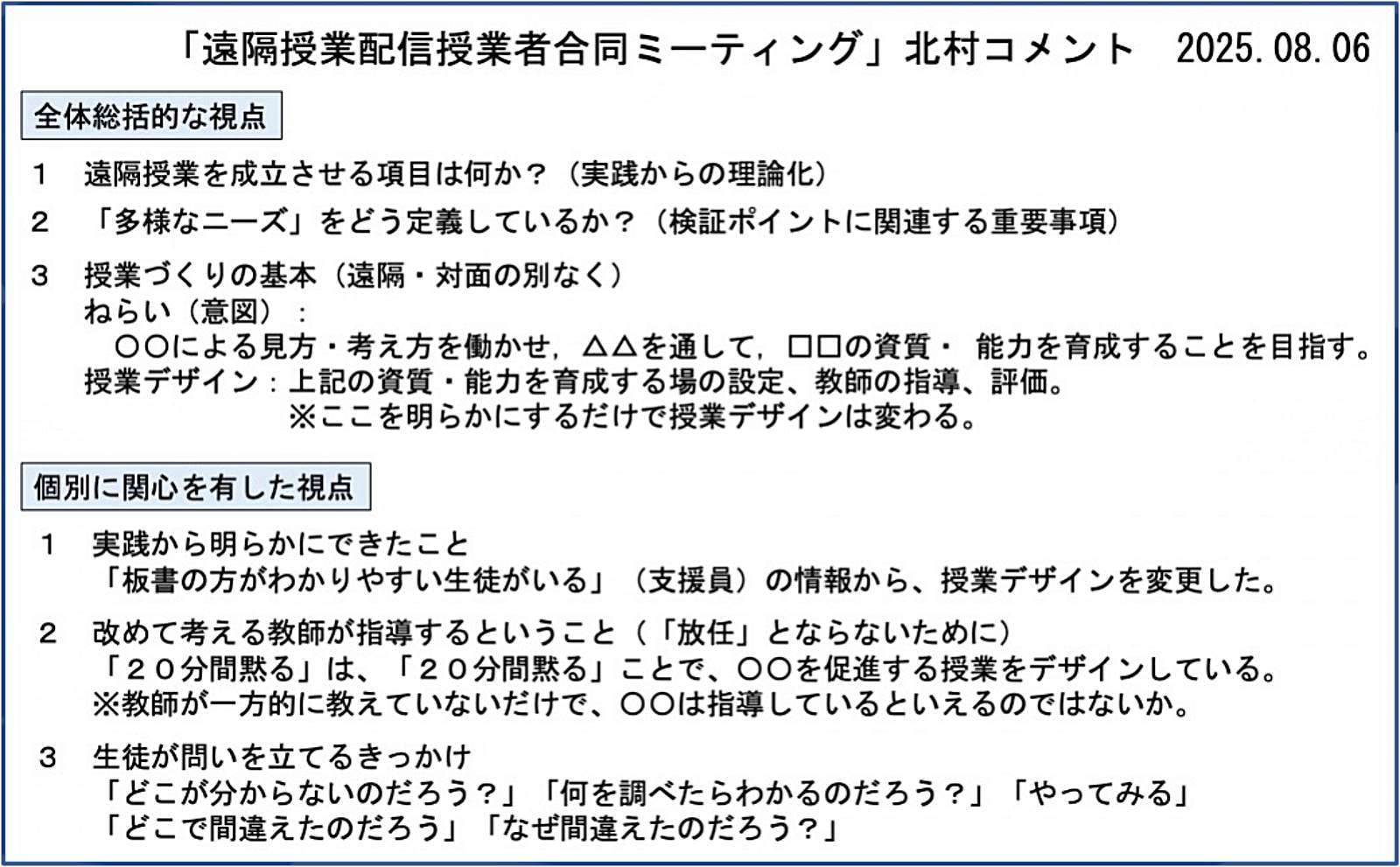

本事業の運営指導委員を務める札幌新陽高校校長の北村善春先生の資料より。

本事業の運営指導委員を務める札幌新陽高校校長の北村善春先生の資料より。

最後は、地域ごとの振り返りを行ったうえで、運営指導委員の北村先生が総括を述べました。その中で北村先生は、遠隔授業を成立させる項目とは何か、実践からの理論化に期待したいとし、また、不登校の生徒などを含めて「多様なニーズ」をいかに定義するかという視点も重要であるとしました。

加えて、遠隔・対面に関係なく、授業づくりの基本に立ち返ることの重要性を強調。「○○による見方・考え方を働かせ、△△を通して、□□の資質・能力を育成することを目指す」という定型文を用いつつ授業のねらい・意図を明確にすることで、遠隔授業のデザインは大きく変わるだろう、と述べました。

これにて5時間にわたるミーティングは終了。閉会後には懇親会が行われ、本編以上に深くて熱い対話・交流の場となりました。

参加者を代表して、2名の先生に感想をお聞きしました。

「遠隔授業の実践者同士が対面で集まって実践や困りごと、課題を共有する場がほしいとカタリバの方に相談したところ、このようなかたちで早期に実現し、とてもありがたかったです。大変ななかでも楽しんで遠隔授業を実践されている先生方、努力とチャレンジを続けている先生方から、大いに刺激を受けました。

また、私たちの実践が他県・他校のヒントになればうれしいです。今日の学びを地元に持ち帰って、いいものは積極的に取り入れていきたいです」(鹿児島県・秋野隆之先生)

「遠隔授業への取り組みは、私も含めて教員にとって試行錯誤やチャレンジの良い機会になっていると感じます。他県の先生方と困りごとを共有できたことで励みにもなり、また気づきも多くありました。遠隔授業実践の仲間ができて、心強いです。

商業の指導教諭として、今日の学びや気づきを県に持ち帰り、新しい学びのスタイルについて共有したいと思っています」(熊本県・髙濱さおり先生)

カタリバでは今後も、遠隔授業に取り組む先生方が集う実践共有の場を、オンライン・オフラインで設けていく予定です。多様な生徒に質の高い学びを提供するためのより良い実践を、これからもサポートしていきます。

最後は参加者とカタリバスタッフみんなで記念撮影!

最後は参加者とカタリバスタッフみんなで記念撮影!

関連記事

・「探究は自分の未来をつくる」高校生が挑んだ“長崎のアオリイカ”プロジェクト[マイプロジェクトアワード受賞者×伴走者インタビュー]

・子どもと地域がつながるハブに! 官民連携で挑む“10代の居場所づくり”の最前線

笹原 風花 ライター・編集者

ライター・編集者。奈良県出身、東京在住。第2の故郷はオランダ・ライデン。高校生向けの大学受験情報誌の編集部に4年間勤めたのち、制作会社勤務を経て2014年に独立。取材・執筆分野は教育や学びを中心に多岐にわたり、企業の社内報や広告制作などにも携わる。

このライターが書いた記事をもっと読む