不登校の「その先」を実践例から考える。行政、学校、民間に見るオンライン支援、社会的自立への支援

Report

Report

2023年度の日本の小中学校における長期欠席の児童生徒の数は、約49万人(*1)で、11年連続増加し、過去最多となっています。また、学校内外の機関などで専門的な相談・指導を受けていない児童生徒の割合は38.8%と、前年度の38.2%に比べて増加しています。

カタリバでは2015年から不登校の子どもたちに寄り添う支援活動に取り組んできており、2025年には日本財団との協働により、地方自治体を支援するプログラム「不登校政策ラボ」をスタート。これまでの取り組みの中で、地域や立場によって支援の状況が大きく異なるということが見えてきました。

そこで不登校支援に取り組む方々とつながり、よりよい支援のあり方を考える場として、2025年7月23日に「不登校支援フォーラム2025」を開催。このフォーラムの様子を、前後編の2回に分けてご紹介します。

後編の今回は、不登校の子どもたちに対するオンライン支援の可能性、社会的自立に向けた中学卒業後の子どもたちへの支援の現状と課題について考えました。

▼前編はこちら

【不登校支援フォーラム2025 前編】 不登校が11年連続過去最多。「学校内」における支援のヒントを行政、学校、民間で考える

*1:文部科学省 令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果

オンラインによる不登校支援。

行政との連携でより幅広いケアを目指す

「不登校支援フォーラム2025」後半の最初のテーマは「オンラインによる支援」について。まず最初に、カタリバのオンライン不登校支援プログラム「room-K」について、齊藤友実が説明しました。

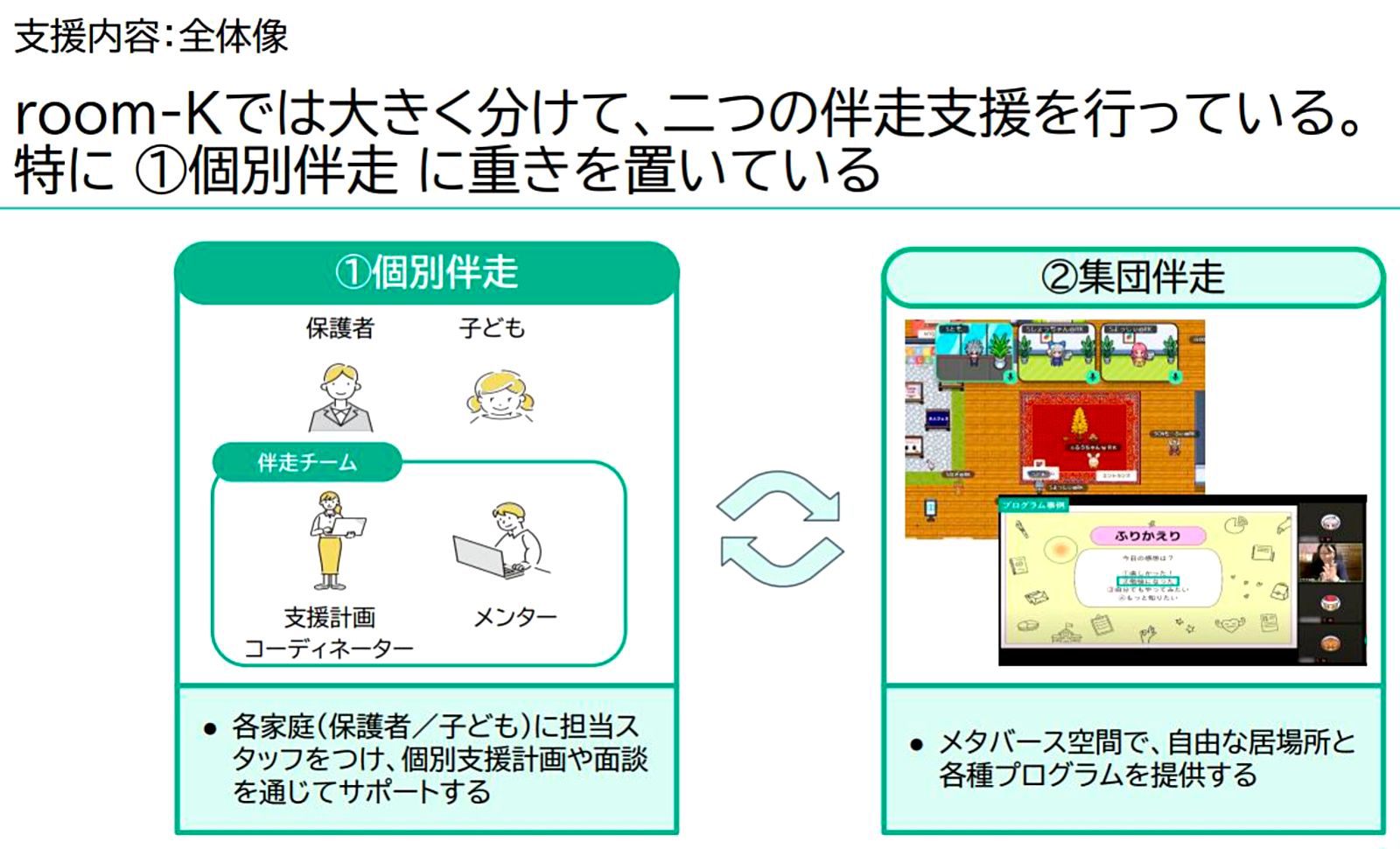

room-Kの支援は、子どもと保護者に対する家庭全体への個別伴走と、メタバース空間を活用した集団伴走を組み合わせて行っています。特に個別伴走に重きを置いており、家庭ごとに支援計画コーディネーターとメンターが付き、子どもと保護者をサポートします。

集団伴走では、平日の9時から14時30分まで、アバターで参加する出入り自由なメタバース空間を運営。横のつながりや学びにつながるきっかけを作れるようなプログラムを提供しています。

「教育支援の前に福祉や医療の支援につながった方がいいご家庭もあるため、教育委員会と連携協定や契約を結び、学校と相談体制を作ったり福祉部局や地域の民間団体と連携したりしながら、家庭を包括的に支援しようと取り組んでいます」(齊藤)

続いて、文部科学省はじめ中央省庁や民間企業と連携しさまざまな教育シーンを支援しているデロイトトーマツグループ マネージングディレクターの吉田圭造氏が登壇。東京都が運営する「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム(VLP)」について説明しました。

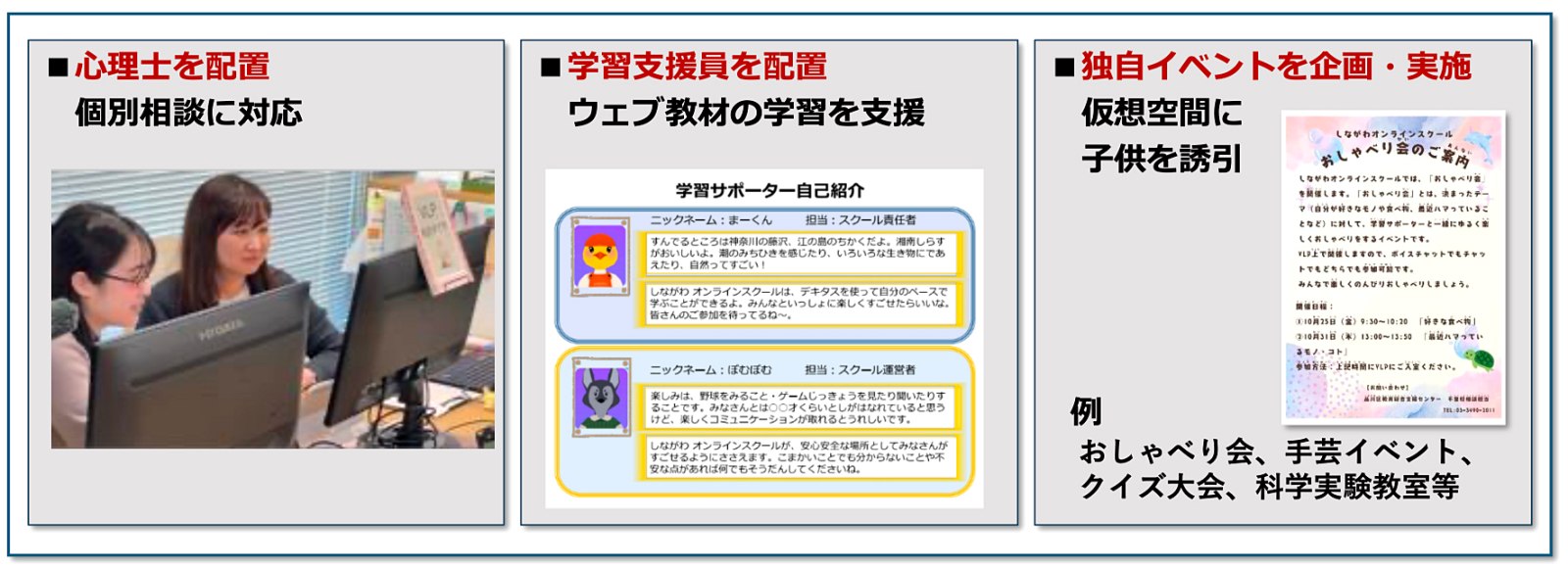

VLPは都内の児童生徒を対象にした3Dメタバース空間で構築されたバーチャル空間です。GIGA端末を通してアバターを操作し、コミュニケーションをとることが可能で、支援につながっていない不登校の子ども、登校渋りをしている子ども、外国籍の子どもなどを対象に、現在都内の30以上の自治体で導入されています。

「VLPでは1対複数、1対1など用途に合わせたコミュニケーションをとることができ、学習支援員による学習支援や、心理士による個別相談なども行っています。また、独自イベントの実施、オンライン部活、外国籍の子どもたちへの日本語学習支援など、公教育に戻すという前提ではなく、新たな居場所、ふれあい、学びの場として活用されることを目指しています」(吉田氏)

メタバースを通じて、リアルの場や人とのつながりを醸成

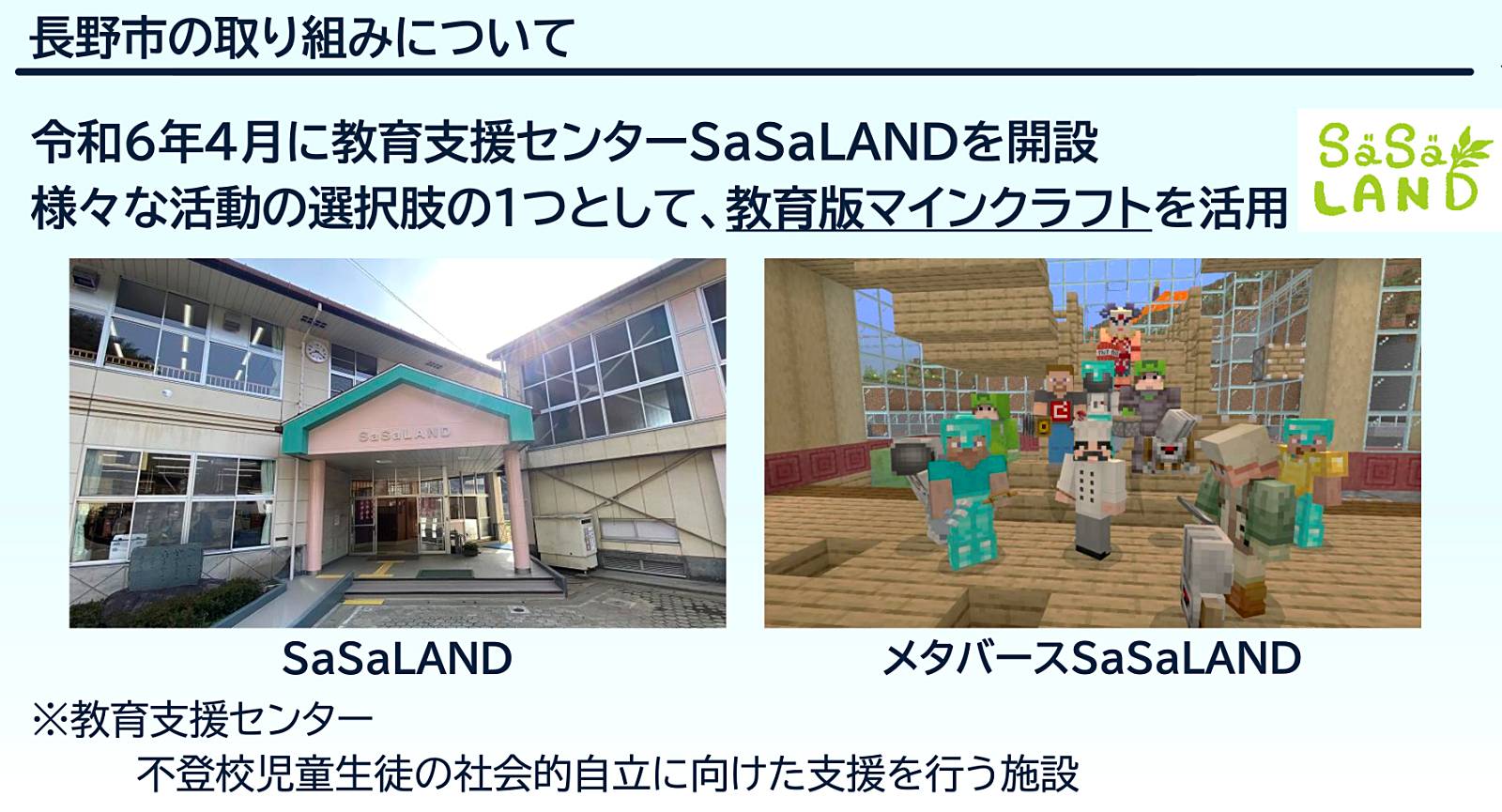

長野県長野市では、2024年に新設した教育支援センター「SaSaLAND(ササランド)」の活動の一環として、教育版マインクラフトを活用した「メタバースSaSaLAND」を運営しています。

この取り組みについて、長野市教育委員会学校教育課支援担当係長の轟博和氏と、「SaSaLAND」の立ち上げから教育支援などで連携している信州大学学術研究院教育学系 准教授の三和秀平氏が発表しました。

「メタバースSaSaLANDの目的は、自宅からオンラインで通える居場所をつくり、コミュニケーションの機会を提供することです。メタバースを“リアルとオンラインを繋ぐハブのような空間”にしたいという思いがありました」(轟氏)

活動は週3日、9時30分から11時。児童・生徒はSaSaLANDやその他の教育支援センター、自宅などから参加可能ですが、現在は多くがSaSaLANDから参加。メタバースの活動が通所につながっているのです。

「2024年には、教育版マインクラフトを使った建築コンテスト『マインクラフトカップ』に13人が参加し、全員で協力して作品制作をしました。予選通過後には、初めての動画作成やステージ上での発表にもチャレンジ。子どもたちの積極性が引き出される様子を目の当たりにしました」(轟氏)

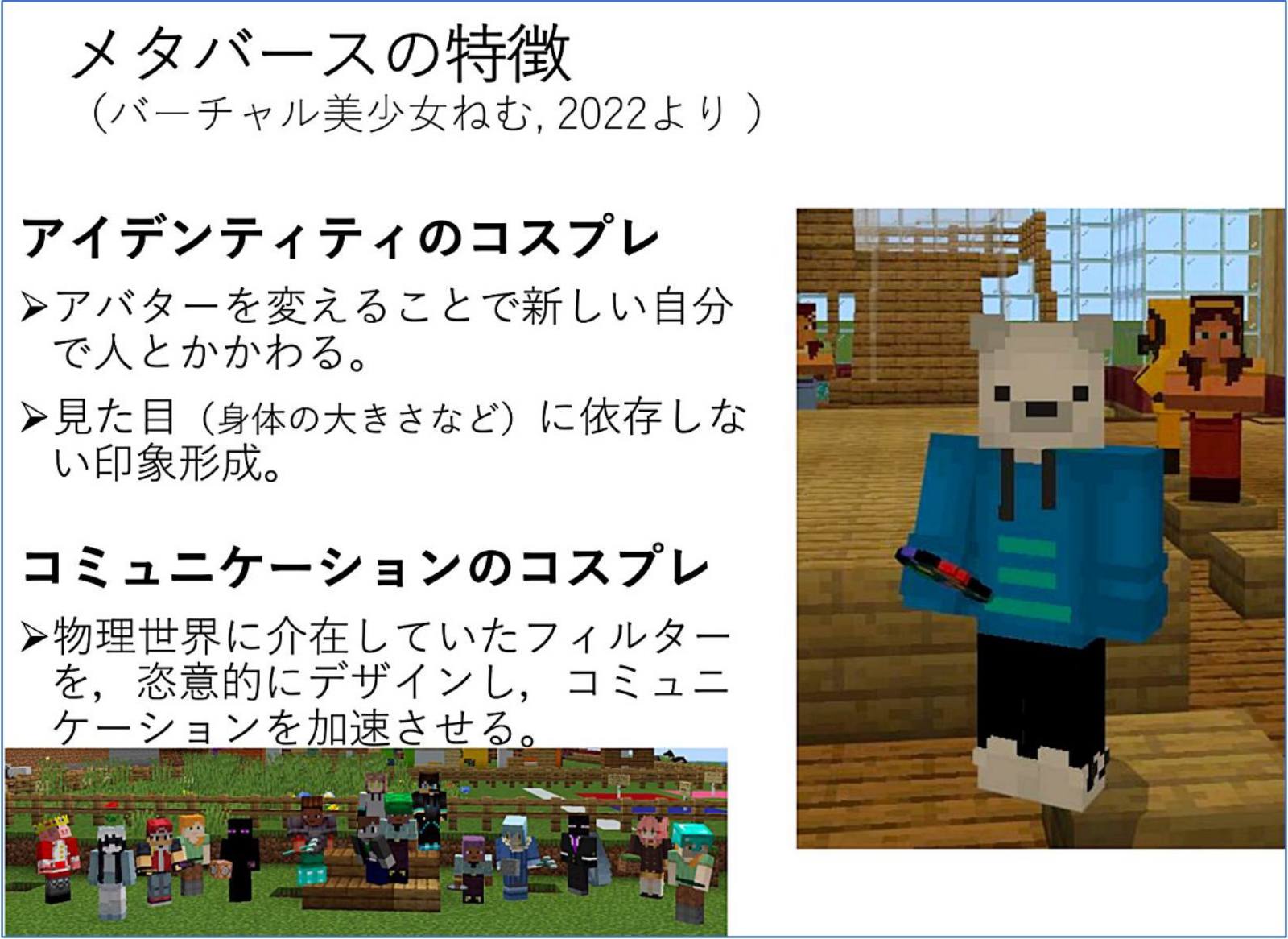

「メタバース空間は、“アイデンティティのコスプレ”と“コミュニケーションのコスプレ”が特徴だといわれます。アバターを使うことでリアルとは違ったコミュニケーションができますし、空間を自由に設計できるので、共通項のない相手ともコミュニケーションが取りやすくなる。そういう意味で、メタバースは不登校支援と相性がいいと言えます」(三和氏)

実際にSaSaLANDでも、リアルな場では遊ばないタイプの子ども同士が、メタバース空間では仲良く遊んでいる姿が見られるそうです。

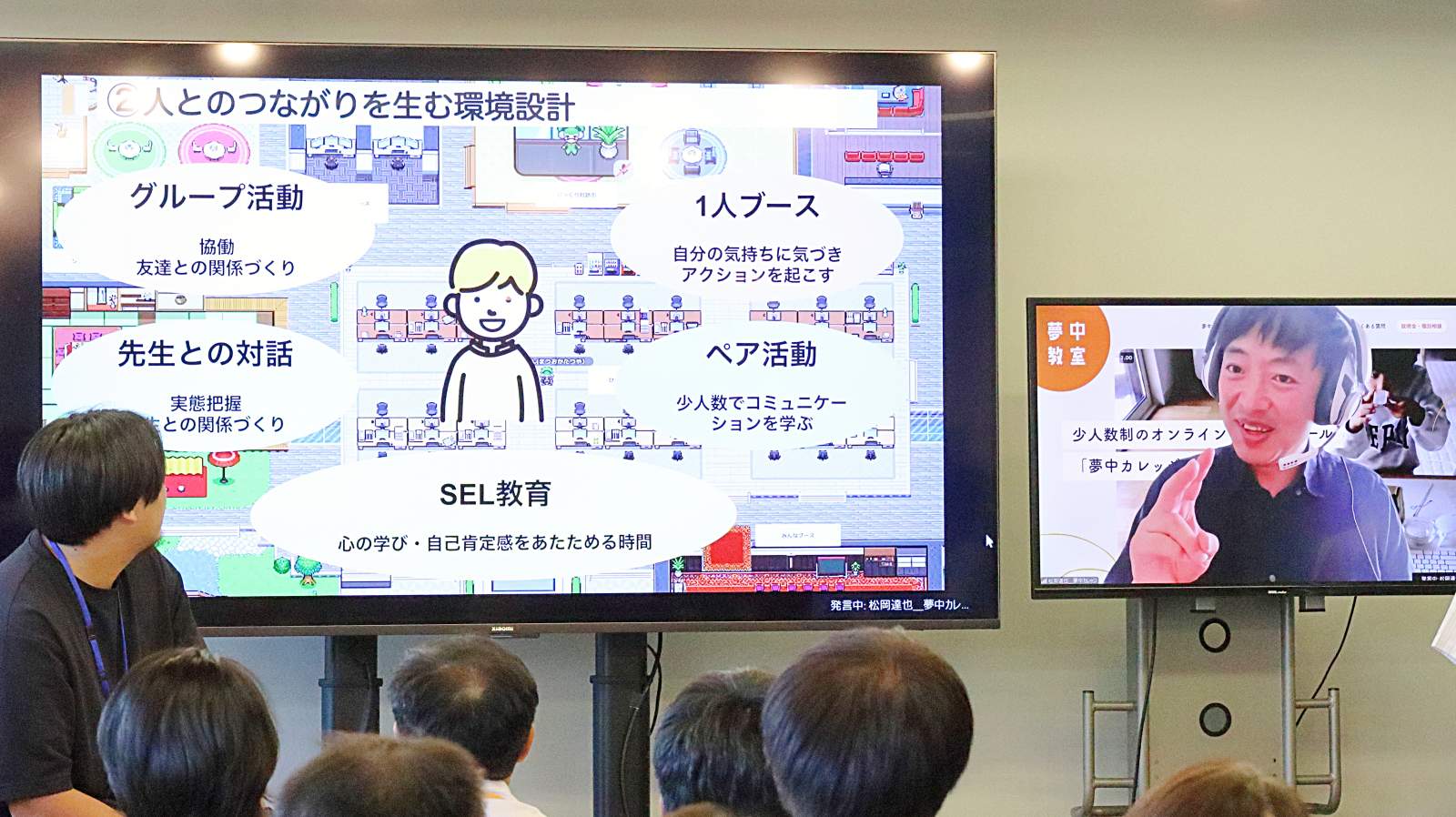

一方、ワオフル株式会社が運営する「夢中カレッジ」は、小中学生を対象とした少人数制オンラインフリースクール。1クラス12人を2名の先生が担当し、グループ活動、先生との対話、1人ブース、ペア活動、SEL(ソーシャル・エモーショナル・ラーニング/社会情動的学習)教育などのプログラムを提供しています。

「夢中カレッジも、コミュニケーションにハードルがある子どもでも楽しんで人とのつながりを持ち、自主性を持って参加できることを大切にしています」と、夢中カレッジ代表の松岡達也氏。

「子どもの安心感を醸成するため、子どものSOSに対してスタッフミーティングでサポート体制を検討したり、AIツールを活用した生徒情報の共有システムを導入したりもしています」(松岡氏)

その後は、会場からの感想の共有や質疑応答へ。メタバース空間での支援にはメリットや可能性がある一方、担当するスタッフの質の担保や、リアルな場でのサポートへの接続、保護者支援が必須だという課題も共有されました。

社会的自立を視野に入れた、新しい形の学校づくりがスタート

フォーラムの最後は、不登校支援の中でもこれまで議論される機会が少なかった「中学校卒業後の支援」について考えました。最初にカタリバの阿久津遊から、中学卒業以降の支援の現状について共有しました。

「ここ数年、高校における不登校生徒数は増加傾向にあります。高校の中途退学率も上昇傾向で、中退予防の取り組みや中退後の受け皿の整備が求められます。不登校の中学生の進路決定や、高校入学後の学びの継続、孤立やドロップアウトの防止、高校卒業前後の社会的自立に向けたステップなどの支援が必要です」(阿久津)

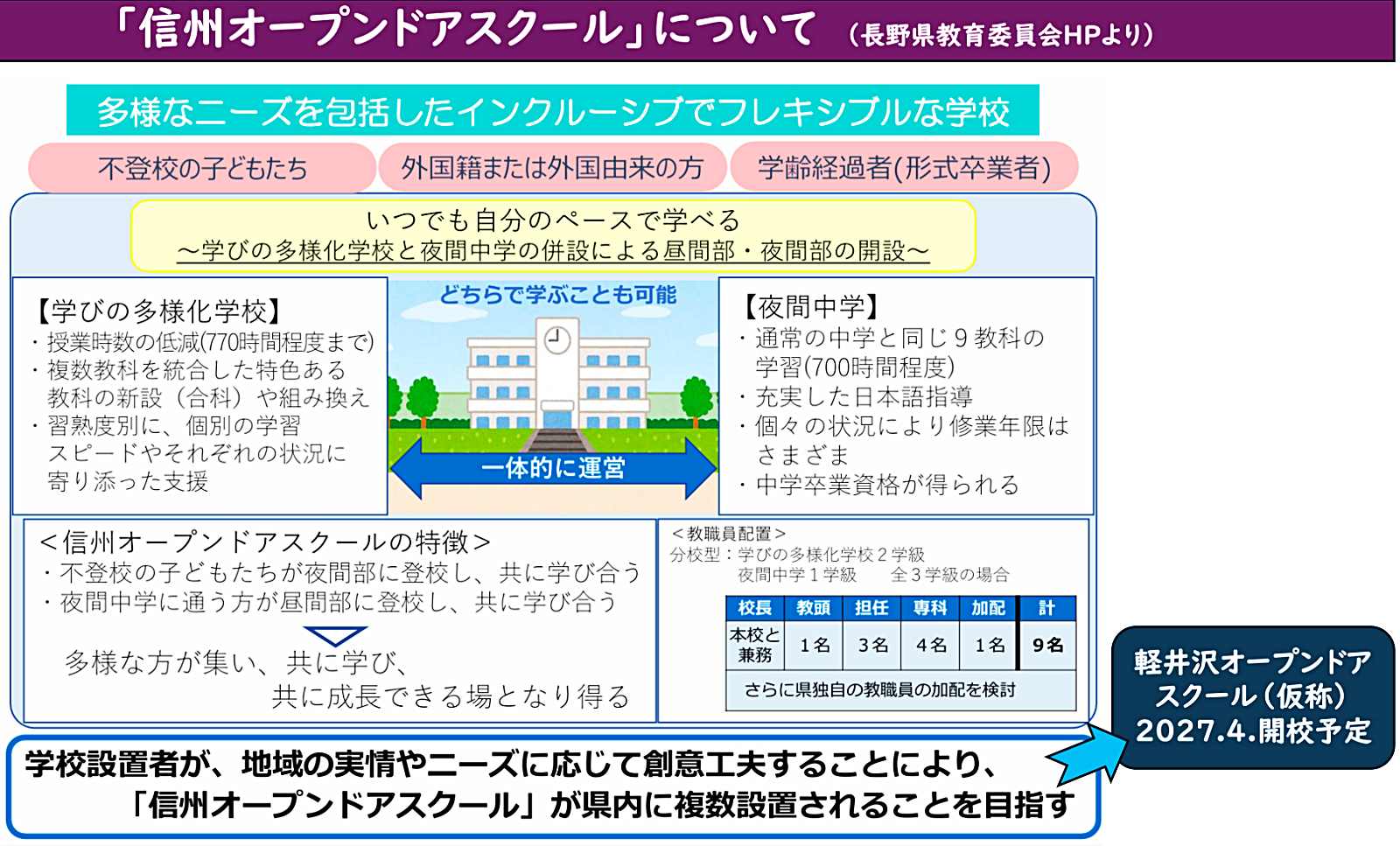

長野県ではこうした現状を受け、誰ひとり取り残されない学びの環境をつくるため、「信州オープンドアスクール」の開校を進めています。県教育委員会教育長時代にこの構想を推進し、県内で最初に設立を表明した軽井沢町で教育推進アドバイザーを務める信州大学教育学部特任教授の内堀繁利氏が、その内容について説明しました。

信州オープンドアスクールは、不登校の児童生徒の他、中学校を形式的に卒業した人、日本の中学校にあたる教育を十分受けていない外国籍や外国ルーツの人たちも対象にした、昼間でも夜間でも自分のペースで学べる学校です。

「昼の『学びの多様化学校(授業時間を低減、複数教科を統合した合科、個々の学習スピードに合わせた学習支援)』と、夜の『夜間中学(通常通り9教科、充実した日本語教育、中学卒業資格が得られる)』を併設し、相互に乗り入れることによって、最大限インクルーシブな環境を考案。県内での複数設置を目指しています」(内堀氏)

2027年4月には軽井沢オープンドアスクール(仮称)の開校を予定。教員、養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの他、地域の多様な年齢層の人たちが関わり、柔軟なカリキュラムで学び方が選択できる環境の検討を重ねているそうです。

孤立してしまいやすい中学卒業後。

その先の支援はどうあるべきか?

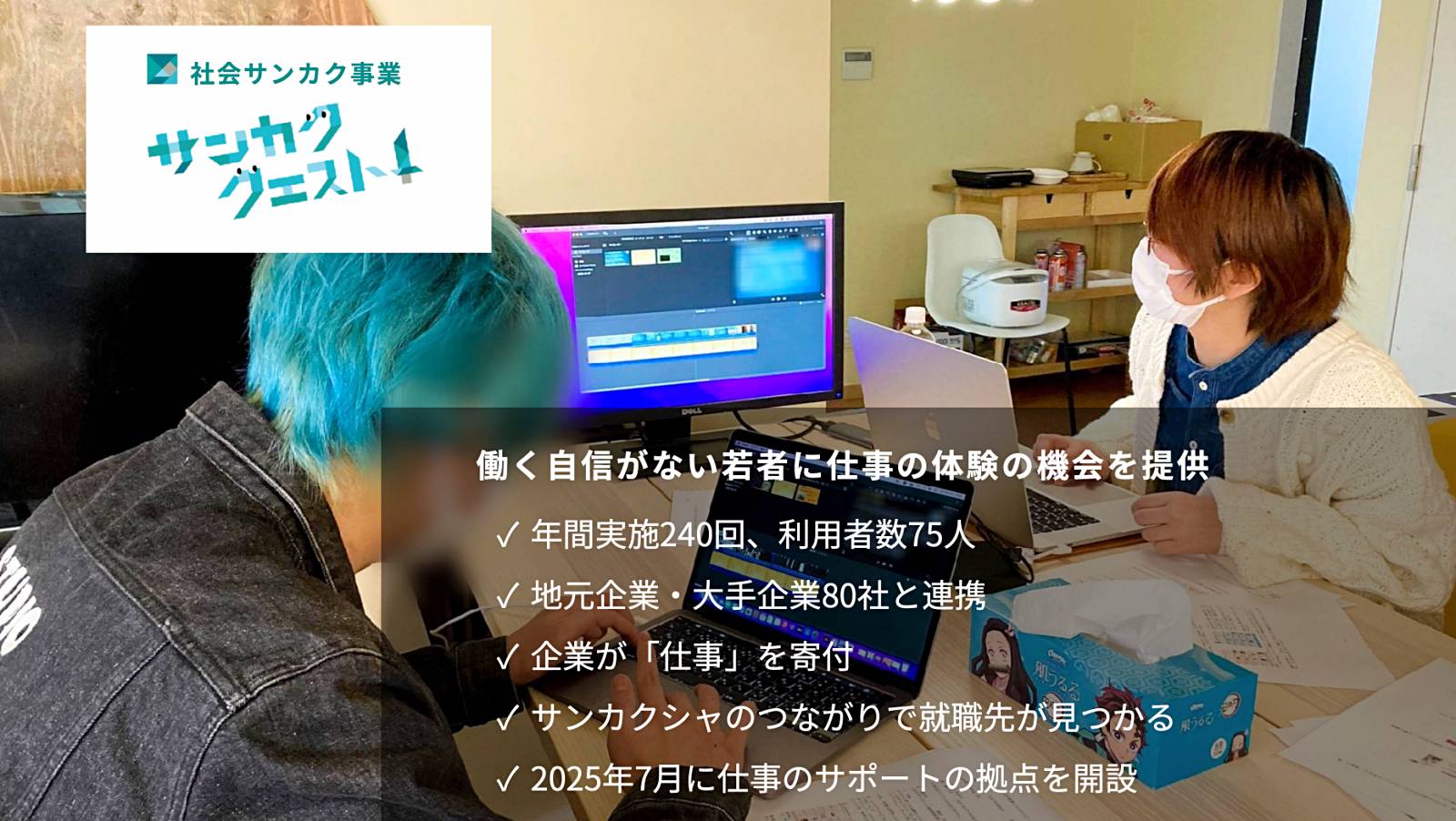

NPO法人サンカクシャでは、親を頼れない15歳から25歳ぐらいまでの若者に対し、東京・池袋で居場所と住まいの支援を実施しています。

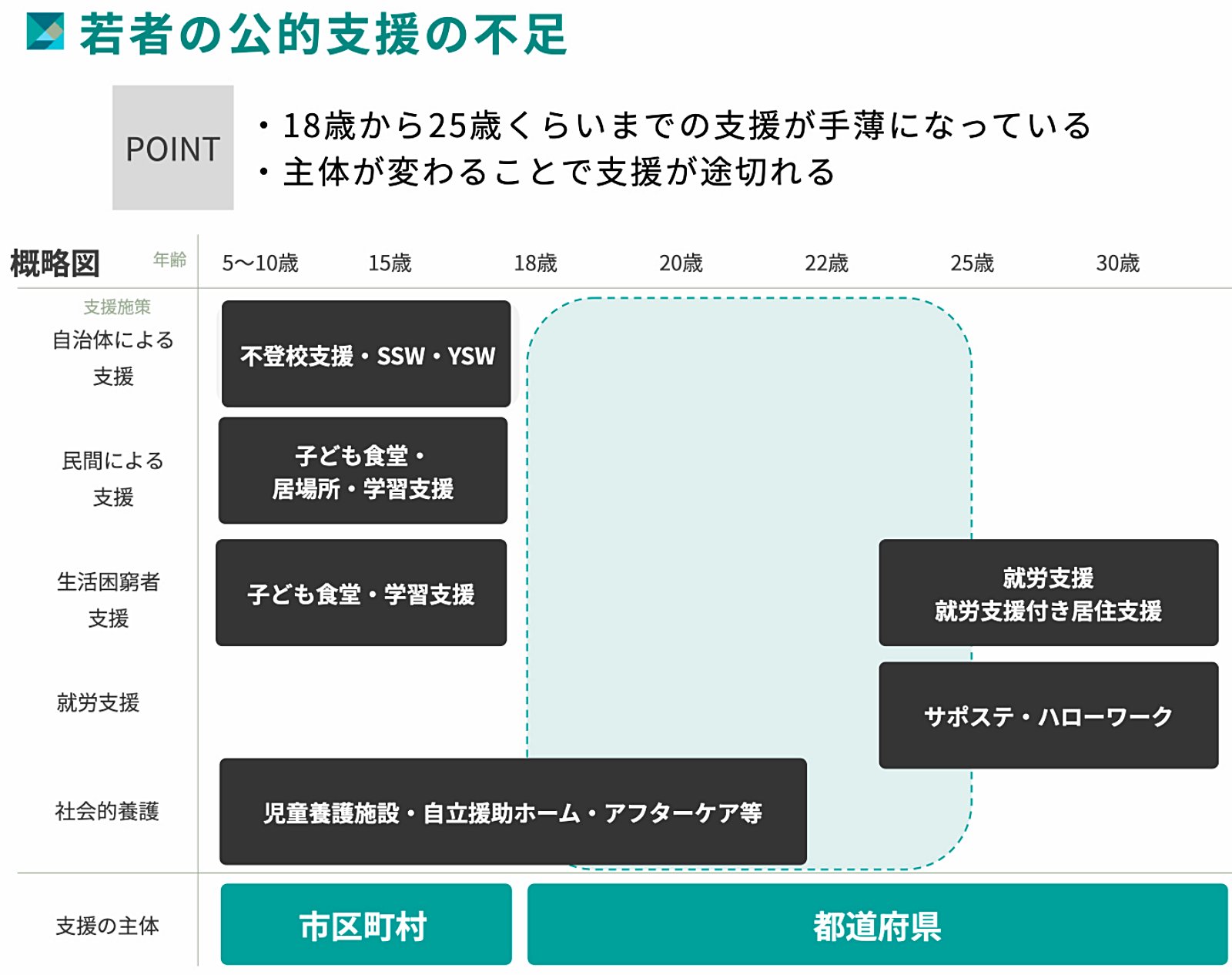

「若者支援に関しては、15歳で義務教育を終えると、支援の管轄が市区町村から都道府県に移るため、支援が途切れやすいという問題があります」と指摘するのは、サンカクシャ代表理事の荒井佑介氏。

18歳から25歳までは行政による支援が手薄だという課題もあり、保護者を頼れない若者は孤立しやすい傾向にあるのが現状です。

「私たちがサポートしている若者には不登校経験者も多くいますが、居場所を得たことで意欲が回復し、働くことができるようになっています。

ただ、リアルのコミュニケーションの経験不足から、職場の人間関係やコミュニケーションにつまずきやすい。そのため、年間240回という数の就労体験の機会提供をしており、2025年7月には就労準備の支援をする拠点『サンカククエスト』を開設しました」(荒井氏)

支援を受ける若者の4割ほどは、地方から都市部に出て来て犯罪に巻き込まれたり、孤立したりしていると荒井氏。だからこそ、全国規模での若者支援の充実と、教育と福祉とが連携を強める必要性があると語りました。

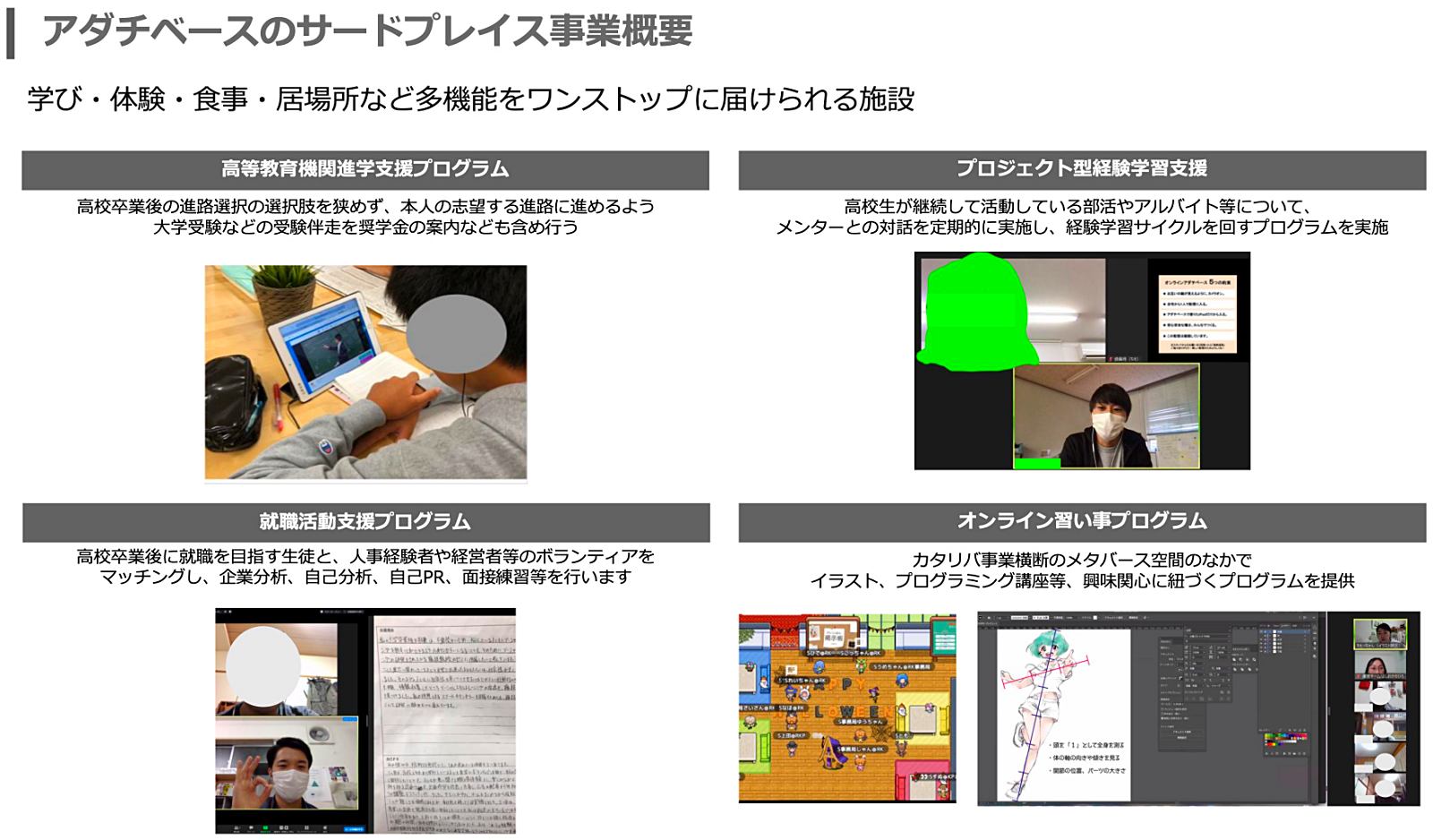

一方、カタリバでは、東京都足立区で「アダチベース」という主に中高生向けの居場所を運営しています。アダチベースでの中学卒業後の支援について、カタリバの前林正洋が発表しました。

アダチベースで行っている中学卒業後の支援は、放課後の居場所事業と、中退危惧や学び直しが必要な高校生向けの学習支援事業の2つがあります。後者でつながる子どもは、中学時代に完全不登校だった子、高校にあまり行けていない子が半数ほどで、高校に進学していない高1年代の子も複数人います。

アダチベースではこうした子どもたちに、学びや体験、食事、居場所など多機能をワンストップで届ける他、将来の社会的自立に向けて、コミュニケーションの力や自信を養うための伴走支援や、大学進学、就職までの支援を丁寧に行っています。

「不登校の子はいろいろな不安から、ものごとに消極的だったり継続が難しかったりする場合があります。だからこそアダチベースで挑戦、失敗を繰り返す機会を作るのが大事だと考えています。学校とうまくつながれない高校生に対しては、校内と校外を行き来する伴走の方法を模索し、実践しています」(前林)

最後の質疑応答では、中学卒業前後の支援に関して、たとえ制度的に分断されてしまうとしても支援者の個々人が地道につながり続けることの重要性が示唆されました。

全国から集まった不登校支援の支援者たちがつながり、休憩時間も熱い意見交換があちこちでおこっていた「不登校支援フォーラム2025」。不登校支援の未来は、自治体と民間団体、フリースクールなどがともに描くものでありたい。そんな思いで、カタリバはこれからも取り組みを続けていきます。

関連記事

・【不登校支援フォーラム2025 前編】不登校が11年連続過去最多。「学校内」における支援のヒントを行政、学校、民間で考える

・「子どもを強く叱ってしまった……」不登校で親子が直面する問題と、前を向き始めたきっかけとは

有馬 ゆえ ライター

ライター。1978年東京生まれ。大学、大学院では近代国文学を専攻。2007年からコンテンツメーカーで雑誌やウェブメディア、広告などの制作に携わり、2012年に独立。現在は、家族、女性の生き方、ジェンダー、教育、不登校などのテーマで執筆している。人の自我形成と人間関係構築に強い関心がある。妻で母でフェミニストです。

このライターが書いた記事をもっと読む