能登半島地震から1年半 ― 「見えにくい課題」と向き合い、子どもと地域とともに能登の未来を育むために

Report

Report

2024年1月1日の令和6年能登半島地震、そして同年9月の奥能登豪雨から1年半。能登地域では、住宅再建や道路の整備が進みつつあるものの、人口流出や担い手不足が続き、子どもを取り巻く教育環境にも影響が及んでいます。

発災から時が経つにつれ、見た目で分かる被害の爪痕は少しずつ減ってきました。しかし子どもや大人たちの心の不安、学びや挑戦の機会の不足といった課題は、時間が経過したからこそ浮き彫りになっています。

カタリバは、東日本大震災や熊本地震などでの経験を活かし「今、子どもにとって必要な支援」を届けるために、発災直後から能登に入りました。

災害時の子どもの居場所「みんなのこども部屋」や奨学金、物資支援などを通じて子どもたちに安心と学びを届けてきました。その半年間の歩みについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。

震災から1年半が経った今、地域で芽生えた市民活動や子どもたちの挑戦がどのように広がっているのかをお伝えします。

「子どものために、自分たちもできることがある」対話の場がきっかけで市民活動が生まれる

震災から半年が経つ頃、住民同士が未来を語り合う「のと未来トーク」や「わじま未来トーク」などの対話の場が各地で開かれました。「地域の子どものために、自分たちもできることがあるのでは」ーーそうした声が市民から生まれ、行政やNPOを交えながら、創造的復興に向けた議論が重ねられました。

この対話がきっかけとなり、輪島市では母親たちの声から「こども縁日」が企画され、約450人が参加。閉店した洋服店の代わりに、アパレル企業と連携した移動販売も開催され、「子どものために、自分たちが動いていく」という挑戦の気持ちが芽生え始めました。

なぜ市民活動の支援に取り組むのか

市民活動を支援する「子ども応援フォーラム」の様子

市民活動を支援する「子ども応援フォーラム」の様子

カタリバはこれまで、東日本大震災の被災地などで子どもや教育を支える活動を続けてきました。そこでは、子どもが自分の興味や地域課題を探究し、挑戦を通じて自信を持てたり、成長したりする姿を何度も目にしてきました。

復興に向けて懸命に取り組む大人の姿も、子どもにとっては教科書以上の学びとなり、地域への愛着や「自分も何かできるかもしれない」という気持ちを育むことにつながってきました。

同時に、子どもや大人の頑張る姿は教育の範囲を超えて、外部から関わる人も含めた新しいつながりや地域の「関係人口」を生み出すきっかけにもなっています。

こうした経験からみえてきたのは、子どもも大人も「自分たちで未来をつくる」という感覚を持てることが、地域の学びや成長を長く支える土台になる、ということでした。

外部からの支援は大きな原動力にはなりますが、それだけに頼るのではなく、地域の人々が挑戦できる環境が整ってこそ、教育も市民活動も持続的になります。

そのため能登での取り組みでは、カタリバが前面に立つのではなく、住民が主役となれる対話の場や挑戦の機会を整え、その一歩を伴走する役割を担っています。

市民活動を後押しする仕組みへ「のとにわね」構想

能登での支援では、子どもや家庭を直接支えるだけでなく、地域の人々が自ら動き出し、互いに支え合う仕組みづくりに力を入れてきました。

その中心になるのが「のとにわね」構想です。被災をきっかけに芽生えた「自分たちの地域を自分たちで支えたい」という声を受け止め、資金や居場所、仲間とのつながりを循環させることで、市民活動が根付き、広がっていくことを目指しています。

現在は市民活動を段階的に支えるための3つの柱があります。

活動を始めるきっかけを得たい人から、本格的に活動を形にしたい人まで、どの段階にいる人でも挑戦ができるように設計されています。

■子ども応援フォーラム

子ども応援フォーラムでプレゼンやグループワークをしている様子

子ども応援フォーラムでプレゼンやグループワークをしている様子

2ヶ月に1度、子どもや子育て家庭を対象に活動をしていきたいと考えている市民、教育関係者、支援団体、行政関係者が集まり、子ども支援に関する知見を共有したり、対話したりする場です。これまでに述べ100人以上が参加し、学びを深めてきました。

これまでの回では、東日本大震災を経験した元子どもの体験談や「ケロンの小さな村」を開村した上乗秀雄氏による実践紹介、CRファクトリーによる組織づくりの対話など、多様なテーマを扱ってきました。

直近の2025年9月〜10月にかけては、地域の活動者が自らの取り組みを振り返り、相互理解を深めながら整理した内容を「能登子ども支援マップ(仮)」として可視化する計画が進んでいます。このマップは、地域に点在する子ども支援の全体像を見える化し、今後の協働や資源連携につながることが期待されています。

▼子ども応援フォーラムに関する情報はこちら

https://note.com/notoniwane

■ステップアップラボ

東日本大震災の被害を受けた地域にある、市民活動団体を見学した東北研修の様子

東日本大震災の被害を受けた地域にある、市民活動団体を見学した東北研修の様子

ステップアップラボは、市民団体の立ち上げや持続的な活動を支える伴走型プログラムです。その前身には「のと未来トーク」から生まれた挑戦を助成金を通じて後押しする「のと未来アクション」があり、そこで芽生えた小さな取り組みをさらに本格的に育てていく仕組みとして生まれました。

1年間の伴走支援では、団体のビジョンや活動計画の整理、資金面の安定化、外部連携の構築など、助成金の給付にとどまらない支援を提供します。単発の活動に終わらず、地域で継続して子どもや家庭を支える新たな担い手づくりを後押ししています。

これまでに4団体を採択し、総額1,100万円の助成を実施。法人化に至る予定の団体もあり、地域の課題に根ざした市民活動が着実に育ち始めています。

<採択団体>

・珠洲市 外浦の未来をつくる会

・輪島市 町野PTA

・能登町 宇出津 Hero’s Labo

・志賀町 First Five

■休眠預金活用事業 能登にみんなでコミュニティハウスをつくる

コミュニティハウスは、休眠預金を活用し、カタリバとREADY FORが協働で取り組んでいる事業です。カタリバは子ども支援に関するノウハウ、READY FORは資金調達や持続可能な団体運営に関するノウハウを持ち寄り、地域に長く根付く拠点づくりを目指しています。

「居場所」を建てて終わりにするのではなく、子どもから大人まで多様な人が交わり、新しい活動が生まれる空間。運営の仕組みを含めて整えていくことが特徴です。そうした取り組みを運営団体が自走できるよう、3年間にわたり伴走しながら整えていきます。

助成額も大きく、1年目はプランニング支援として300万円規模を提供、2〜3年目には4,500万円規模を支援する計画です。すでに4団体が採択され、それぞれが地域の特色を生かした拠点の構想を進めています。

<採択団体>

・医療法人山王会

・穴水町甲復興団

・みえ支援チーム 楽笑

・CFF JAPAN

▼コミュニティハウスに関する情報はこちら

https://fund.readyfor.jp/d_deposits/24_ktrb

子どもが「やりたい」を形にできる、学びと挑戦へとつながる地域探究へ

カタリバが探究活動を重視する背景には、東日本大震災での経験があります。被災地の東北で活動を続けるなかで、地域課題をテーマに自分なりの探究を始めた子どもたちが、学びを通じて自信を取り戻したり「地域のために何かしたい」という思いを実現したりしていく姿を数多く見てきました。

探究のプロセスそのものが、子どもにとってケアの時間となり、同時に地域との愛着を深めるきっかけになることを実感してきました。

こうした学びから、能登の子どもにも探究を通じて未来を描く力を育んでほしいと考えています。震災や豪雨で学校生活や地域環境が大きく変わる中でも、自分の興味や課題に向き合う時間を持てることが、安心と挑戦を両立する支えになると信じています。

■復興探究コーディネーター(奥能登高校魅力化推進)

石川県教育委員会から委託され、奥能登地域5校の県立高校を対象に、高校生の探究活動の推進をはじめとした、学校の魅力化を支える取り組みを行っています。

奥能登5校で実施される総合的な探究の授業をサポートするとともに、カリキュラム設計や生徒伴走の体制づくりを支援しています。また、探究担当教員が定期的に各校の取り組みや課題を共有し、学校を超えた学び合いの場をつくり、探究活動の質を深めることを目指しています。

探究活動を起点に地域と学校の協働・対話を深めながら高校の魅力化を支援し、奥能登で学ぶ意味を子どもたち自身が実感できる環境づくりを後押しします。

■能登マイプロジェクト委員会

左はマイプロジェクトを発表する高校生の様子/右は奥能登地域の林業現場にフィールドワークに行った際の様子

左はマイプロジェクトを発表する高校生の様子/右は奥能登地域の林業現場にフィールドワークに行った際の様子

高校生が自ら地域課題や疑問をもとにテーマを設定し、地域資源を活用しながら挑戦する探究プログラム「マイプロジェクト」。この活動を官民学で連携して支えるのが「能登マイプロジェクト委員会」です。

これまでに延べ約120名の高校生が参加し、6割以上が「探究の意欲が高まった」と回答しています。小さな挑戦の積み重ねが、主体性や協働性を育み「自分も地域の未来をつくる一員」という感覚が芽生えるきっかけになっています。

震災を経験した子どもの心に寄り添う

オンライン相談窓口「ブリッジ」

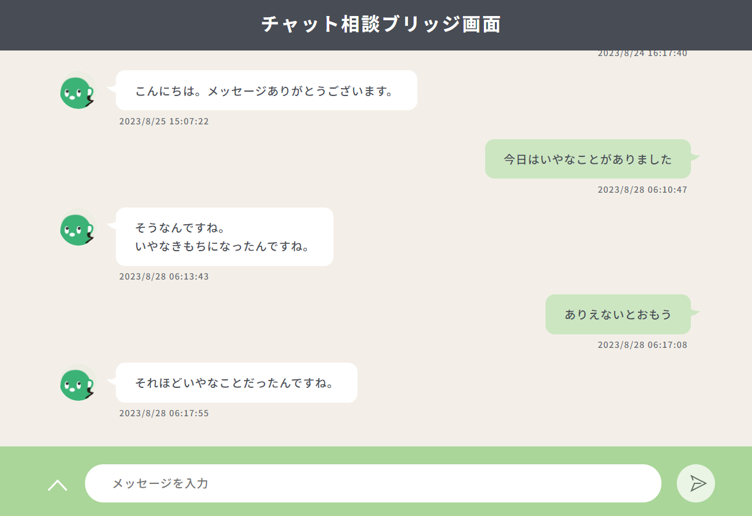

例:ブリッジさんとのやり取りの様子

例:ブリッジさんとのやり取りの様子

被災から時間が経つにつれ、外から元気そうに見えても、不安や悩みを抱える子どもは少なくありません。先生や保護者も同じ被災者であるため、子どもが本音を話しづらいことも。

そこでカタリバは石川県珠洲市・能登町をはじめ、中能登町・加賀市とも連携し、学校で配布されたタブレットやPCから直接アクセスできるオンライン相談窓口「ブリッジ」を開設しました。

子どもたちは「ブリッジさん」というキャラクターに話しかけるように気軽に利用でき、有資格の相談員が日常の悩みから深刻なSOSまで幅広く対応します。保護者や教員向けの窓口も併設し、子どもと大人の両面から地域を支える仕組みです。

2025年度上半期には奥能登地域だけで278件の利用があり、複数の懸念ケースも確認されています。子どもの声をすくい上げ、早期に支援につなげるセーフティネットとして機能し始めています。

能登の未来を子どもと地域とともにつくるために

能登の復興は、道路や住宅といった目に見える整備だけでなく、子どもや家庭が安心して暮らせる環境づくりを含めて、まだ途上にあります。

発災から1年半が経った今、見た目で分かる被害の爪痕は薄れつつある一方で、子どもの心の不安や、挑戦の機会不足といった「見えにくい課題」がより重要になってきました。

だからこそ私たちが大切にしているのは、地域の人々が自ら動き出し、互いに支え合う仕組みづくり。市民活動を後押しする「のとにわね」構想や、中高生の探究活動支援、心のケアにつながるオンライン相談など、地域と子どもを支える多様な取り組みは、少しずつ広がってきています。

子どもが安心して学び、挑戦できる未来をつくるための復興の道のりはこれからも続くため、私たちは能登の方々とともにその歩みを止めず、継続的に伴走していきます。