あの子の夏休みに、あたたかいごはんと笑顔を。2025夏に実施した「おうち給食」と「特別体験プログラム」の取り組みレポート

Report

Report

ますます厳しくなる暑さや、物価上昇による生活費の高騰の影響を受けて、子どもたちの夏休みを取り巻く家庭の悩みは年々深刻なものになってきています。とくに経済的な困難を抱える家庭では、給食がないことによる食事量の減少や、それによる栄養不足、エアコンの使用控えによる熱中症リスクなど、健康に関わる問題が生じていることも少なくありません。

2025年夏、カタリバはその実態を把握するため、運営している拠点やプログラムの利用家庭を対象にアンケート調査を実施しました。

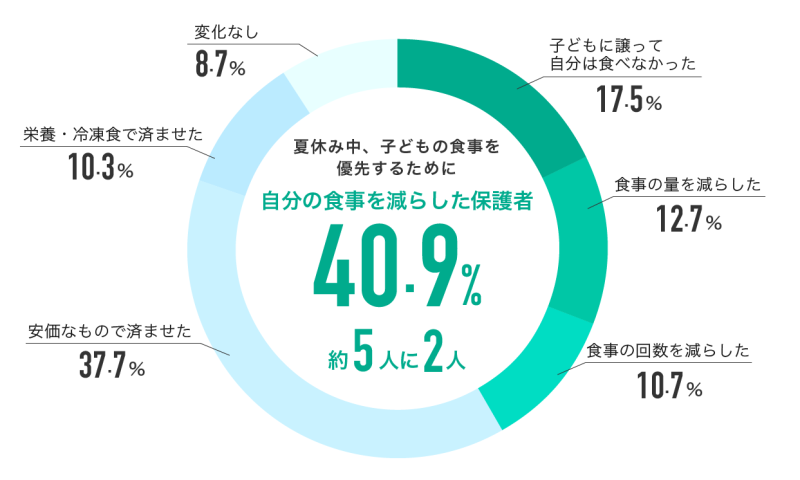

アンケートに回答した252名の保護者たちの声を通して見えてきたのは、経済的な困難を抱えている家庭の多くが「食事」と「体験」に課題を抱えていること。夏休み期間中、保護者たちの約5人に2人が「子どものために自分の食事を減らした」、約9割の保護者が「夏休みに旅行や自然体験をさせたいが、できない」と回答したのです。

この記事では、この2つの課題感に対してカタリバが行なった「カタリバおうち給食」と「特別体験プログラム サマースクールin能登」それぞれの取り組みについて、子どもたちや保護者の声を交えてレポートします。

「気持ちが軽くなった」

給食のない40日間に届けた

「おうち給食」プロジェクト

カタリバのアンケートでは、経済的困難を抱える家庭の保護者は、その8割以上が「夏休みの不安・困っていること」に「昼食の準備」「食費・光熱費などの出費増加」を挙げています(*1)。さらに、約4割の保護者が、給食がある期間とない期間を比べて「子どもの1日の食事回数が減った」と回答しました(*2)。

一方で、保護者自身も、およそ5人に2人が子どもの食事を優先するために「自分の食事を減らした」、およそ5人に1人は「子どもに譲って、自分は食べないことがあった」ことがわかっています(*3)。

この結果を受けて、カタリバでは夏休み期間の6週間、アンケート回答者の中から申し込みのあった家庭を対象に、子ども1人あたり週に3食、レンジで温めて食べる冷凍のお弁当を定期配送する「カタリバ おうち給食」を実施しました。

<プロジェクト概要>

・期間:2025年7月21日〜8月31日

・対象家庭:カタリバの支援プログラム(アダチベース、room-K、キッカケプログラム)を利用し、経済的に困難を抱える家庭(事前登録制)

・提供内容:冷凍のお弁当を定期配送

・提供数:273世帯471人(合計8,457食)

・提供エリア:全国

・協力:株式会社ニチレイフーズ、味の素株式会社、セイノーホールディングス株式会社、アイリスオーヤマ株式会社(順不同・敬称略)

「おうち給食」実施後におこなったアンケートでは、保護者の96%が「おうち給食が役に立った」、92%が「来年も参加したい」と回答。86%の保護者は、「保護者の食事の状況が改善した」と答えています。また、経済的な負担だけでなく、限られた時間で栄養バランスの良い食事を作るという精神的なプレッシャーも軽くなったという声や、親子関係の良い変化に触れる感想も届きました。

「家庭でなかなか作れないおかずが入っていて心躍りました。同じレベルのお弁当を自身で準備するには家計が苦しく難しいため、金銭面でも助かりました」

「時には息が詰まりがちな中、お弁当が届く度に、サポートしてくださる方の存在を感じて心が安らぎました」

「時間と心に余裕が生まれ、親子間の会話が増えたことが嬉しい」

「子どもがおうち給食が届くのを楽しそうに待っているのを見ていて、こちらまで嬉しかった」

「食事の回数を減らしている私を気遣い、食事の量が減ってしまっていた子でしたが、お弁当の支援について考え、自分の体を大切にしようという自覚を持ったようです」

保護者だけでなく子どもたちも、多くが今回の取り組みについて「よかった」と回答しています。

「あまり期待していなかったけど、すごく美味しかった!種類も多かったのが嬉しかった」

「段ボールを開けるとき、家族みんなでワクワクしていた」

「夏休み、夏期講習や部活から帰ってきておなかすいたーってなってるときに、あったかい美味しいご飯を食べれた!」

「母が夜遅くまで用事があるときや忙しいときはとても頼りになっていて、母が喜んでいました。私自身も一人で留守番中に火などを使って自分で料理をするのは少し怖いので、お弁当があれば楽だし安心できました」

「ご飯を作る時間が短くなってお母さんと過ごす時間が長くなりました」

また、今回のプログラムを利用した家庭の子どもたちと日々接しているカタリバのスタッフからは、「アンケートを読んでいると『母が助かっていた』という記述が頻出していて、子どもたちは保護者の苦労を普段から感じているんだなと、カタリバの拠点で接する中では見えない家族関係の一面を垣間見ることができた」「普段の活動の中では連絡をとる機会が少ない保護者さんと連絡をとるきっかけになり、支援の前進にもつながった」などの声があがり、「食事」という側面からの支援を通して各家庭の理解を深める機会にもなったようです。

*1,2,3:経済的困難を抱える子育て家庭の夏休みの食事に関する実態調査(認定NPO法人カタリバ)

https://www.katariba.or.jp/news/2025/07/07/48589/

人、文化、災害の爪痕にふれ

抱えていた不安が希望に変わった

「サマースクールin能登」

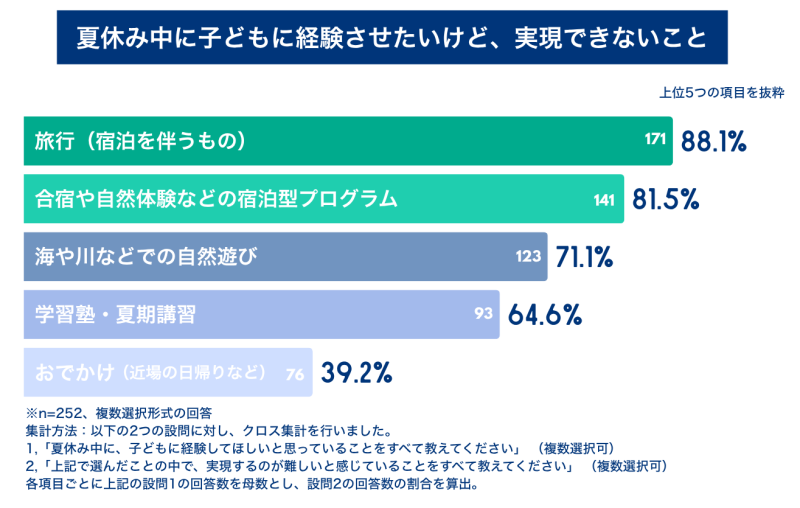

カタリバのアンケートでは、多くの保護者が子どもにとって夏休みに「学校ではできない体験・経験」「思い出づくり」「心身のリフレッシュ」ができる機会だと認識している一方で、実際にそれを叶えることはなかなか難しいという現実が見えてきました。

具体的には、保護者の約9割が「旅行」、約8割が「合宿・自然体験などの宿泊型体験プログラム」を「経験させたいけど、実現できない」と感じており、約9割がその理由に「金銭的余裕がない」を挙げています(*4)。

そこでカタリバでは、2024年の能登半島地震以降、発災から現在まで子どもの居場所支援や地域の担い手育成サポートなどの活動を続けてきた能登地域で協力を仰ぎ、子どもたちに長期休暇ならではの体験を届ける「カタリバ サマースクールin能登」を企画しました。

<プログラム概要>

・期間:2025年8月21日〜8月24日(3泊4日)

・対象者:キッカケプログラム、room-K、アダチベースを利用する中学生

・参加者:18世帯19人

・内容:奥能登地方での自然体験、地域の方との交流、被災体験の聴講、地域の伝統的な祭り「輪島大祭」への参加、野外炊飯など

全国から集まった仲間と過ごす能登での4日間を経て、子どもたちからは生き生きとした感想が数多く届きました。

「能登半島の災害をニュースで知っていても、初めて行ってから気づくことがありました。被災者の地元の方々の、祭りを通して、みんなで力を合わせて前を向く姿や、変わってしまった地元を元気にさせたいという心意気に、心から凄いなと感動しました」

「この企画がなければ、能登の現状を知ったり、伝統を体験したり、そもそも行くことすら一生できなかったかもしれないので、自分の知らなかったさまざまなことが知れたり、自然を全身で感じられて本当に良い機会でした」

中には、保護者と顔を合わせるなり「人生で一番いい4日間だった!」「今までの夏休みの中で1番楽しかったー!!」と報告し、帰宅後に思い出話が止まらなかったという子も。保護者からのアンケートでは、家庭ではなかなか実現できない体験を無償で得られたことを喜ぶ声や、濃密な4日間を楽しんだ子どもの様子を嬉しく思う声が多く見られました。

「帰宅した駅で一番最初に出た言葉が、『人生で一番いい4日間だった』。知らない人の中に入るのを不安がっていた人とは思えない言葉に、成長を感じました。逆に知らない人だったからこそ、恥ずかしがらず、自分を出せたとも言っていました。能登で、朝ごはんを持ってきてくださったおばあちゃん、塩作りのおじいさん、現地の方の話、どれも日常にはない関わりでした。帰ってきてからも、親子の会話が広がりました」

「このキャンプに参加する前、『これから先も友達できなそうだし……』と、進学先には通信制高校を選ぼうかと考えていた子どもでしたが、また頑張ってみようかと思えたのか、通常の高校を希望しているようです。いろいろな地域の子と知り合い関わることができて、子どもの中で少し希望がもてたのかもしれません」

能登で子どもたちに関わった方々からは、「子どもたちは、竹馬の友なのかと思うくらいに互いに虚勢を張ることもなく、自分自身の内面をさらけ出しながら魂の交流を楽しんでいるようでした」「バーベキューや浜遊びでもとても楽しそうにしていて、見ている私もワクワクしました!」との声が届いています。

来年も、またその次も、

少しでも多くの家庭が

夏休みを心待ちにできるように

今回カタリバが行った実態調査の別の設問からは、保護者の多くが「子どもにとって夏休みは必要だ」と考えていることもわかっています(*5)。保護者たちは、家庭の負担になるから夏休みがなくなればいいと思っているわけではなく、子どもが学校を離れて好きなことに打ち込んだり、気持ちをリフレッシュさせたり、学校の授業とは異なる長期的、自律的な学びを得たりできる夏休みの機会を「必要」と感じているのです。

だからこそ少しでも家庭の悩みを軽くし、夏休みに「したかったこと」をひとつでも多く実現できることを願って、今回カタリバは2つのプロジェクトに取り組みました。「おうち給食」「サマースクールin能登」は、応援していただいた皆さまからの寄付と、さまざまな企業とのパートナーシップのうえで実現できたプロジェクト。皆さまと一緒に、子どもたちや家庭の支援に取り組めることに心から感謝しています。

1人でも多くの子どもとその家庭が、毎年やってくる夏休みを楽しみに待っていられるように、カタリバはこれからも、家族の困りごとに寄り添い、さまざまな負担軽減につながる取り組みを模索していきます。

*4,5:経済的困難を抱える子育て家庭の夏休みの体験に関する実態調査(認定NPO法人カタリバ)

https://www.katariba.or.jp/news/2025/08/01/48842/

関連記事

・能登半島地震から1年半 ― 「見えにくい課題」と向き合い、子どもと地域とともに能登の未来を育むために

・子どもたちが直面する「長期休みの体験格差」への取り組み。企業との協働で実施した、特別体験プログラムレポート(2024)

有馬 ゆえ ライター

ライター。1978年東京生まれ。大学、大学院では近代国文学を専攻。2007年からコンテンツメーカーで雑誌やウェブメディア、広告などの制作に携わり、2012年に独立。現在は、家族、女性の生き方、ジェンダー、教育、不登校などのテーマで執筆している。人の自我形成と人間関係構築に強い関心がある。妻で母でフェミニストです。

このライターが書いた記事をもっと読む