能登半島地震で被災した男子高校生が、被災した子どもたちをケア。そのなかで見つけた新たな目標とは

家庭でも学校でもない、第3の居心地が良い場所「サードプレイス」。そこは、子どもたちがやりたいことを見つけたり、自分の良さに気づくことができたりなど、世界が広がる場所でもあります。最近では「子どもの居場所」としても認知が広がっています。

カタリバでは自然災害が起こった際、その地域にすぐに「子どもの居場所」を開設して子どもたちをサポートしています。能登半島地震の際に開設した「子どもの居場所」では、被災したある男子高校生がスタッフとして活躍。その中で起こった、地元の人々や彼の変化についてお伝えします。

自分にもできることがあるのが

うれしくて、高校生スタッフに

2024年元日、石川県能登地方を震源とした能登半島地震が発生。カタリバの「sonaeru (ソナエル)」チームは直後に現地入りして子ども支援のニーズ調査を行い、1月3日より地域団体と連携して子どもの居場所の運営を開始しました。

そのうちの1つ「みんなのこども部屋」を開設してすぐに訪れたのが、高校1年生の男の子、カナタさんでした。「みんなのこども部屋」を運営していたsonaeruスタッフのジュンヤさんは、カナタさんと1日過ごした後で、彼に「『みんなの子ども部屋』の高校生スタッフになってみない?」と声をかけました。

高校生スタッフとは、「みんなのこども部屋」に来た小・中学生の子どもたちと一緒に遊ぶのが主な役目です。

被災した子どもたちは普段と違う生活の中で、気づかぬうちにストレスや苦しみを抱え込んでしまいます。そういうなか、同じ地域のお兄さんお姉さんが遊んでくれる場所があることは、小・中学生の子どもにとって大きな安心感とストレス発散につながります。

また、同時に高校生スタッフにとっても気分転換になると考えたのです。

ジュンヤさんは、高校生スタッフにカナタさんを誘った理由をこう説明します。

「その日は他に来る人がいなくて、カナタさんと2人きりで1日おしゃべりしました。彼は震災直後で大変なはずなのに、私に積極的に関心を示してくれて、『なんでここにいるの?』『どんな仕事なの?』といろいろ聞いてきてくれたんです。

こんなふうに穏やかに楽しく会話ができる彼なら、小・中学生の子どものいいお兄さんになってくれるのではと思いました」

誘われたカナタさんは「子どもと関わった経験がほとんどなかったので、僕にできるのかな」と不安になったそう。

「でも、当時は学校も部活も休みで、何もすることとかなくて……。だから、何か自分にできることがある、やることがある、というのがうれしくて『手伝いたいです』って返事しました」(カナタさん)

こうしてカナタさんの「みんなのこども部屋」高校生スタッフ生活がスタートしました。

子どもと接し

「僕は子どもがすごく好きなんだ」

と気づいた

「みんなのこども部屋」開設から3週間後、高校生スタッフはカナタさんを含む高1〜高3までの男女6人ほどに増えました。

「シフトなどはなく都合のいいときに来てもらっていたのですが、カナタさんはほぼ毎日来てくれて、ずーっと子どもたちと遊んでいました。私が『気づかないうちにカナタさん自身も疲れているはずだから、休んだりダラダラしていいんだよ』と言っても、全然ダラダラしてくれませんでした(笑)」(ジュンヤさん)

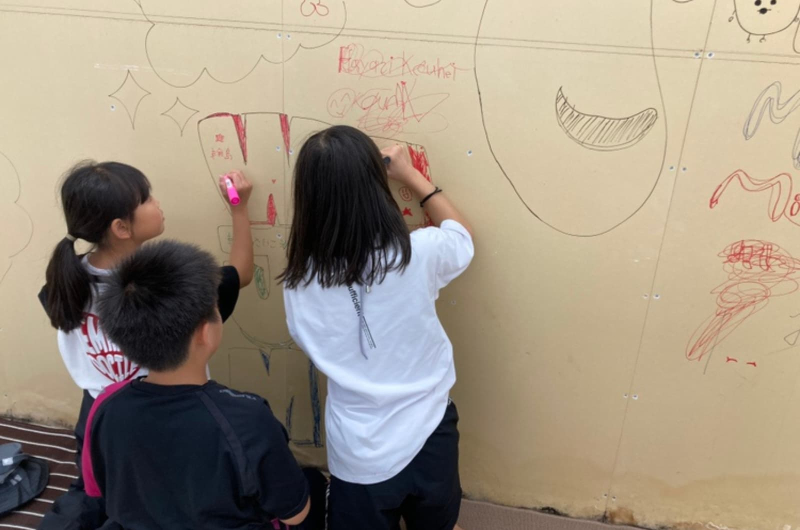

そうしていつの間にか、「みんなのこども部屋」の人気高校生スタッフになっていたカナタさん。カナタさんが得意なけん玉とコマを子どもたちに教えていたところ、その様子を見た人々が「すごく楽しそう」とどんどん集まって来て、ついには「みんなのこども部屋」でけん玉とコマが一大ブームとなったほど。

「『みんなのこども部屋』にはお母さんたちもボランティアで手伝いに来てくれていたのですが、そのお母さんたちまでけん玉とコマにハマってしまって(笑)。一旦金沢の実家に戻るというときも『練習するからコマを持って帰っていい?』って言い出すくらいでした。

こんなふうに楽しさが伝染して良い雰囲気が生まれるところが、カナタさんの魅力だと思います」(ジュンヤさん)

一方、カナタさん自身も「みんなのこども部屋」で子どもたちと遊ぶことが、大きな励みになっていたと言います。

「小さい子はどんな遊びをするときも、本当に無邪気で全力勝負。鬼ごっこで数を数えるときでさえも全力で『いーち!にー!』って叫んで、めっちゃかわいいんです。

3月から学校と部活が始まって忙しくなったんですが、部活後で疲れていても『子どもたちの顔が見れる、一緒に遊べる!』と思うと楽しみで。それで『みんなのこども部屋』にも通い続けていました」(カナタさん)

お昼ごはんをみんなで食べるとき、子どもたちから「横に座って」って言われたのが「本当にうれしかった」と言うカナタさん。「僕は子どもがすごく好きなんだということに初めて気づきました」と笑います。

将来は子どもに関わる仕事に就いて、

子どものための環境づくりをしたい

その年の9月、豪雨によって再び被災した能登半島。カナタさんはその際にも「子どもの居場所」に関わり続けてくれました。

そうして過酷だった1年がようやく終わろうとしていた12月、ジュンヤさんはカナタさんから進路の話を打ち明けられました。

「冬休みの子ども向け体験プログラムにカナタさんも参加してくれて、その帰り道でした。歩きながら話していたとき、ポロッと『将来は子どもに関わる仕事に就きたいと思ってるんだ』と打ち明けてくれたんです」(ジュンヤさん)

少し前まで、大学の心理学部を目指して勉強を頑張っていたカナタさん。ジュンヤさんは「そのことを知っていただけに最初は驚いたけど、すぐにカナタさんにぴったりだと思いました」とうなずきます。

カナタさんは、新たな目的ができた理由をこう語ります。

「被災後の子どもたちはすごいストレスを抱えているのに、遊ぶところがない子がたくさんいます。子どものことをちゃんと学んで能登に帰って、子どもたちが遠慮なく遊べてストレスを発散できる環境づくりをしていけたらいいなと思っています」

優しくて楽しいお兄さんとして子どもたちと向き合っていたカナタさんが、いつの間にか自分の将来や地元のことを考え、そのためにどう動くかを見据える力をつけていたことにジュンヤさんは驚いたと言います。

「被災者でもある彼が“支援する側”として活動し、その経験が自己理解を深めるきっかけになって彼自身の成長につながったのだと思います。どんなことも成長の糧にできる子どもたちの強さを改めて感じました」(ジュンヤさん)

カナタさんは自身の経験を振り返り、「被災した現地の高校生がスタッフとして活動するということを、ぜひいろいろなところでもやった方がいい」と言います。なぜなら、それが地域の復興につながると考えるからだそうです。

「県外の人たちが来てサポートしてくれるのはすごく心強く、ありがたいことです。でも、それがいくら盛り上がっても、どうしても一時的な活動で終わってしまいます。

でも、そこに地元の人間が関われば、その盛り上がりをずっと続けていくことができます。高校生も含め地元の人間が地元を支援することに、とても大きな意味があると実感しています」(カナタさん)

「みんなのこども部屋」は子ども向けに開設した居場所でしたが、子どもといっしょに保護者の方々が訪れ、いつの間にか大人にとっても充電スポットになっていました。

そして、そこに来ていたお母さんたちが団体を立ち上げ、能登の子どもたちのための活動を始めるなど、さまざまな動きにもつながっています。

「被災地で子どもの居場所をつくることは、そのときの子どもたちをサポートするだけでなく、地域のその先へつながることにもなることを、私たちも教えてもらいました」(ジュンヤさん)

※個人の特定を避けるため、一部フィクションが含まれています

関連記事

・高校生で中1の勉強から学び直し…児童養護施設で暮らす彼が航空専門学校に合格するまでの伴走の軌跡

・不登校、発達障害…サードプレイスで出会ったタクトとアラタが高校へ進学、軽音部に入るまで

かきの木のりみ 編集者/ライター

東京都出身。日本大学芸術学部文芸学科卒業後、編集プロダクション3社にて各種紙媒体の編集を担当。風讃社にて育児雑誌「ひよこクラブ」の副編集長を4年間担当後、ベネッセコーポレーションにてWebタイアップや通販サイトなどの企画、制作、運営に携わる。2011年より独立。

このライターが書いた記事をもっと読む