“中高生の居場所”b-labで「巻き込まれ、思わぬ出会いがあった」からこそひらけた音楽の道[あのとき、居場所があったから。]

Interview

Interview

2015年、文京区に誕生した中高生の秘密基地「b-lab」。ここではリビングのようにくつろいだり、友達とわいわい勉強したり、やりたいことに思い切り打ち込んだり、中高生が思い思いの時間を過ごすことができます。この連載では、かつてb-labで青春を過ごした中高生たちの「その後」をたどります。

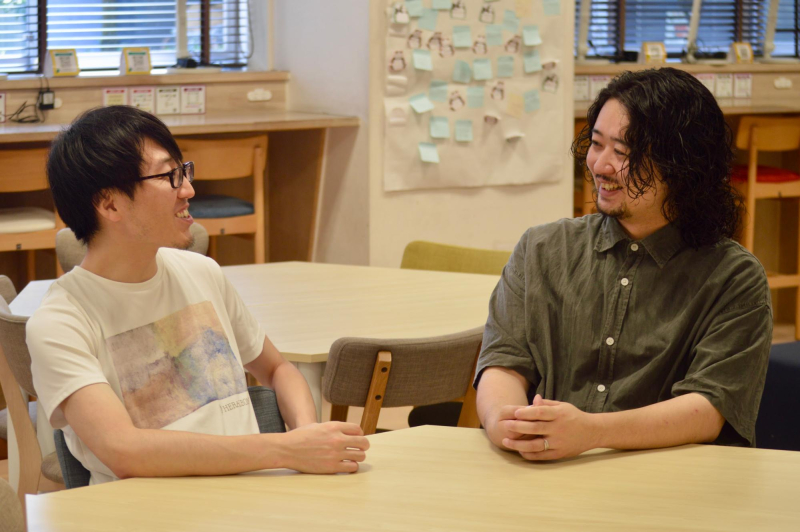

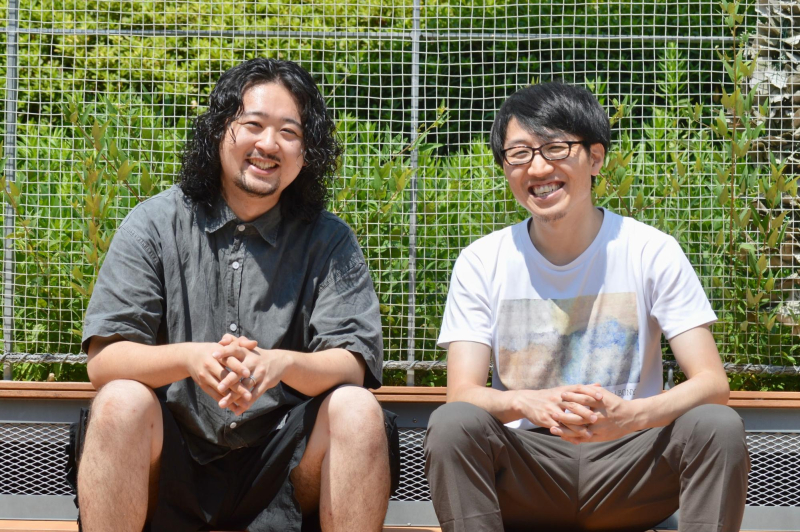

今回登場するのは、b-lab開設当初から通い、イベント企画にも挑戦してきた深山功吉(みやまこうきち)さん(以下、功吉さん)。そして、当時スタッフとして関わっていたスタッフ・瀬川(以下、会話文内ではともさん)です。2人の対話から、b-labが「ただの居場所」を超えて、その後の人生や仕事にどうつながっているのかを伺いました。

「任せてくれる大人」との出会い

——b-labを知ったきっかけを教えてください。

功吉さん:文京区の広報誌で見たのが最初でした。もともと小学校3年生のころにドラムを始めて、母に「スタジオが使えるみたいだから行ってみれば?」と言われて行きました。ちょうど高校1年生になったときでした。開館して2〜3日目くらいに行った記憶があります。当初はドラムの練習のために音楽スタジオを借りることが目的で、週1〜2回くらいのペースで通っていましたね。

瀬川:開館当初はまだ音楽スタジオの利用者も少なかったので、スタジオを利用していた子は大体覚えています。なかでも功吉のことは「すごいドラムが上手な子が来た」と鮮明に覚えていますね。私も音楽が好きだったので一緒に話す機会も増え、お願いをすることも増えました。

というのも、開館1カ月後にオープニング記念のライブイベントを開催することだけは決まっていたのですが、内容は全く決まっていなくて……。楽しみながら一緒に考えてくれる中高生がいたらいいなと思い、最初に声をかけたのが功吉だったんです。

功吉さん:それまで、何かを任せてくれる大人とはほとんど出会ったことはありませんでした。でもともさんは、横並びに近い関係でいろんなことを任せてくれたので、「こんな大人もいるんだ!」と思った記憶があります。

——瀬川さんから見た功吉さんは、「ドラムが上手い」以外にどのような印象でしたか?

瀬川:「大人っぽさ」と「子どもっぽさ」の両方を持っている印象でした。オープニングイベントを開催するまでの過程では、自分で調べたりリーダーシップをとったりと大人びていましたが、そうではないときはふにゃっとしていて、どこにでもいる可愛らしい高校生だなと思っていましたね。

功吉さん:オンとオフのギャップはかなりあったかもしれません。イベントの企画をしているときは、いち責任者として接してもらっていたのが大きいかもしれないですね。責任を与えられるとやる気が出るタイプなので、ありがたかったです。

——現在は、楽器のセッティングからチューニング、音響機材の調整までを担い、ミュージシャンの演奏を支える「楽器テック」という仕事をされています。当時から、音楽関係に進みたいと考えていたのですか?

功吉さん:いえ、全く考えていませんでした。ドラムは好きでしたが、母から「音楽業界は厳しい」と言われていて、音大進学も反対されていたんです。当時は将来のことをあまり深く考えていなかったので、母から言われるがままに「安定した収入を得られる仕事に就いて、趣味で音楽を続けられればいいか」くらいにしか考えていませんでした。

b-labでの経験全てが、今の仕事につながっている

——b-labオープニング記念のライブイベント以外に、ドラム講座も開いたんですよね。

功吉さん:はい。オープニングイベントが終わってからは、長期休みに開催されるフェスの音楽担当として企画運営をするようになりました。そして、フェスとフェスの合間は暇になってしまうので、ドラム講座を開くようになりました。ともさんから「やってみたら?」と声をかけられたのが最初のきっかけでした。

瀬川:もともとb-labでは毎月さまざまな講座を開いていて、その1つに音楽講座がありました。私はベースやギターなら教えられたのですが、ドラムは叩けません。それに、大人が教える必要はないなと思い、知識のある功吉に声をかけました。功吉なら確実に教えられると思いましたし、面白いチャレンジになるのではと思って提案しました。

功吉さん:最初の講座は、スティックの握り方など基礎から教えましたね。でも、言葉足らずなところが多くて、全然上手く伝わらなかったことを今でもよく覚えています。それがすごく悔しくて、その後ともさんに相談し、1対1でミーティングもしてもらいながら、時間配分や言葉がけなどを工夫していきました。

——b-labでの経験が、今の仕事につながったといえるターニングポイントを教えてください。

功吉さん:b-labでの経験全てと言っていいかもしれません。オープニングイベントをきっかけに、気づいたら毎回フェスの企画運営をしたり、ドラム講座を開いたりしてきました。その経験全てがチャレンジであり、ターニングポイントだったと思います。

——もともと音楽の道に進むことは反対されていましたが、音楽の道に行こうと決めたのはいつ頃だったのですか?

功吉さん:高校3年の1月、卒業直前です。AO入試で商学系の学部を4〜5校受けましたが全部落ちて……。母から「一般入試を受けるのか、それとも音楽の専門学校もあるよ」と選択肢を提示されたんです。私は「AO入試に落ちたら一般入試を受けるしかない」と思っていたのですが、b-labでの取り組みを見ていたからか、母の中には音楽の道も残してあったようです。音楽の専門学校に行ける可能性があるなら挑戦してみようと、音楽の道に進む決意をしました。

瀬川:当時からb-labでの活動の様子を見ていて、やはり音楽への熱量は感じていましたし、結果的に音楽の道へ進むことになったことはいちスタッフとしても興味深く思います。

——瀬川さんは当時、中高生とどのように関わることを意識していましたか?

瀬川:役割上、100%対等にはならないかもしれませんが、「教育すること」や「大人と子どもの境界」を意識せず、「一緒に取り組んで楽しむ」感覚を大事にしてきました。そして中高生たちがスタッフと一緒に楽しみながらいろいろなことに挑戦し、結果的に何かを学んでいる。そのときはとにかく頑張っていたけれども、振り返ってみたら今につながっている。そんな関わり方が理想的なのではないかと今でも思っています。

一番心休まる「何をしても何もしなくてもいい場所」

——功吉さんにとって、b-labはどんな場所でしたか?

功吉さん:私にとっては学校に通うのと同じように、行くのが普通な場所になっていたので、無意識的に行っていました。最初はドラムの練習が目的でしたが、イベント企画のために行く日もあれば、勉強をするために行く日、特に目的がなくても行く日もあって。振り返ってみると、家に帰るわけでも学校にいるわけでもないときにいることが許される場所であり、一番心休まる場所だったのかもしれません。

——瀬川さんはb-labのようなユースセンターの価値について、どのように考えていますか?

瀬川:「何をしても何もしなくてもいい場所」であること。そして「巻き込まれる経験」ができることだと思います。目的がなくてもいられる場所は、意外と少ないです。そこが1つの大きな価値だと思います。

b-labの入り口に飾ってあるコンセプトボード

b-labの入り口に飾ってあるコンセプトボード

このようなユースセンターでは、スタッフが声をかけたことから巻き込まれることがよくある。特に目的なくいたら、誰かに声をかけられ、想定外の役割を得て新しい物語が始まる。それこそがユースセンターの面白さであり、価値なのではないでしょうか。

今回の取材のため、数年ぶりに再会した2人。会った瞬間から話が途絶えない2人の間には、旧友でも恩師でもない、2人ならではの関係性がありました。

現在は「楽器テック」として、ミュージシャンが安心して演奏に集中できるように楽器のセッティングやチューニング、メンテナンスなどを行っている功吉さん。かつての練習場所であった音楽スタジオに再び入ると、そこにあるドラムをささっと調整する「プロ」の姿を見て、巻き込まれ・任され・楽しんだ日々が、その人らしい進路をひらいていくのかもしれないと感じました。

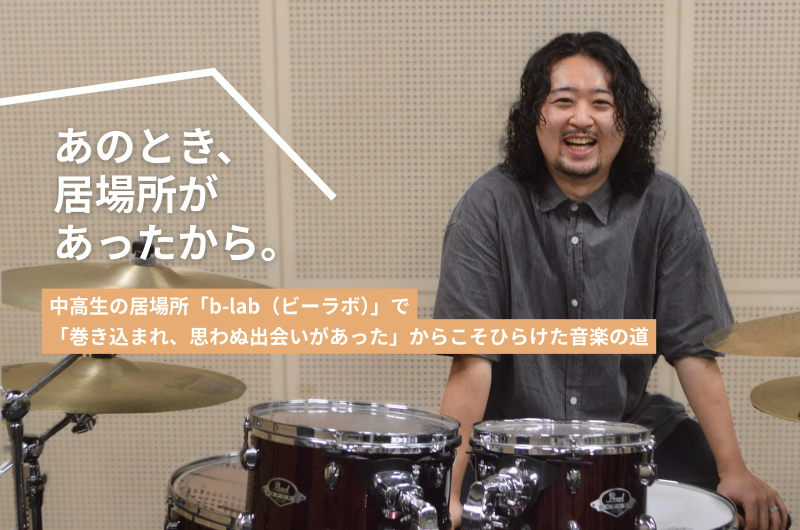

ドラムの調整をする功吉さん

ドラムの調整をする功吉さん

関連記事

・年間延べ3万人が集う「子どもの居場所」。中高生とともにつくり続けてきたb-labの現在とこれから

・ユースワーカーをキャリアの選択肢に。文京区青少年プラザ「b-lab」館長の想い/Spotlight

北森 悦 ライター

2015年からインタビューライターとしての活動を始め、これまでに500名以上のインタビュー記事に携わってきた。現在はライターチームを束ね、Webメディアのインタビュー記事や、企業・団体のテキストコンテンツ制作など、聴くこと・書くことを軸に幅広く活動している。カタリバ内では、カタリバマガジンのインタビュー記事を担当。

このライターが書いた記事をもっと読む