年間延べ3万人が集う「子どもの居場所」。中高生とともにつくり続けてきたb-labの現在とこれから

Report

Report

2023年12月にこども家庭庁が「こどもの居場所づくりに関する指針(*1)」をまとめるなど、近年、子どもの居場所の重要性が広く認識されてきています。カタリバでは2015年より、文京区から委託を受けて中高生専用施設「文京区青少年プラザb-lab(ビーラボ)」を運営。2024年度に開館から10年目を迎えました。

そこで、これを機にb-labのこれまでの軌跡を振り返り、子どもたちにどのような居場所を届けていくのかを伝えるイベント『開設10周年記念報告会 「b-labの歩みと未来」』を開催しました。

学校関係者や各種団体の方々、文京区の議員の方もご来場くださり、急きょ席数を増やすほどの大盛況に。当日、b-labを利用していた中高生たちも立ち見で参加するなど、大いに賑わいを見せたイベントの様子をご紹介します。

土日は施設が中高生で一杯に。

ポイントは「中学生とともにつくる」

と「ナナメの関係」

最初にご登壇いただいたのは、b-labの設立から現在までをよく知る文京区児童青少年課長・鈴木大助氏です。文京区におけるb-lab開設の経緯などの説明の後、b-labならではの特徴について話していただきました。

「私たちはb-labを『中高生の秘密基地』と呼んでいますが、ここではゲームや音楽、勉強、お喋りなど何でもできるし、何もせずにボーッとしたりマッタリしてもいい。中高生にとって、そういう自由な居場所になっています。

b-labの来館者は現在、土日で1日150人ぐらい。b-labが中高生で溢れ返っているような状況です」

このような賑わいが生まれている理由は主に2つあると鈴木氏は言います。

「1つは、“中高生とともにつくる”こと。施設のハード面と“b-labで何をするか”というソフト面、さらには年間約240本ほどのイベントを行っていますが、そうした全ての点を中高生とともにつくり、運営をしてきたこと。それが高校生たちが集まる大きな理由の1つだと考えています」

もう1つの理由は“中高生とナナメの関係を築く”ことだと鈴木氏。

「親や先生はタテの関係で、友達はヨコの関係。しかし、b-labを運営しているカタリバスタッフの皆さんは、その中間のナナメの関係で中高生と接してくれていることで、中高生が来やすい施設になっています」

さらに、今後についての大きな報告もありました。以前から、文京区西側の大塚地区にも中高生の居場所をつくってほしいという声が中高生や学校関係者などから上がっていたなか、その建設がついに決まったとのこと。

「開設までにはまだ3年ぐらいかかります。それまでに何かできないかということで、今年の4〜5月頃に、b-labより小規模な居場所を後楽地区につくることを検討中です。もう少しで皆さんに発表できると思います」

これには来場した方々からも喜びの声が上がり、皆さんの期待の大きさがうかがえました。

続いては、カタリバスタッフでb-lab館長の山本晃史。b-lab10年の歩みを説明した後、現在のb-labを「3つの数字」という側面から報告しました。

1つ目の数字は “30,000”。b-labは2024年3月、年間延べ利用者数が初めて30,000人を超えました。

「毎年利用者数が増加していて、中高生のニーズが高まっているのを感じています。そこで来年度は、中高生とスタッフが学校に行って新入生オリエンテーションでb-labのアナウンスをしたり、学校で生徒に配布されるICT端末にb-labの情報を発信するなど、b-labをもっと知ってもらえる工夫をしていきたいと考えています」

2つ目の数字は“12”で、これは現在の“ユース館長”の人数。ユース館長とは、スタッフと一緒にb-labが過ごしやすい場所となるよう活動する中高生たちです。

「彼らが中心となってイベントを計画するほか、先ほど鈴木氏のお話にあった新施設についてもワーキンググループをつくって一緒に考えています。大勢の声をどう形にし、違う意見の合意をどう形成していくか、中高生たちが民主主義を学ぶ機会にもなっていると感じています」

最後の数字は“71”。中高生が今年度にb-labで自主企画した数です。

「b-labはサークルが活発で、現在9つのサークルで約90人の中高生が活動しています。自分の“好き”をキーワードに、やってみたいことを形にできる場所というのがb-labの価値の1つです。

今後はb-labを飛び出し、中高生が地域でいろいろなことにチャレンジできるようサポートするなど、彼らの可能性を支える活動を広げていきたいと思っています」

好きを深掘りして人間関係や学びが広がる。

中高生&卒業生が語ったb-lab

鈴木氏と山本がb-labの過去・現在、そしてこれからを語った後は、実際にb-labを利用している中高生&卒業生たちが登場。『わたしにとっての文京区青少年プラザb-lab』と題し、それぞれの体験談とb-labに対する思いを発表しました。

報告会で発表してくれた中高生は、ゆうたいさん、れいなさん、めいめいさんの3人。卒業生はたくみさんとのりちゃん。

報告会で発表してくれた中高生は、ゆうたいさん、れいなさん、めいめいさんの3人。卒業生はたくみさんとのりちゃん。

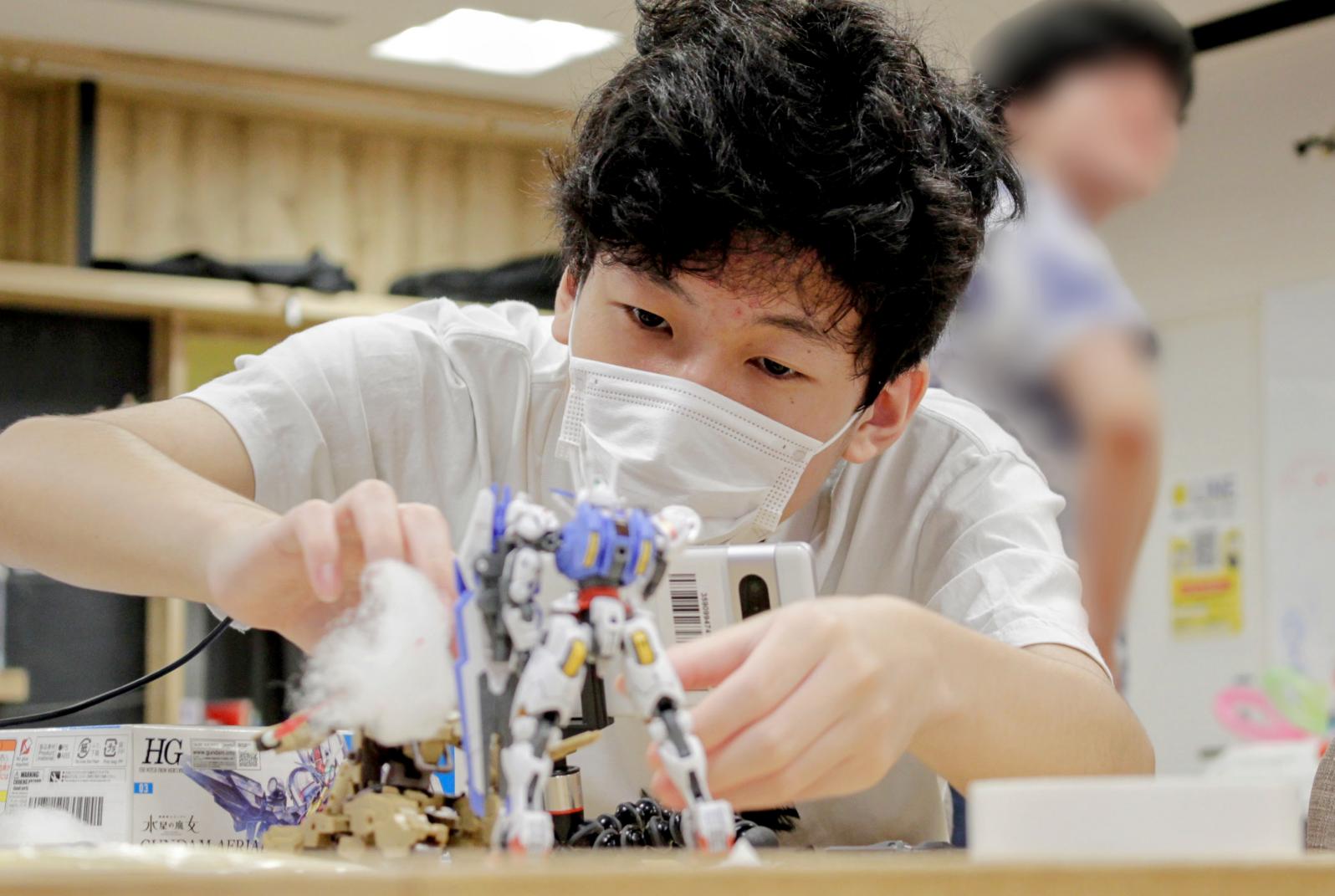

【ゆうたいさん・高校2年生】

「b-labには、ガンダム好きな中高生がいると聞いたことをきっかけに行くようになりました。その中高生とともに、“映画・アニメ同好会”を結成し、サークル長として活動しています。ガンダムのプラモデルを使ったコマ撮りの動画を自分たちだけで制作したり、自分が興味のある「戦争」というテーマでオリジナルの映画や演劇を創作・発表したりして、好きなことに目いっぱい打ち込んでいます。自分にとってb-labは主体的に活動できる場所です」

【めいめいさん・高校2年生】

「b-labのダンスサークルとウクレレサークルに入っています。中学校ではあまり友だちが多くなかったのですが、b-labに通い始めてたくさん友だちができました。私にとってb-labは第2の居場所です。b-labに来ると悩みもたくさん聞いてもらえるなど、やさしいスタッフさんたちがいつもいてくれて助かっています」

【れいなさん・高校3年生】

「年3回行われるフェスでダンスの発表をしたり、カメラチームとして写真撮影をしたりしています。学校では他学年の人との交流が少なく、関わる人が限られてしまいますが、b-labでは趣味が同じ人や、たまたま一緒にゲームをした人と気軽に仲良くなることができます。学年や学校を気にせずにたくさんの人と関わることができ、自然体の自分を出せるようになったと感じています」

【のりちゃん・2023年春にb-labを卒業した薬学部に通う大学2年生】

「現在はb-labでフロアキャスト(ボランティア)として活動しています。b-labに戻ってきた理由は、自分の居場所であったb-labを今度はボランティアとして支えたいと思ったことと、思春期を迎える中高生と関わることに挑戦したいと思ったから。まだぼんやりとしたイメージですが、数十年後には中高生の居場所となるような薬局をつくりたいと思っています」

【たくみさん・約4年間b-labを利用し、現在は大学を卒業して都内の私立大学病院に勤務】

「b-labの英会話イベントで、海外の方からジェスチャーで意思を伝える方法などを楽しく学び、英会話に物怖じしなくなりました。また、皆の前で1〜2時間のプレゼンテーションを行う“カタリ場・マナビ場”では、物事を多角的に見る重要性を知りました。これらは中高生だった僕にとって大きな刺激であり学びだったと感じていて、今、病院で働いている中でも役に立っています」

第一部の最後には、b-lab設立当時から応援していただいている文京区長・成澤廣修氏にご登壇いただき、b-labへの想いや新設予定の子どもの居場所について語っていただきました。

「これから新たな青少年プラザを、大塚地区につくる作業が始まります。でも、どんな場所にしていくかは中高生たちに自ら考えてもらいたい。大人のみなさんには温かい視線で中高生の活動を見守っていただければと思います。

b-labの中高生たちは一生懸命自分たちで考え、さまざまな活動に取り組んでいます。そういった彼らなりの活動や思いを、ぜひ信じていただきたいと思います」

交流、支援、地域づくり……

多くの可能性が偶然生まれる場所が「居場所」

第2部は、文教大学人間科学部准教授の青山鉄兵氏の基調講演。「“こどもの居場所づくり”を考えるポイント」についてお話しいただきました。

中高生の居場所が求められるようになった社会背景など、今後の居場所づくりの参考にもなる内容ばかり。なかでも『居場所となるための条件』は、私たちカタリバスタッフにとっても心に留めておきたい大切なポイントだと感じられるものでした。

【居場所となるための条件】

・物理的な空間だけでなく、人間関係や空気、安心感など目に見えないものも含む

・大人が勝手に居場所と決めるのではなく、中高生一人ひとりが居場所だと思えるかどうか

・居たい・行きたいと思える場所、やってみたいと思えることがある場所

・誰かといてもいいし、1人でいてもいい/何かしてもいいし、しなくてもいいが両立している

・誰かの居場所になることで、誰かの居場所でなくなる可能性があることも忘れずにいたい

→(結果として)体験や交流、社会参加の場になりうる

→(結果として)若者にとってのセーフティネットや支援のきっかけになりうる

→(結果として)大人にとっての居場所や地域づくりの拠点にもなりうる

「特に大事なのが、“結果として”の部分です。大人はこれを狙いたくなる。成長とか交流とかさせたくなるんです。でも、支援っぽさを出したり成長を期待することには、良い面もあれば悪い面もあります。これが前面に出ると子どもたちにとって居心地が悪くなるなど、居場所が居場所ではなくなってしまうこともあります。

あくまでも結果として、偶然こういうこと(“結果として”の部分)がたくさん生まれる可能性の詰まった場所。それでいて何でもない普通の場所であるということが大事です。だからこそ、居場所がどうあるべきかを大人が規定するのではなく、子どもや若者の声を聞いて一緒につくっていくってことがすごく重要だと、改めて思うのです」

最後は、青山准教授と中高生&卒業生がステージに上がり、来場者からの質問に答えるコーナー。質問の1つに「発表した生徒さんたちは元気で活発な印象ですが、b-labに来る人の中には普通の生活が難しい中高生もいますか?」という質問がありました。これは、b-labによく寄せられる質問の1つでもあります。

それに答えてくれたのは、卒業生ののりちゃんでした。

「私がb-labを利用していた高3のときに中1だった男の子は、b-labに来ても誰とも話さず、いつも1人でゲームをしていました。でも、2年たってボランティアとして戻ったら、その彼が自分でイベントを開き、みんなと笑顔で話ていて本当に驚きました。b-labは、中高生が成長できる場でもあるということを実感した出来事でした」

また、「学校とb-labの違いは?」という質問には、めいめいさんとれいなさんが

「学校は毎日同じ友達に会える場所。b-labは新しい出会いがある場所で、1回1回の出会いを大切にしようと思える場所」と明確に説明してくれました。

今回の報告会を通じて、改めてb-labが中高生はもちろん、文京区の多くの方々に支えられて歩んできたことを実感しました。これからも、中高生にとってより心地よい居場所であり続けるように、私たちカタリバも模索し続けていきたいと思います。

■文京区青少年プラザ「b-lab」SNS

Instagram:https://www.instagram.com/blab_tokyo/

X(旧Twitter):https://x.com/blab_tokyo

関連記事

・なんでも挑戦できる中高生の秘密基地 文京区青少年プラザb-lab(ビーラボ)

・偏差値には現れない“その子の力”が発揮される子どもの居場所「ひみりべ。」ってどんな場所?

かきの木のりみ 編集者/ライター

東京都出身。日本大学芸術学部文芸学科卒業後、編集プロダクション3社にて各種紙媒体の編集を担当。風讃社にて育児雑誌「ひよこクラブ」の副編集長を4年間担当後、ベネッセコーポレーションにてWebタイアップや通販サイトなどの企画、制作、運営に携わる。2011年より独立。

このライターが書いた記事をもっと読む