「未来を諦めない気持ちが、学びや挑戦の土台になる」QuizKnock・伊沢拓司/カタリバ応援者インタビュー #03

Interview

Interview

伊沢 拓司 Takushi Izawa QuizKnock

1994年生まれ。東京大学経済学部卒業。『高校生クイズ』で史上初の個人2連覇を達成。

2016年に知的エンタメ集団・QuizKnockを立ち上げ、現在YouTubeチャンネルは登録者数250万人を突破。2019年に株式会社QuizKnockを設立し、CEOに就任。

これまで『東大王』『冒険少年』など多くのテレビ番組に出演してきたほか、全国の学校を無償で訪問するプロジェクト「QK GO」は47都道府県訪問を達成するなど、幅広く活動中。

カタリバでは、さまざまな分野で活躍する方々に「応援者」として子どもたちを支援していただいています。2025年7月には、クイズプレーヤーでQuizKnockの伊沢拓司さんが、カタリバが運営する10代の居場所「文京区青少年プラザb-lab(ビーラボ)」のスペシャルサポーターに就任しました。

b-labスペシャルサポーターとは、各分野の第一線で活躍する著名人などがb-labでのイベントや講演を通じて、自身の経験や知識をもとに、中高生の夢や将来を後押ししてくれる制度です。

クイズを軸に多様な教育活動を展開してきた伊沢さんは、なぜカタリバと歩むことを決めたのでしょうか。そして、子どもたちや社会にどんな未来を描いているのでしょうか。伊沢さんの想いを伺いました。

「負けず嫌い」から始まった学びと

支えてくれた「もう1つの居場所」

ーこれまで『高校生クイズ』や『東大王』などの番組で圧倒的な強さを見せてきた伊沢さんですが、意外にも小さい頃は「ひらがなが書けず悔し泣き」をした経験があったそうですね?

そうなんです。小学校1年生の入学早々、クラスメートはほぼ全員ひらがなが書けて、僕だけ書けなかったことに衝撃を受けました。その頃から僕の原点には「負けず嫌い」の感覚があって、できないことを受け入れたくない、負けたくないという思いが強くありました。

だから、目の前の目標に全力で向かっていく。そのスタイルの積み重ねが、今の自分につながっていると感じています。

クイズって「目の前の1問」に集中する競技で、間違えてもすぐ次の問題に挑めるでしょう?それが僕の気質に合っていましたし、知識を積み重ねて競う点も自分に向いている競技だと思います。

ー伊沢さん率いるQuizKnockでは、2019年から知ることや学ぶことの楽しさを伝える学校訪問プロジェクト「QK GO」を行っています。どのようなことをされているのでしょう?

クイズや教育をテーマにワークショップや講演などをしています。面白くて学びにつながる体験を届けたいんですが、「伊沢拓司が来た」だけで終わりにはしたくないんです。

多くの子どもたちと触れ合う中で、1人だけでもインパクトを与えて人生を動かせたらいいなと思っています。

なので、講演では僕が一方的にしゃべる時間は減らし、僕からの問いかけをベースに彼らが考え、話す時間を必ず取ります。「自分はどうだろう」と見つめ直すきっかけをつくり、自分でも、他人からも「普段と違う一面」が見えてくるような場をつくりたいんです。

たとえば、先生方から「あの子は活発すぎて困る」と言われている子も、実際には人間関係の中でその役割を担っているだけということがあります。そういう子たちが、講演会となると大変頼りになったりする、雰囲気をつくってくれるんです。

逆に、まじめな子がミーハーぶりを出していたり、目立たない子が思慮に富んだ質問をしてきたりと、「こんなことができるんだ!?」と周りの見方が変わることもあります。

1回きりの登壇でできることには限りがあって、でも僕が行くということは普段の学校生活にはないパワーももっている。そのパワーを最大化するならどのような内容にするべきかを考えた結果、秩序が乱れて新しい関係性が生まれるという学びがマッチするかなと考えています。

ー伊沢さんご自身は、どのような中高生時代を送っていたのでしょう?

学校生活はとても充実していました。ただ、中高一貫校に進んだので、6年間は固定された人間関係の中で過ごすことになり、新しいチャレンジがしづらいと感じることもありました。学校という場の性質上、仕方のないことではあるんですけど。

でもその一方で、社会人のクイズサークルに参加していたので、そこが自分にとっての「もう一つの社会」になっていたと、今振り返ると思います。

学校以外の場所では違う自分を見せられるし、新しいことにも挑戦できる。そういう居場所があったからこそ、自分も思い切ってチャレンジできたと思います。

学校や組織の中では、人間関係ってどうしても固定されてしまいますよね。だからこそ、「居場所がいくつかある」ってすごく意味がある。そう強く感じています。

b-labやマイプロジェクトで目の当たりにした

「挑戦する10代」と伴走者の姿

ー今年7月、カタリバが運営する10代の居場所「文京区青少年プラザb-lab(ビーラボ)」(以下、b-lab)のスペシャルサポーターに就任いただきました。最初にカタリバのことを知ったきっかけは?

最初にカタリバのことを聞いたのは、ある起業家の方からでした。そこから接点ができて、2023年よりカタリバの「全国高校生マイプロジェクトアワード全国Summit」(以下、全国Summit)のサポーターを務めさせていただいています。

ー「全国高校生マイプロジェクトアワード全国Summit」にどのような印象をもちましたか?

高校生たちの発表を見ていると、シンプルに「聞いていられる」。試行錯誤のサクセスストーリーとしても研究そのものとしてもユニークで、僕自身も多くを学ばせてもらっています。

僕の高校時代には到底できなかったことをやっている子たちが全国Summitに集まってくるので、毎回「襟を正さなきゃ」と思わされるイベントですね。

テーマはさまざまですが、どんな挑戦であっても「マイプロジェクト」という名前の通り、大事なのは参加者自身の学び。それに応えるべく、僕自身も真剣に、ときに厳しく審査しコメントしています。

10代の彼らに一番期待したいのは「没頭すること」です。入試のためとか、先生に言われたからでもいいんですけど、「知りたいからやる」という没頭はやっぱり強く、他のモチベーションに比べるとブレづらい。

発表の審査で見るのはもちろん探究の内容がメインですけど、良い研究の背景には「知りたいから」の没頭があることが多いと思っています。

入口は先生の評価とか入試とか、そういうものでも全然いい。その中で学びに出会い、楽しめるようになったらいいんです、きっかけは。

ただ、探究のはじめから終わりまで評価が目的化していると、ムダが減り、手数が減り、思案が減るような気がしています。ベスト6に残ってくるようなチームはその点、かなり無茶をしていて、その無茶からも学んでいる。

没頭することで、そうしたムダや無茶も可能になってくるのかなと。守られた環境下で、生活を賭ける必要のない探究が行える高校生にこそ、そうしたことを求めたいなと思っています。

ーその後、b-labを訪れてくださったのですよね。

b-labにクイズサークルがあるということで、声をかけていただきました。学校以外でクイズ研究部のような活動をやっているのは珍しいので、クイズ史研究家としても、いちプレーヤーとしても、ぜひ見に行きたいなと。

もちろん、全国Summitで高校生が挑戦する姿を間近で見て、ここには自分の知らない学び方があるのかもと思えたことも、b-labに関わる大きな動機の1つになりました。

b-labでは中高生と一緒にクイズで対決しました。最初は慣れた子が中心に挑戦していたけれど、だんだんと他の子たちも前に出てくるんです。「できるかも」が生まれる瞬間を見られたのがうれしかったですね。

b-labは中高生にとって「普段と違う自分を出せる場所」であり、「普段は出会えない人と出会える場所」だと感じます。しかもそれが強制ではなく、ちょうどいい距離感で成り立っている。居場所であり、異界であり、逃げ場としても機能はするのかなと。

「いつ来ても、いつ帰ってもいい」というルールも素敵です。友だち同士で過ごしている子もいれば、新しい仲間に飛び込んでいく子もいる。そのバランスが絶妙だと感じています。

ーb-labのような「サードプレイス」について、伊沢さんはどのように見ていらっしゃいますか?

子どもたちの中にありながら、まだライトが当たっていない部分に、別の角度からライトを当ててあげることができるのが、サードプレイスの良さだと思います。

特に、社会の支援対象ではない、「普通」にカテゴライズされる子どもたちは、しかしながら「普通」の日常を送っているわけではなくて、それぞれの中にアップダウンがあり、ときに大きなアップのきっかけがあったり、ときに激しいダウンの中で不可逆なダメージを負うこともあります。

そのわずかな変化をつかまえて、飛躍のきっかけにしたり、緊急的な対処をしたりということも教育の役割なはずです。子どもの力ではどうにもならない最後の一歩を、適切なタイミングで提供できることが理想です。

日常の中のきっかけを、よりつぶさに、もしくは程よく遠い距離から見つめられる場所としてb-labという場所があるのであれば、それはとても価値があることだと思います。

ーb-labや全国Summitを通して、カタリバにどのような魅力、強みを感じますか?

カタリバは「丁寧な伴走者」だと感じます。たとえばマイプロ全国Summitでは、代表発表に進めなかった子たちが企業の方と話してプロジェクトをアップデートできたり、メンターがしっかりついたりする仕組みがあります。

b-labでも全国Summitでも、常に「中高生」が主語になっているのを感じますし、伴走方法も常にアップデートされているのを実感しています。

止まらずに、一緒に走り続けている。その姿勢に触れると、僕自身も「応援したい」「一緒にやりたい」と自然に思えるし、同時に「もっと頑張らなければ」と背中を押されるんですね。

「もう少しやってみようかな」と思えるきっかけを

皆とつくっていきたい

ー今後、カタリバのサポートを通じて、どのような社会を目指していきたいと考えていますか?

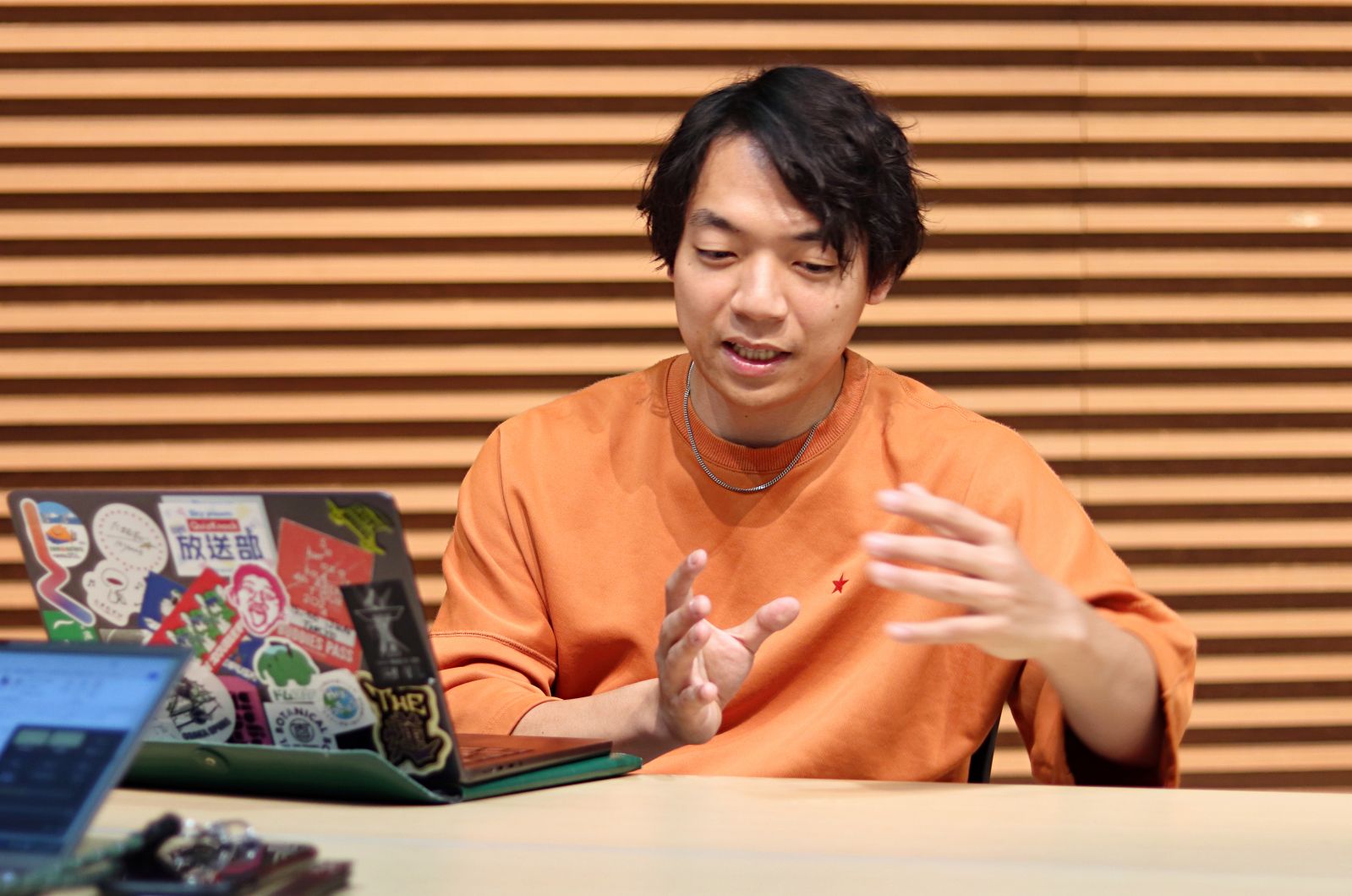

最近は、とにかくスピードが求められすぎていると感じます。

知識というのは本来、即興性を必要要件としないものです。大学の教授であっても、自分の専門分野のことを語るときには、資料を読み込み、時間をかけて自論を構築していく。本やPCといった外部ストレージがあるんだから、別に頭の中にすべてがある必要はないわけです。

まあ、そうした読み込みの繰り返しの中で、知識は頭にストックされてはいくんですが。

けれど今は、人々が急かされているから、生放送などがメディアにおける議論の中心になっているから……さまざまな理由で、その場ですぐ出てくることが「頭の良さ」みたいになっちゃってもいるわけです。

それはそれでスゴいんですけど、そのスゴさがスゴいんじゃないぞ、というか。そうした流れはAI技術の進展により一層加速していく可能性があり、いよいよ丁寧なファクトの積み上げみたいなものは、その場の面白さや発言の鮮烈さに敗れてしまう場面が増えてくるように思っています。

だからこそ、遅くあるべきものは遅くていいんだと思います。粘って考える、自分のこだわりに立ち返る、周りに流されずに突き詰める――そういうペースを保てる社会であってほしい。

そういう作り方をした「知」にスポットライトを当てていきたい。僕もそういう形でスローな社会に貢献できればと思っています。

ーその中で、中高生たちにはどういうことを伝えていきたいですか?

QuizKnockの活動も、僕自身がメディアを通して発信することも、b-labや全国Summitも、すべては子どもたちに「学びの先には面白いものがあるかもしれない」「ちょっと考えてみようかな」と思ってもらうきっかけでありたくてやっていることです。

内側から湧き上がるエネルギーは無限の可能性がありますが、「環境からの刺激」も大切です。身近にワクワクする出来事や憧れの存在がいるだけで、「もう少しやってみようかな」と思える。そんなきっかけを、僕らがつくっていけたらと思っています。

ースペシャルサポーターとして、最後にメッセージをお願いします。

まずは、今取り組んでいるb-labでのサポートをしっかりやり遂げたいと思っています。今年掲げたテーマは「未来を諦めない」。「決めつけない」と言い換えることもできるかもしれません。

これを、僕ひとりのテーマではなく、b-labでの講演を通して10代のみなさんと一緒に考えていきたい。

うまくいかないことがあっても途中で投げ出さず、粘り強く考え抜く。時代の速度に流されず、もう少し粘り強く思考してみる。その力は、これからどんな挑戦をするにしても土台になると信じています。

活動できる人数には限りがありますが、それでも「諦めない」という言葉を共有するだけで意味があるはず。ふと流されそうになったときに思い出してくれたらうれしいです。

そしてこの想いは、子どもたちを取り巻く大人にとっても同じです。僕ひとりではできないからこそ、カタリバのみなさんをはじめ、現場で伴走する多くの大人と手を取り合いながら、「諦めない」教育を一緒に育てていきたいですね。

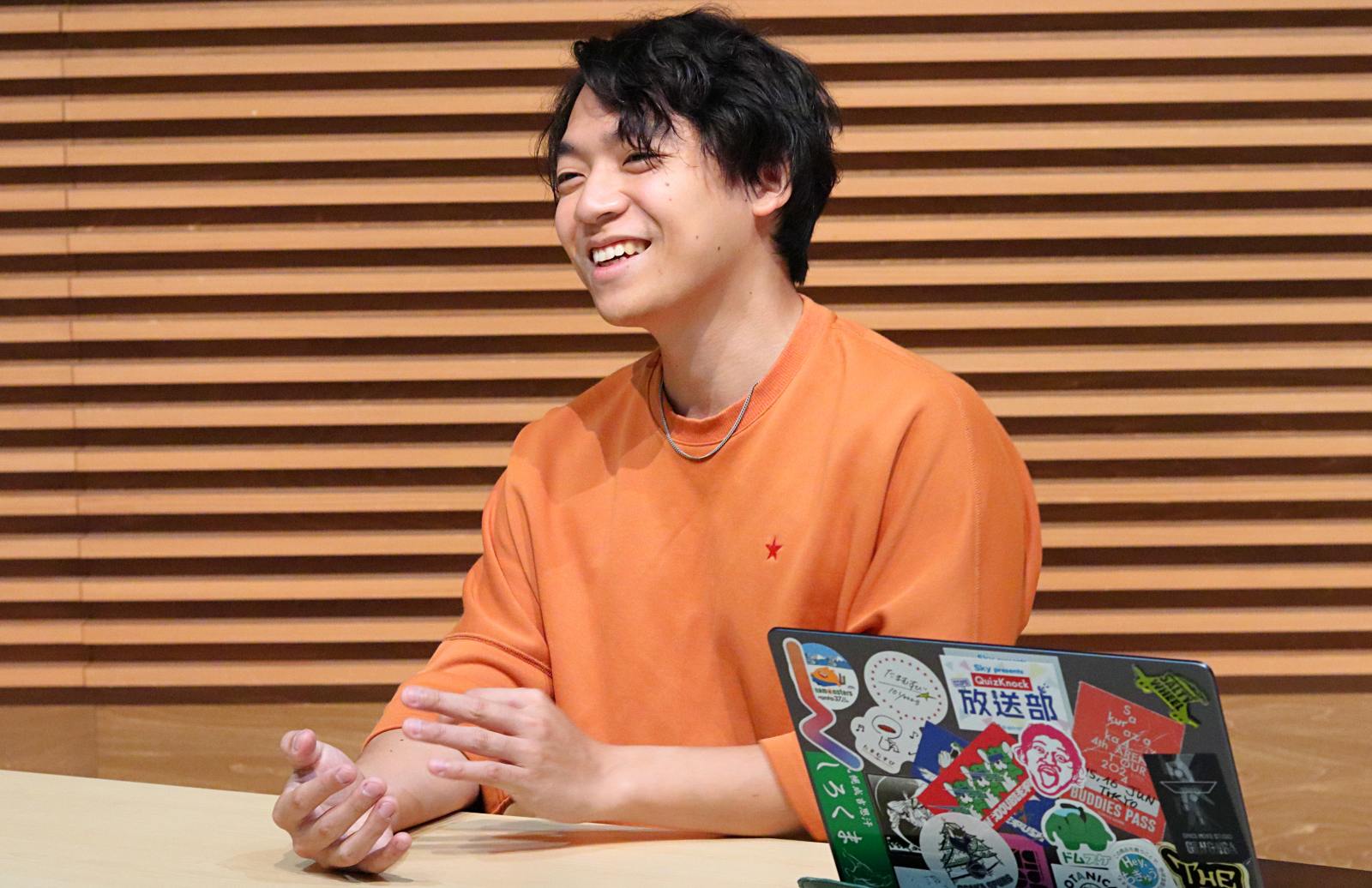

今回の取材は、伊沢さんが何度も足を運んでいるというb-labにて行われました。

「クイズは1問ごとの勝負。得意分野の問題なら、中高生でも僕に勝つチャンスは全然ありますからね」と大きな笑顔で語ってくれた伊沢さん。無類の負けず嫌いでありながら、中高生と同じ目線で勝負を楽しみ、学びの可能性を広げようとする姿勢が印象的でした。

関連記事

・カタリバ応援者インタビュー#01/「夢中になれるものが見つかれば、仲間はできる」スポーツクライミング五輪日本代表・原田海

・カタリバ応援者インタビュー#02/「お腹いっぱいのご飯で、心も体も元気に成長してほしい」プロ野球読売ジャイアンツ・丸佳浩

佐々木 正孝 ライター

秋田県出身。児童マンガ誌などでライターとして活動を開始し、学年誌で取材、マンガ原作を手がける。2012年に編集プロダクションのキッズファクトリーを設立。サステナビリティ経営やネイチャーポジティブ、リジェネラティブについて取材・執筆を続けている。

このライターが書いた記事をもっと読む