カタリバの約10年のノウハウを糧に生まれた「探究スタートアップラボ」とは?

Report

Report

高校で総合的な探究の時間が必修化して、2025年の春で丸3年が経ちます。探究学習が活発な学校が出てきている一方で、探究学習の推進に課題を感じている先生が少なくないという実情があります。

そんな先生方の声に応えるべく、カタリバでは2024年度に「探究スタートアップラボ」を始動。参加校を全国から募集し、13校の先生方を対象に3回にわたってワークショップ形式の研修を行いました。また同様の研修を、福島県教育委員会と連携して県内7校の高校にも実施。今回の記事では、全国から集まった13校に実施した研修の様子についてご紹介します。

探究推進の“コアチーム”で

自校のカリキュラムを考える場

「探究スタートアップラボ」が立ち上がった経緯・背景について、本プロジェクトを担当するカタリバ・横山和毅は次のように語ります。

横山:総合的な探究の時間(以下、探究)は、学習指導要領で大枠は定められているものの、教科書も単元もありません。自由度が高いぶん、カリキュラムづくりには大変な労力がかかります。そうしたなか、多くの学校では、探究に関心や意欲のある一部の先生が支えているのが実情で、校内の他の先生を巻き込みきれず孤立してしまうケースも見受けられます。カタリバが行う事例共有の場などでも、参加した先生方から「とても感銘を受けた」「勉強になった」という声が多く聞かれる一方で、「でも、うち(の学校)では(実践は)難しいと思う」と肩を落とされる姿も見てきました。そこで、先生が探究を探究する場として、探究スタートアップラボを立ち上げました。

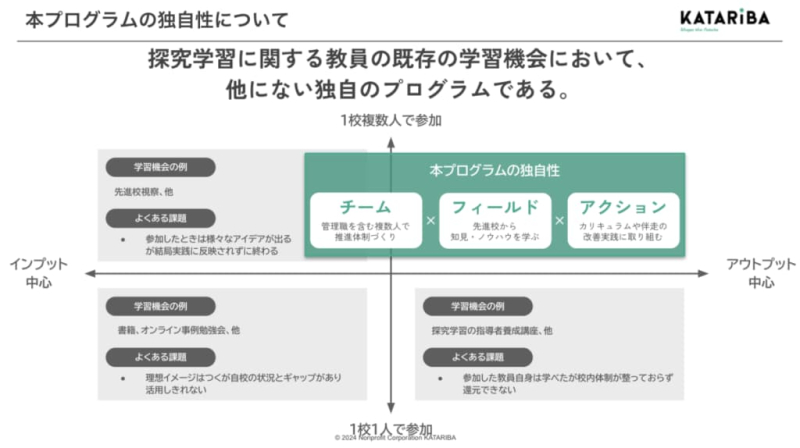

探究スタートアップラボでは、「チームで学ぶ」「実践的に学ぶ」の2つを主軸にしています。それぞれの意図について、横山はこう続けます。

横山:探究を推進するためには、孤軍奮闘ではなく、一緒に進めていく仲間が必要です。私自身、福島県立ふたば未来学園高校で探究に携わってきましたが、同校で探究が推進されている背景には、コアチームの存在があります。ラボでの学びを持ち帰り探究を学校全体の取り組みにしていくためにも、今回は、「各校、管理職を含む教員3名のチームでエントリー」することを参加条件にしました。また、インプットだけでなく、「自校の探究カリキュラムをつくる」というアクションにつながる実践的な学びの場づくりを意識しました。

自校で育てたい資質・能力や

学びのあり方から掘り下げる

夏のオンライン交流会を経て、探究スタートアップラボの第1回の研修は、10月8日に福島県のふたば未来学園高校で実施されました。

横山:第1回は、探究の授業の見学、質疑応答、ふたば未来学園の先生との交流ののち、各校のチームでカードゲームを使ったワークショップを行いました。そこで考え話し合ってもらったのが、「自校で育てたい資質・能力」や「学びのあり方」、つまり、「自校の生徒にどうなってほしいか・どう学んでほしいか」ということです。なぜなら、これを明確にすることが、カリキュラム・マネジメントの一丁目一番地だから。学校として何を大切にするのか、チームで対話をして合意形成することで、各校の探究の上位目標を定めていきました。また、自分たちの現在地を知るために、カリキュラム・マネジメントのセルフチェックシート(25項目)を使い、現状ではどこが足りていないのか、今後どのような議論が必要かを洗い出す作業も行いました。

探究スタートアップラボの集合研修は年3回ですが、研修の合間には学校ごとにオンライン相談会を行い、カタリバのスタッフが伴走します。個別の相談会を経て、第2回の研修は11月23日に東京で実施しました。

横山:第2回は、3年間の探究のカリキュラムコンセプトをポンチ絵(概念図)としてまとめることをゴールに定めました。こちらで用意したフォーマットに書き込む形式で、自校ならではの学びのあり方や地域の教育資源、3年間の学びを通して育てたい資質・能力などについてチームで深めていきました。このフォーマットのほか、アクションプランを整理するためのガントチャート(計画表)なども使ったのですが、先生方からは「枠組があることで思考が整理され、話し合いがとてもスムーズにできた」という声をたくさんいただきました。第2回の最後には、数校ずつグループになって中間発表を行い、カタリバのスタッフも入りながら、お互いにフィードバックを行いました。3月実施の第3回に向けて、具体的なアクションプランに落とし込むことを宿題としています。

なお、第3回は、取材後の3月29日に行われました。カタリバが開催する「マイプロジェクトアワード全国Summit」と同日開催で、生徒の発表の見学や他校の先生との交流タイムを経て、各校が半年をかけて検討してきた自校の探究カリキュラムやアクションプランについて発表しました。

探究を通して生徒の自己肯定感を

高めたい…ゼロからのスタート

千葉県立松戸向陽高校は、教頭先生と探究推進のコアチームの先生3名(進路指導部長の毛内遼先生、教務部主任の江口祐樹先生、教員1年目(2024年度)で2年生の副担任を務める林歩実先生)で、探究スタートアップラボに参加。参加前はそれぞれの立場で、「総合的な探究の時間がほぼ機能していないことに危機感をもっていた」と振り返ります。

林先生:本校は進路多様校です。自分らしく力を発揮する場が少なく、自己表現力や自己肯定感が低い生徒が多いことが気になっていました。探究を通して自分自身に向き合いテーマを深めることが生徒の力になり、自信につながるのではないか。本校のような学校こそ、探究に取り組むべきではないか。そう考え、探究スタートアップラボへの参加を毛内先生に提案しました。

林先生(右)

林先生(右)

同様の課題感をもっていた毛内先生と、前任校でも探究の推進を試みたものの断念せざるを得ない経験をしていた江口先生の3名で探究スタートアップラボに参加することを管理職に提案。「教頭先生の理解と後押しがあったのも大きかった」と3名は振り返ります。

江口先生:探究スタートアップラボに参加する前に、3人で目線合わせをしました。毛内先生や私は、一つの取り組みを校内全体に波及させる大変さを経験してきたので、「林先生が描く理想通りにはいかないかもしれないけど、小さなことでも簡単なことでもいいから、とりあえずやってみよう」という話をしました。

毛内先生(左)と江口先生(右)

毛内先生(左)と江口先生(右)

「これならうちの生徒もできる」。

勇気づけられた福島での研修

第1回、第2回の研修に参加して印象的だったことをそれぞれに伺いました。

江口先生:ふたば未来学園高校を訪れた際に、ある3年生の生徒が翌日のポスター発表の準備をしていました。一生懸命に取り組む姿からは、なんとか明日までに仕上げようという責任感や、自分の課題だから自分でやるんだという気概が滲み出ていて。こんな風に主体的に物事に取り組む経験ができる高校生活は特別なものになるだろうし、うちの生徒に探究を通してそんな体験をさせてあげられると思うと、すごくワクワクした気持ちになりました。

毛内先生:千葉県内で探究に取り組んでいるのは進学校が中心なので、正直なところ、うちの学校では無理かもしれないと思っていました。ところが、ふたば未来学園高校で実際の授業を見るなかで、「これはうちもいけるぞ」と、うちの生徒が取り組む姿がイメージできたんです。2年生の中間発表のテーマ一覧を見ると、難しそうなテーマもあったものの、「散歩」など身近なものもあって。勇気づけられて、福島から帰ってきました。

林先生:私は、チームで話し合いをしているときに、毛内先生と江口先生がものすごく真剣で熱くなってくれていることがたまらなくうれしかったです。二人とも、福島から帰って「楽しかった!」と。また、第2回の研修では他校の先生と話す機会もあり、お互いの指導計画に刺激を受け合って熱量がどんどん上がっていく感じが、とても印象に残っています。

「ちょこプロ」を通して

「伴走」の難しさを実感

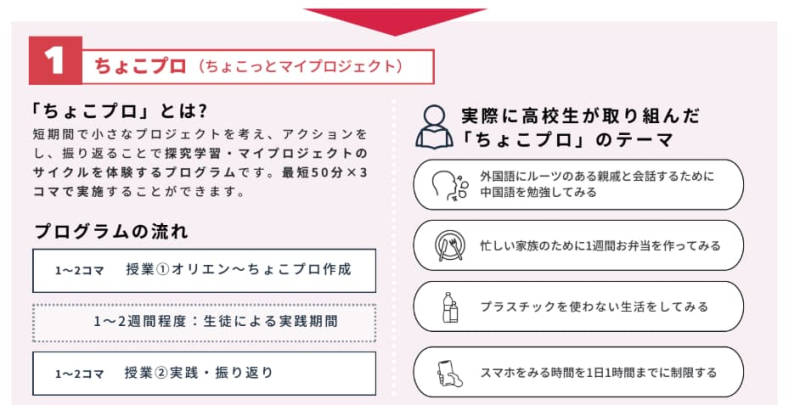

そして、松戸向陽高校では、早くもアクションが起きています。2学期には3年生が、3学期には2年生が、カタリバが提供するプログラム「ちょこプロ(※)」に取り組みました。また、探究への理解や浸透を促すべく、校内での教員研修も2回行いました。

※ちょこプロ…短期間で小さなプロジェクトを考え、アクションをし、振り返ることで探究学習のサイクルを体験するプログラム。

※ちょこプロ…短期間で小さなプロジェクトを考え、アクションをし、振り返ることで探究学習のサイクルを体験するプログラム。

毛内先生:手探りで「ちょこプロ」をやってみて、「伴走」とはこういうことかと、その難しさを実感しました。自分自身も含めて教員が生徒に伴走するシーンはこれまでほとんどなかったので、「いかに伴走するか」は来年度の重要な課題となるだろうと感じています。

林先生:2回目の校内研修は、探究スタートアップラボで自分たちが経験したようなスタイルで実施しました。この学校で生徒に経験させたいこと、自分が教員としてやりたいことを自由に出してもらい、それをもとに年間の指導計画案を作成していったのですが、先生たちがとても楽しそうに取り組んでいたのが印象的でした。学年を越えたつながりを作りたい、人前で発表する経験をさせたい、いろんな人と触れさせたいなど、探究に絡められそうなアイデアもたくさんあり、来年度のカリキュラムにも活かしたいと考えています。

江口先生:教員同士でこうした対話をする機会がなかったので、お互いの思いを共有・共感してみんながワクワクした気持ちになれる、とても有意義な時間になりました。身につけてほしい資質・能力を掘り下げるなかで「向学・自立・共生」という本校の校訓をあらためて意味づけられたことも、大きかったと思います。

探究スタートアップラボでの学びが、

アクションや変化につながる

松戸向陽高校では、2025年度から新たな3ヵ年計画をもとに、総合的な探究の時間をスタートします。初年度については、1・2年生は、自己理解・他者理解や社会を知ることを通して探究のベースを培います。また、3年生は、1学期は先生の先導のもと、2学期以降は自分でテーマを設定して、個人探究に取り組む予定です。

また、探究スタートアップラボは、2025年度も実施する計画です。10校ほどを募集予定で、2024年度の参加校のリエントリー枠も検討中です。

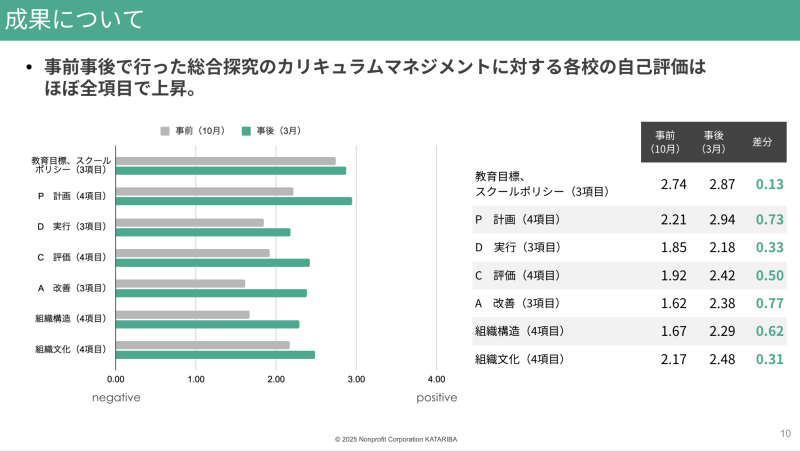

横山:今回、実施して強く感じたのが、こうしたプログラムへのニーズの高さです。想定していた以上に反響があり、裏を返せばそれだけ課題を感じている学校があるということです。参加校からは、研修に参加したことで何らかの変化があったという報告をいただいています。研修でやったワークショップを校内でもやってみた、校内で対話をする場を設けた、探究委員会を校務分掌として立ち上げた、長期欠席傾向だった生徒が探究をきっかけに学校に来るようになった……など実際のアクションや変化につながっていることを大変うれしく思っています。また、参加校から取得した事前事後アンケートでは、自校の総合的な探究の時間のカリキュラムマネジメントに対する自己評価が高まっている傾向が見られています。

横山:一方、探究スタートアップラボの受け入れ校数には限界があります。必要としている学校に機会を届けるためにも、今後は、都道府県の教育委員会や教員養成系の大学との連携なども視野に入れて検討したいと考えています。

「2025年度 探究スタートアップラボ」参加校エントリーを受付中

本記事で紹介した「探究スタートアップラボ」の、2025年度参加校のエントリー受付を開始しました。

今年度は10校程度の採択を予定しています。

詳細に関するオンライン説明会を予定していますので、ご関心のある高校の先生は以下よりお申し込みください。

■オンライン説明会

<日程>

・5月27日(火)19:00~20:00

・6月 2日(月)19:00~20:00

<お申込みフォーム>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8N_xll6jYQfA_xA6sWM6TfucN8hY2VYoTLcbN8Oza-y4kCw/viewform

※いずれかご都合のよい日程へご参加ください。2024年度研修参加校による実践事例の発表内容が日程によって異なるため、両日に参加いただくことも可能です。

ご都合がつかない場合は、アーカイブ視聴も可能です。アーカイブ視聴を希望の場合も、上記のフォームよりお申し込みください。

※探究スタートアップラボのエントリーにあたっては、説明会参加またはアーカイブ動画視聴を必須としています。

■2025年度 探究スタートアップラボ研修内容(予定)

説明会で詳細をお伝えします。

<第1回>

・テーマ:先進校フィールドワーク・伴⾛⼒強化研修

・日程:2025年9⽉2⽇(⽕)もしくは9⽉16⽇(⽕) ※どちらかの日程に参加

・場所:福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校

<第2回>

・テーマ:カリキュラム開発研修・校内議論作戦会議

・日程:2025年11⽉8⽇(土)

・場所:桜美林大学(新宿キャンパス)

<第3回>

・テーマ:振り返り発表会・マイプロジェクトアワード全国Summit⾒学

・日程:2026年3⽉下旬

・場所:都内

関連記事

・“同じ学校だけど遠くにいる同級生”と学ぶ。複数校舎を持つ学校にオンライン探究プログラムがもたらしたものとは?

・すべての子が「ここにいていい」と思えるように。大学卒業後も教育課題を探究し続けていく[マイプロ高校生のいま]

笹原 風花 ライター・編集者

ライター・編集者。奈良県出身、東京在住。第2の故郷はオランダ・ライデン。高校生向けの大学受験情報誌の編集部に4年間勤めたのち、制作会社勤務を経て2014年に独立。取材・執筆分野は教育や学びを中心に多岐にわたり、企業の社内報や広告制作などにも携わる。

このライターが書いた記事をもっと読む