子どもと地域がつながるハブに! 官民連携で挑む“10代の居場所づくり”の最前線

Report

Report

2023年12月にこども家庭庁が「こどもの居場所づくりに関する指針(*1)」を策定し、全国各地で、10代の居場所づくりを模索する自治体が増えています。背景にあるのは、子どもや若者たちの社会的孤立という社会課題です。

カタリバでは、2021年に10代の居場所を広める「ユースセンター起業塾」の運営を開始し、民間団体や自治体に対して居場所の立ち上げを支援してきました。今後もさらに多くの自治体との連携を進めていく予定です。

こうした背景を踏まえて、2025年4月にオンラインイベント「10代の居場所EXPO」を開催。2025年4月23日に開催した第2弾「10代の居場所はどうつくる? ― 官民連携で挑むユースセンターの最前線」では、3つの自治体の担当者をゲストに、10代の居場所づくりの実例を振り返りました。

*1:こどもの居場所づくりに関する指針 こども家庭庁

*2:こどもの居場所づくりに関する調査研究 報告書概要 こども家庭庁

10代の居場所を、どうつくる?

3自治体の事例から考える

思春期とも重なる10代を、カタリバでは「『可能性』を秘めた存在であると同時に『揺らぎ』を抱える存在でもある」と考えています。その時期の出会いや経験によって将来が大きく影響されうる子どもたちに、自治体ではどのような居場所を提供できるのでしょうか?

「10代の居場所EXPO」第2弾「10代の居場所はどうつくる? ― 官民連携で挑むユースセンターの最前線」では、カタリバが連携している新潟県妙高市と千葉県柏市、独自に居場所事業を展開してきた愛媛県宇和島市の実例を紹介。10代の居場所の立ち上げの背景や課題、よりよい居場所づくりの工夫などについて考えました。

市内3ヶ所に同時開設。

高校卒業後もつながることを目指して

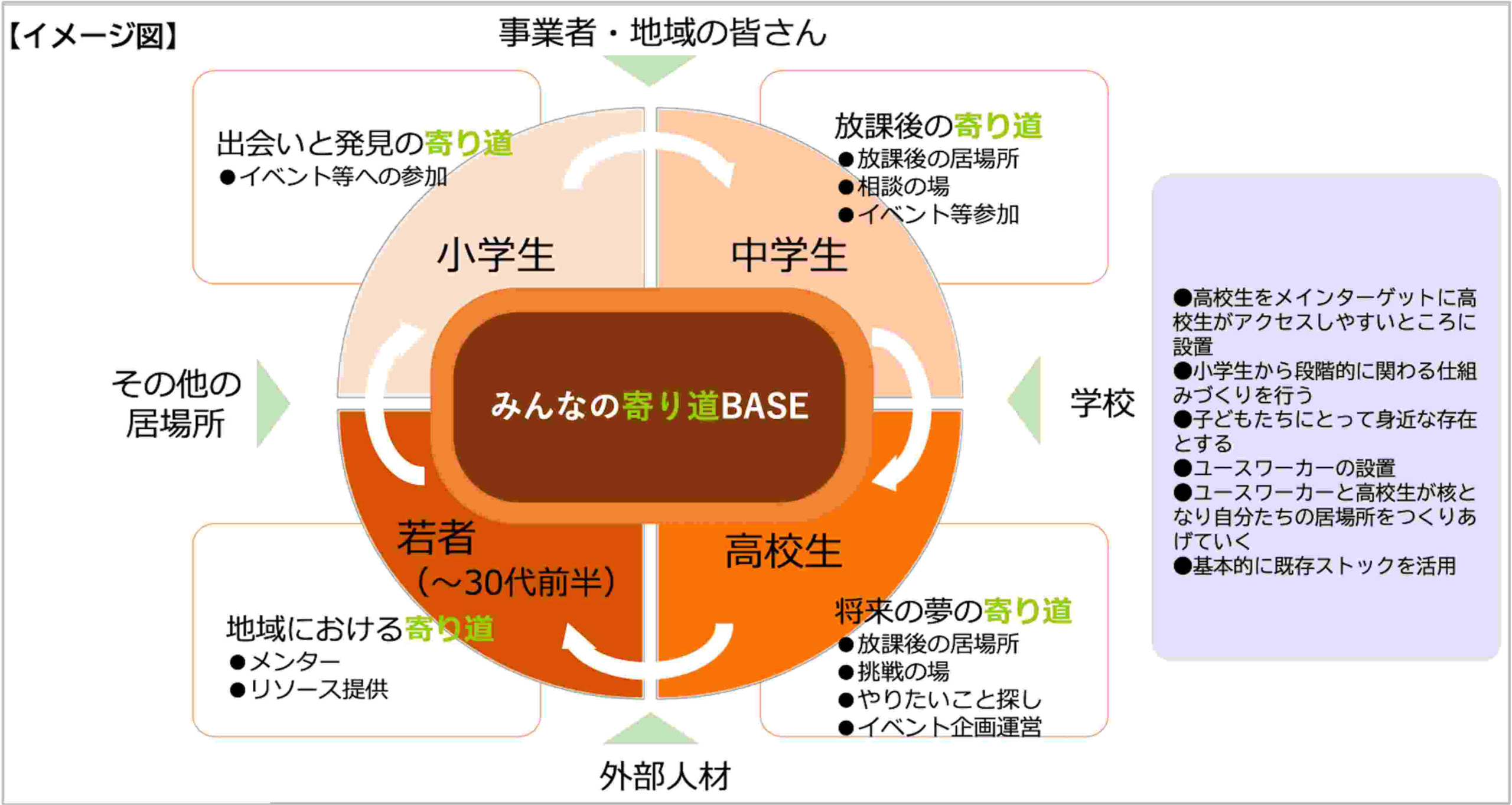

最初に登壇したのは、新潟県妙高市企画政策課の吉田涼氏です。新潟県妙高市は今年度、高校生を中心とした若者のサードプレイス「妙高みんなの寄り道BASE」の開設を控えています。

新潟県妙高市が開設予定の10代の居場所「妙高みんなの寄り道BASE」イメージ図

新潟県妙高市が開設予定の10代の居場所「妙高みんなの寄り道BASE」イメージ図

「妙高市では、若年層の進学・就職による転出超過が大きな課題となっています。中学生以上の若年層に対する行政サービスがほぼなく、市民からも『若者に目が向けられていない』『若者が活躍するチャンスや場がない』といった声が届いていました」(吉田氏)

そこで、2024年5月に若手職員によるチームを結成し、高校生を中心とした若者が地域とつながりながら健やかに自立心を育めるサードプレイスの設置事業を計画。地域への愛着心を育て、地元定着やふるさと回帰につなげる狙いもありました。

「予定しているのは、市内唯一の高校がある地域での3ヶ所同時開設です。専用の施設を新設するのではなく、若者がよく集まる既存の施設や、これからできる施設で若者が集まって来るであろう施設に、サードプレイスの機能を持つ場所をつくります」(吉田氏)

2024年10月からは、えちごトキめき鉄道新井駅にある学生専用自習室「Studyオアシス」でのトライアルを開始。高校生を中心とした居場所として機能するよう、高校生と一緒に内装デザインをリニューアルし、12月には高校生が地域の協力のもとお披露目イベントを行いました。

「高校生活は3年間しかなく、子どもたちはとても忙しい日々を送っています。だからこそ、高校生を中心に、小学生から段階的に関わり、また高校卒業後にもつながり続けられる仕組みを作っていければと思っています」(吉田氏)

開設から3ヶ月で1日平均100人以上が利用!

市外の中高生にも開かれた居場所

千葉県柏市の子ども子育て福祉支援複合施設「TeToTe」にある「中高生の広場」は、2024年12月に開設したばかりの10代の居場所です。市内だけでなく市外に住む中高生相当年齢(12~18歳)の子どもたちを対象に、火~金曜日の放課後と休日・長期休暇期間に開館しています。

千葉県柏市教育委員会生涯学習課長の長谷川和成氏に、開設からの4ヶ月を振り返りながらお話しいただきました。

千葉県柏市の10代の居場所「中高生の広場」の施設概要

千葉県柏市の10代の居場所「中高生の広場」の施設概要

「『中高生の広場』があるのは、柏駅徒歩3分にある市の複合施設内の5階。ワンフロアをカフェエリア、わいわいエリア、ほっこりエリア、プレイエリア、学習エリアの5つに分け、さまざまな用途で使ってもらえるように工夫しました」(長谷川氏)

飲み物を片手に友だちや大学生スタッフとおしゃべりができるカフェエリアでは、約30種類の飲み物を用意。プレイエリアには、ボードゲームやカードゲームを約40種類設置しています。

「単純ですが、こうして数を揃えることが、利用者のリピートや口コミにつながっているようです」(長谷川氏)

実際、開設3ヶ月で利用登録者数は1,950人、利用者数は約8,300人。平均して1日100人が利用し、特に土曜・日曜や学校が早く終わる日、テストが終わった週などは利用者が多い傾向にあります。

「居場所の運営には中高生の意見を反映し、主体性を尊重することを大切にしてきました。開設前に中高生世代モニターの声を丁寧にヒアリングしてフロアづくりに反映させたほか、現在では10人ほどの中高生に『つなきち運営委員会』に参加してもらい、利用者へのヒアリングやルール作り、機能や備品の配置、イベントの企画・運営などについて月に一度、話し合っています」(長谷川氏)

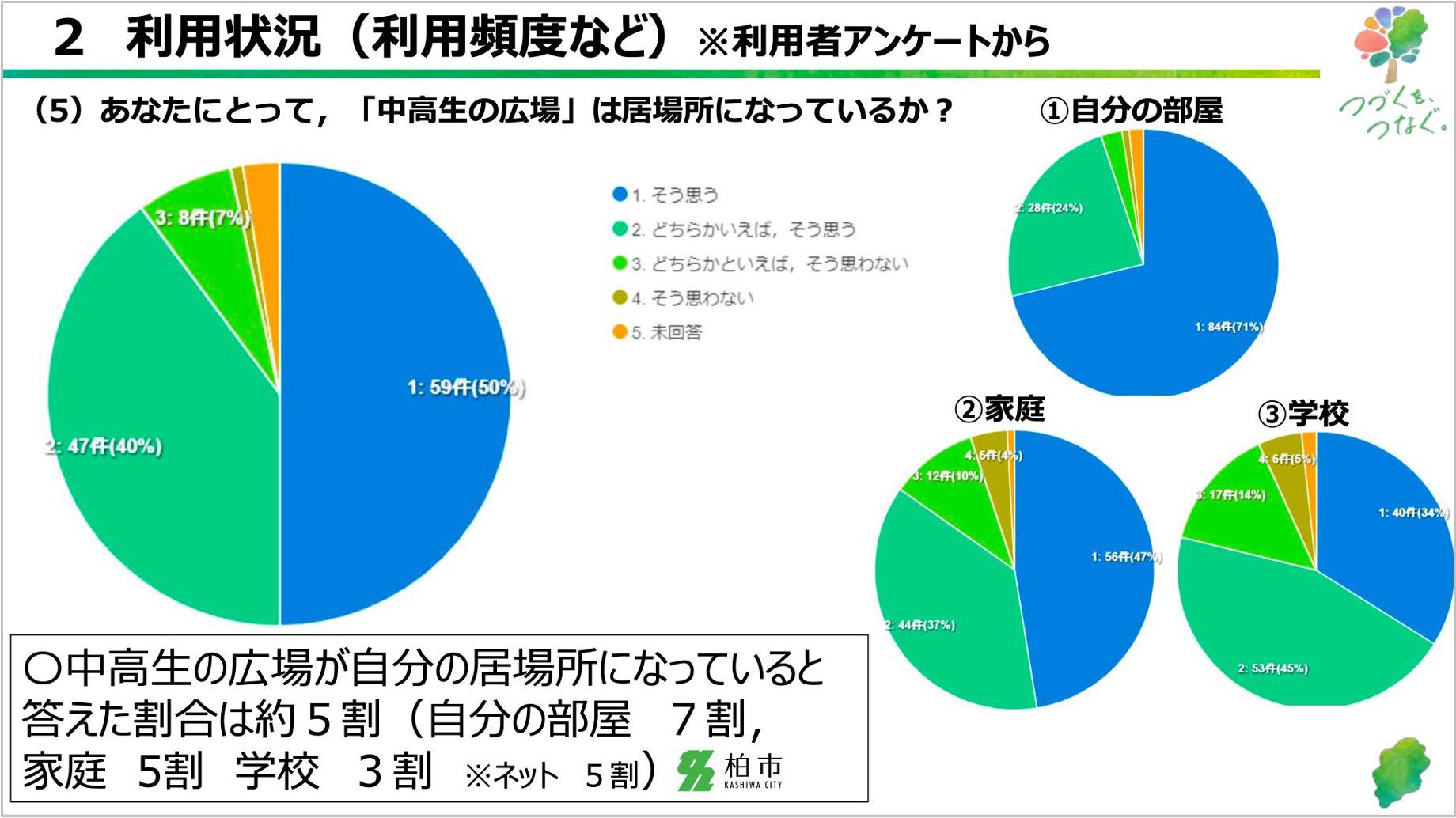

「TeToTe」の利用者アンケート回答結果

「TeToTe」の利用者アンケート回答結果

こうした工夫もあり、利用者アンケートでは「『中高生の広場』は自分の居場所になっているか?」という設問に中高生の約半数が「そう思う」と回答しているそうです。

他県の10代の居場所をいくつも見学・視察したという長谷川氏は「実際に見ることが一番の学びになりました。これからもさまざまな自治体やNPOと学び合う機会を持っていきたい」と締めくくりました。

5年間のさまざまな取り組みにより

人の循環が生まれる居場所に

最後は愛媛県宇和島市教育委員会の西尾祥之氏に、2020年に開設した愛媛県宇和島市の「ホリバタ」について語っていただきました。「ホリバタ」は他県や他団体のサポートを受けず、宇和島市教育委員会が独自に作り上げてきた10代の居場所です。

愛媛県宇和島市の10代の居場所「ホリバタ」の外観

愛媛県宇和島市の10代の居場所「ホリバタ」の外観

深刻な人口減少、青少年の地域離れという課題を背景に、学習指導要領にある「持続可能な地域社会の創り手」の育成を掲げて始まったホリバタ事業。中学生から39歳までの青少年を対象に、旧市内中心部にある中央公民館内の元々図書館だったスペースを居場所として提供し、若者の世界や可能性を広げるきっかけづくりとしてイベントの開催などを行っています。

「10代の子どもたちは、それぞれが1人で自由に、あるいは友だちと勉強をしたり、遊んだりしています。学校で行う発表の練習やミーティングでの利用のほか、ホリバタのスタッフに相談をしに来ることも。体育祭の打ち上げや高校の同窓会のためのスペースとして借りるケースもあります」(西尾氏)

5年間の運営を通して活用の幅が広がったため、2025年度にフロアの改修を予定しているホリバタ。活発に利用されるようになった背景には、運営の工夫がありました。

「その1つが、利用者に『ひとことカード』を書いてもらうことです。カードにコメントを残してもらい、それにスタッフが返事を書いて貼り出し、コミュニケーションをとっています。

また、マンネリにならないように家具のレイアウトを変更したり、季節行事などに絡めて小さなイベントを企画したりもしています」(西尾氏)

そんなホリバタには今、利用者数などの数字には現れない“目に見えない成果”が現れ始めています。

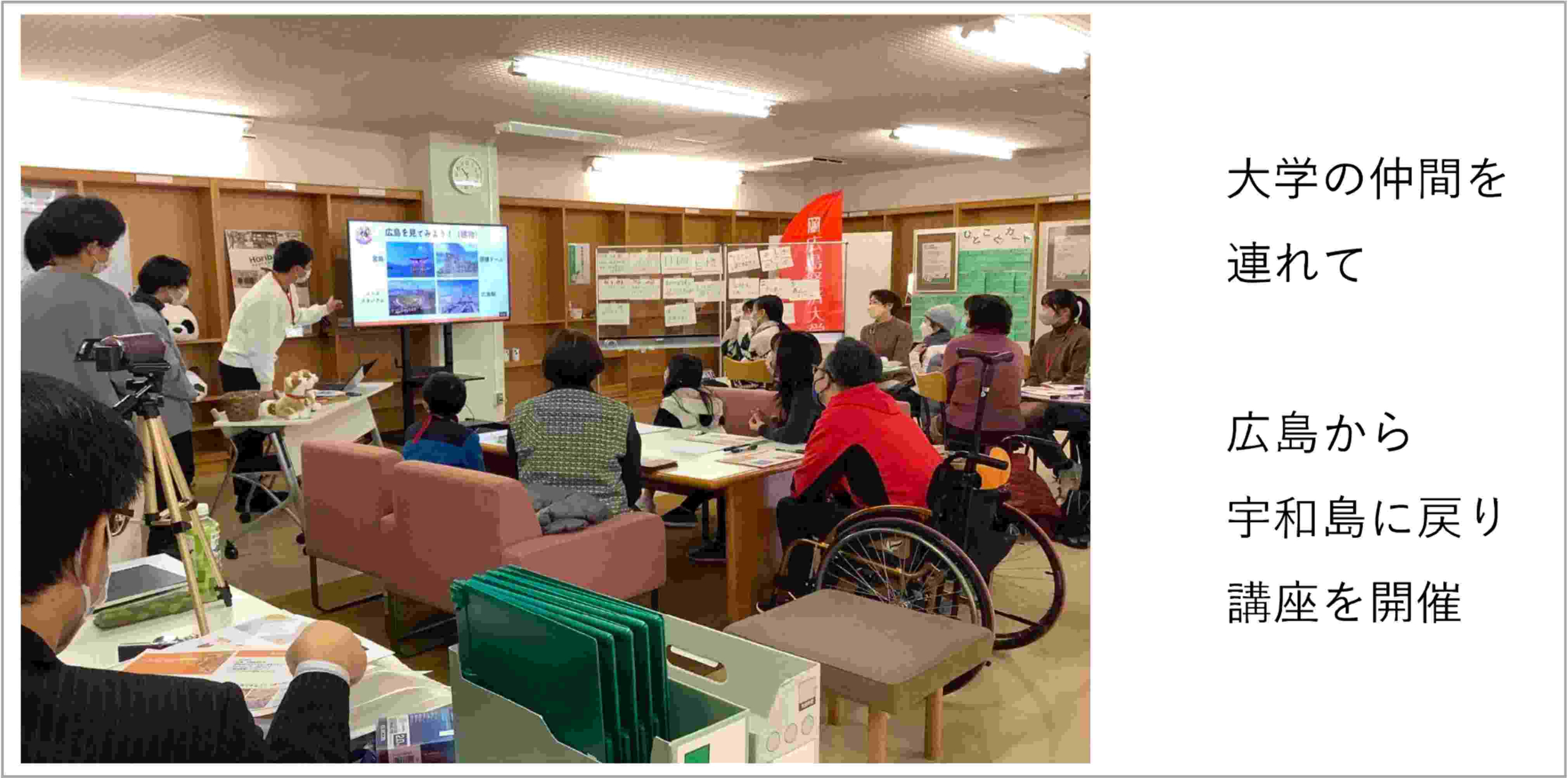

広島の大学に進学した学生が帰省し、「ホリバタ」で講座を開催している様子

広島の大学に進学した学生が帰省し、「ホリバタ」で講座を開催している様子

「高校時代にホリバタを利用し、県外に進学した後もホリバタの企画に参加するために長期休みに戻って来てくれる子たち。市役所のインターンシップに来て初めてホリバタを知り、県外の大学の仲間と講座を開いてくれた宇和島出身の大学生。ホリバタという場があることで、人の循環が生まれているのを感じます」(西尾氏)

ホリバタのイベントをきっかけに将来の夢を見つけたり、ホリバタという場に愛着を覚え、日々の運営やイベント開催などに携わるようになったりした中高生もいます。ある卒業生は「高校を卒業するよりホリバタを離れることが悲しい」と話していたそうです。

質疑応答では全国の自治体の

担当者ならではの質問が

イベントの最後には質疑応答が行われ、参加者から複数の質問が挙げられました。最初のトピックは、公共の施設を使いながら部署横断で運営していく難しさについて。これについて西尾氏が以下のように回答しました。

「教育委員会と市長部局との連携に当たっては、適宜役割分担を明確にしながら関係各所に情報共有することを意識しています。予算化の難しさという課題もありましたが、開始2年目に集まった中高生の『これをやりたい』という声をまとめ、教育長や市長に掛け合い、3年目からは補助金を確保しています。

やはり一番大切にしているのは中高生の声。それを行政としてのロジックに組み立て、通していくのが私たちの役割だと考えています」

次の質問は、居場所事業の成果指標について。

今年度開設する新潟県の「妙高みんなの寄り道BASE」では、子どもと地域の関わりに寄与する数値として、専門スタッフ採用やボランティアなどで関わってくれた人の数を成果指標にしようとしているとのこと。

千葉県柏市の「中高生の広場」では、利用者数などの定量的な数字だけでなく、利用者の自己肯定感や意欲、愛着など、意識の変化の定性的な成果をアンケートなどで取得する予定とのことです。

また、愛媛県宇和島市の「ホリバタ」では、来館者数、イベント参加者数などを目標数値として持ちつつ、居場所の意義を示すために子どもたちのエピソードを成果としてまとめ、報告することもしています。

地域で暮らす子どもたちがさまざまな人や機会と出会い、豊かな体験ができる居場所。居場所があることで、地域と子どもたちとの交流が深まり、地域も発展していく。そんな新たなシーンが日本全国に増えるよう、今後もカタリバでは、居場所づくりに取り組む自治体の開設や運営をサポートしていきます。

ユースセンター起業塾では、今後も公共施設を活用した10代の居場所づくりを広げていく予定です。活動についてはメールマガジンでもお届けするので、ご興味のある方はぜひメルマガにご登録ください。

https://forms.gle/PkQTNbavvrBnZqgz7

関連記事

・10代の居場所EXPO第1弾:図書館に“10代の居場所”を開く意義とは?現場担当者、専門家と考える、公共施設における居場所事業の可能性

・【調査レポート】10代の居場所、利用中高生の約8割「初めて知ったことや、興味・関心を持ったことが増えた」

有馬 ゆえ ライター

ライター。1978年東京生まれ。大学、大学院では近代国文学を専攻。2007年からコンテンツメーカーで雑誌やウェブメディア、広告などの制作に携わり、2012年に独立。現在は、家族、女性の生き方、ジェンダー、教育、不登校などのテーマで執筆している。人の自我形成と人間関係構築に強い関心がある。妻で母でフェミニストです。

このライターが書いた記事をもっと読む