社会課題に光を当て、解決の糸口を伝える。「攻めのNPO広報」の現在地とこれから/Spotlight

Interview

Interview

田中 絢子 Ayako Tanaka 広報部

東京都新宿区出身。大学卒業後、マーケティング会社に入社し、施策の企画・提案・実行に携わる。以後、教育系企業のベネッセコーポレーションにてECサイトの立ち上げとデジタルマーケティング全般、レシピ検索サービス クックパッドにて事業・コーポレート広報、金融教育系企業にてPRチーム立ち上げなどを経験。マーケティング及び広報領域でのキャリアを積み、2020年にカタリバへ入職。広報部の立ち上げメンバーとして、イベント企画・運営、サービスPR、コーポレートPR、オウンドメディア、ブランディングの戦略設計・企画実施などを推進。現在は広報部の統括責任者として、組織全体の発信強化に取り組んでいる。

度重なる自然災害やコロナ禍など、昨今は社会全体、さらには子どもたちの置かれる環境に大きな影響を与える出来事も少なくない。

すべての10代が意欲と創造性を育める未来の当たり前を目指し、全国各地で活動を行っているカタリバ。

その現場では、状況の変化に合わせて取り組みの内容を柔軟に進化・変化させつつ、目の前の子どもたちに向き合っている。

シリーズ「Spotlight」では、現場最前線で活動するカタリバスタッフの声を通して、各現場のいま、そして描きたい未来に迫る。

ベネッセコーポレーション、クックパッドといった大手民間企業でマーケティングと広報を経験し、「伝える力」を磨いてきた田中絢子(たなか・あやこ)。2020年にカタリバへ入職して広報チームを立ち上げ、組織の広報戦略を牽引してきた。現在は広報部を統括し、アウター・インナーの両面から広報の進化を推し進めている。

NPO広報の難しさとやりがい、そしてカタリバが掲げるビジョンにつながる「攻めの広報」の裏側、「誰もがカタリバを語れるように」という構想を語る彼女が見据える未来とは。広報の力で社会との接点を切り拓きたいと語る、その想いを聞いた。

子どもたちが生きる未来が、

より良くなることに時間を使いたい

——カタリバ入職以前は、民間企業4社で広告企画やプロモーション業務に携わってきました。カタリバに転職をしたのは、どのような思いからだったのでしょう?

複数の企業で広報やプロジェクトの立ち上げを経験してきましたが、一貫して軸に置いていたのは、「自分の身近な誰かの生活が少しでも良くなるような仕事に携わりたい」という思いです。

そこに「子ども」という目線が加わったのは、出産と子育てがきっかけでした。家族の仕事で赴任した南アフリカで、子どもを出産し育てました。出産というライフイベント、そして外から日本を見るという経験をしたことで、「この国がどう変わっていくのか」「子どもたちが安心して育っていける社会とは?」という問いが、心の中に強く根づいていったんです。

子どもの幸せに直結する事業に携わりたいと思うようになり、そうした活動をしている転職先を探し始めました。

——カタリバのことを知った当初、どのような印象を受けましたか?

最初に目にしたのは、「子どもたちにとってのサードプレイスをつくる」という活動でした。中学時代、私自身がいじめにあった経験もあり、学校でも家でもない“居場所”を必要としている子どもたちの姿がすぐに思い浮かびました。

また、海外から日本を見るという経験から、カタリバのビジョン「意欲と創造性を育める社会をつくる」が、これからの日本にとって重要なことだと思いました。いろいろな取り組みを知れば知るほど共感することばかりで、「この組織で自分の経験を活かして未来を支える仕事に携わってみたい」と感じたのを覚えています。

——民間の事業会社からNPOへの転身で、ギャップはありませんでしたか?

待遇面について、以前はビジネスセクターと比べるとギャップを感じる部分もあったと聞いていますが、現在は生活面での豊かさも確保しながら働ける環境になってきています。その上で、カタリバには、他の場所では得られない価値もあると感じています。

それは「社会貢献」といったことだけではなく、自分自身にとっての学びや気づきといった、かなり実感のある価値です。たとえば、カタリバでは不登校の子どもたちを支援するいくつかの事業に取り組んでいますが、広報に携わる中で、不登校についても日々状況が変化し、取れる選択肢も移り変わっている現状を目にしています。

今、私の子どもは小学2年生なのですが、もし自分の子どもがある日突然「学校に行きたくない」と言ったとしても(もちろん動揺はすると思いますし、決してマニュアル通りではない現実を突きつけられると思いますが)、不安に100%支配されるということはないのではないかと思います。

支援現場での知見も踏まえて状況を捉え、必要な支援や選択肢を考えることができる。これまでの自分が見ていた世界が変わったというのは、大きな変化です。自分のことではなく日本の教育が向かっていく先や、子育てと教育現場のリアルを知り、その環境を良い方向に変えることに携わっているということ。これは逆にお金を出しても得られない経験です。そういった面で、給与や待遇では得ることのできない価値を日々実感できています。

社会を動かす“伝える力”。

NPOで広報をするということ

——カタリバでは、広報部の立ち上げから関わられています。これまでと現在の取り組みについて教えてください

2020年に私が入職した際、カタリバでは既に外部メディアやSNS、オウンドメディアでの発信をしていました。ただそれは、主にメディアから取材依頼が来たら対応する、事業部の依頼を受けて発信する、といったスタイルでした。

そこで、広報部を立ち上げるにあたり、まずは「カタリバをどのように認知してもらうか」を企画しながら発信することを考えました。つまり、受け身のスタイルから、“攻めの広報”にしていこうと思ったのです。その方針は今も変わっていません。

現在、広報部は大きく3つのチームに分かれています。対外的な発信を担う「広報」、代表直下で新規事業や秘書機能を含む「代表室」、そして各事業の調査・研究を担う「カタリバ研究所」で構成されています。

私はその3つを統括しつつ、広報部では外部メディア対応やオウンドメディアの運営、社内広報(インナーコミュニケーション)などを担っています。

——「攻めの広報」について、もう少し詳しく教えてください。

社会で注目を集めているテーマと、カタリバの取り組みを掛け合わせた発信を意識しています。そうすることで、より多くの人にカタリバの活動に対して興味を持ってもらえると思うからです。

たとえば「不登校」や「ヤングケアラー」など、注目が高まっているトピックがあるときには、事業部と連携してタイミングよくプレスリリースを出すなど、より届きやすい形で伝える工夫も大切にしています。

——これまでに印象的だった発信はありますか?

最初に手応えを感じたのが『みんなのルールメイキング』の発信です。生徒自身が校則見直しの事例を発表するイベントを、ブラック校則への関心が高まっていたタイミングにリリースしたところ、20社以上のメディアに関心を持っていただけました。

不登校の子どもたち向けの「メタバース空間を活用した不登校支援」も、大きな反響を呼んだ発信の1つです。オンライン不登校支援プログラム『room-K』は、不登校の子どもたちが学ぶ意欲や自信を取り戻せるよう、メタバース空間の中で学習プログラムやオンラインの居場所を提供しています。

実際にメディアに取り上げていただいたことがきっかけで、自治体から連携に関して問い合わせをいただいたケースもあり、新しい選択肢を多くの方に知っていただけたのは、広報の大きな成果だったと思います。

——これまで企業広報に携わってきた中で、NPOでの広報にはどんな特徴や違いがあると感じていますか?

企業広報では、自社の商品やサービスの価値を伝え、売上や利益につなげていくことが主な目的です。私自身もこれまでそうした仕事をしてきましたし、それも大切な役割です。

一方、NPO広報には、社会にまだ知られていない課題そのものを伝えるという大きな役割があると感じています。「今、子どもたちを取り巻く環境にはこんな課題がある。だからこそ、こうした支援が必要なんだ」ということを伝えていく。その“気づき”を社会に届けて世論を動かし、世の中の制度や仕組みを動かすきっかけになる――それがNPO広報の1つの意義だと思います。

実際、カタリバでは「支援の現場で得た知見」をもとに、国や自治体と連携して教育制度そのものに働きかけるような実証事業も進めています。社会の課題に光を当て、その解決の糸口を示す。それが現状を変える一歩になると信じて、広報の仕事に向き合っています。

誰もがカタリバを語れるように

――仲間とともにつくる広報のこれから

——「攻めの広報」の取り組みによって、カタリバと社会との接点を広げてきました。現在、どのような手応えを感じていますか?

やはり、チームメンバーの成長を実感できるのが一番の手応えですね。以前は私がディレクションしていた案件でも、今ではメンバーが「こういう切り口で打ち出してはどうでしょうか」と主体的に提案してくれるようになり、自走できるチームになってきていると感じています。

メンバーの成長とともに、広報部としてできることの幅がどんどん広がっていて、私ひとりでは絶対にできないような新たなチャレンジに取り組めているのもすごくうれしい。

また、事業に携わるメンバーとの関係性にも変化が生まれてきました。最初は広報部の存在自体を知らないという方も多かったので、活動を周知するところから始まったのですが、いろいろな広報事例が生まれたことによって、今では「こういうことを発信できませんか?」だったり「どんな発信ができるか一緒に考えたい」といった相談をもらえる機会が増えました。

「一緒に広報をつくっている」という感覚が広がってきたことは、大きなやりがいの1つです。カタリバメンバー全員が広報パーソンとなり「誰もがカタリバを語れるようにすること」。これは、私が広報で大切にしている視点でもあります。

——「誰もがカタリバを語れるようにする」という考えについて、もう少し詳しく聞かせてください。

カタリバは創業24年という歴史があり、全国で20近い事業を展開していて、その内容はとても多様です。ひと言で「こんな団体です」と伝えるのが難しいからこそ、現場で子どもたちと向き合っている職員も含めて、メンバー一人ひとりが正しく自分の言葉で語れることも大切だと考えています。

先日、義母から連絡があり「知り合いの方のお子さんが、休み明けから学校に行けなくなってしまったらしいの。同じように不登校の子を持つ保護者の方とつながれる方法がないかしら」という相談を受けました。

義母がカタリバのことを知ってくれていたおかげで支援につなぐことができたのかもしれないと思うと、改めて広報の仕事はプレスリリースやメディアを通じて発信することだけじゃないなって思いました。

カタリバを知っている人が、カタリバのことを語ってくれるようになることで、さらに手が届く子どもたちが増えるかもしれない。そのような想いから、広報部だけが情報を発信するのではなく(いや広報部はもちろん頑張るのですが)、カタリバに関わるすべてのメンバーが“広報パーソン”になれるよう、ツールや仕組みを整備しています。

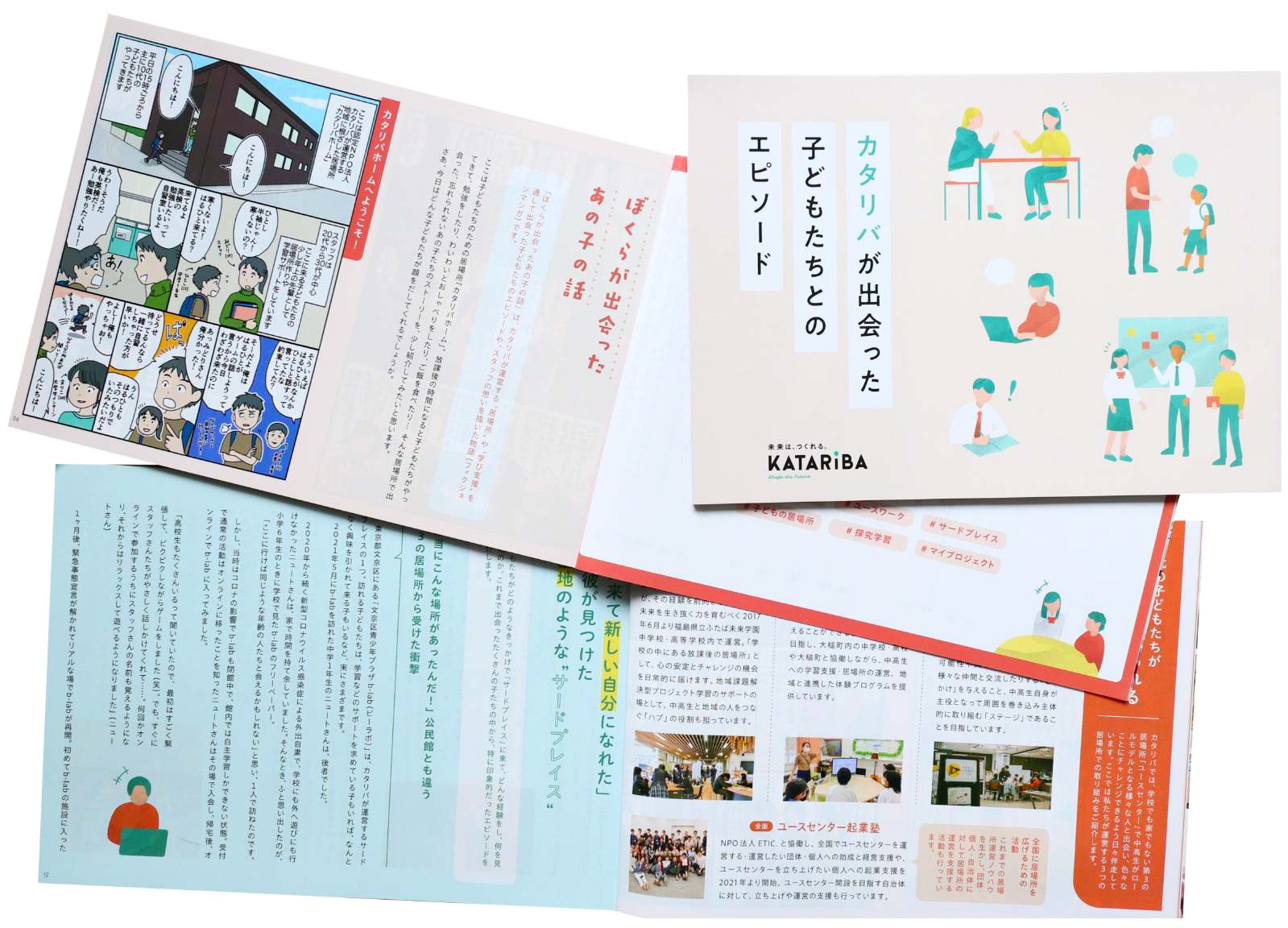

たとえば、広報部で制作した「カタリバが出会った子どもたちとのエピソード」という冊子は、マンガやエピソード記事で構成されていて、活動の全体像をよりわかりやすく伝えるためのツールです。外部のステークホルダーや関係機関、あるいは地域で活動するメンバーが、地元の関係者に手渡して理解を深めてもらう場面も増えています。こうした“小さな理解”の積み重ねが、カタリバの活動を支える信頼になっていくと思っています。

広報部が制作した冊子「カタリバが出会った子どもたちとのエピソード」

広報部が制作した冊子「カタリバが出会った子どもたちとのエピソード」

——今後、広報リーダーとして目指していきたいことを教えてください。

これまでは「子どもたちを取り巻く環境や社会課題を世の中に知ってもらう」ことや「現場の声を社会に届ける」ことに注力してきましたが、今後は、支援現場で得た知見やノウハウをもとに“仕組み”にアプローチしている側面ももっと知ってもらいたいです。

「困難を抱える子どもたちの支援を行っている団体」というイメージを持たれている方も多いと思うのですが、カタリバでは、自治体や国との連携を通じて教育や社会の仕組みに働きかける取り組みも行なっています。

広報としてその意義をしっかりと伝えていき、「そういうことが大事だよね」と共感してくれる仲間が増えていくことが、これから子どもたちが生きる未来をより良いものにすることにつながると考えています。

そういった部分も含めて、現在、カタリバをどう見せ、どう語っていくかを考えるプロジェクトもスタートしています。こうした取り組みは広報部だけで完結するものではなく、中期計画とも連動しながら、経営陣や事業部とも連携して進めていく必要があります。

「カタリバのカタリかた」を再度問い直すこのフェーズにおいて、カタリバが描く未来をより多くの人と共有し、広報の力で新たな仲間とつながっていけるように取り組んでいきたいです。

広報の仕事の中で、どんな瞬間が一番楽しいですか?

そう尋ねると、田中は「表現を考える時間ですね。たとえばコピーを考えたり、新しい見せ方を模索したり。その発信を受け取った人が『わあ』って驚いたり『へえ』って感心したり『すごい』って感動したりすることを想像するとワクワクします。企画の種を考える時間がすごく好きなんです」と笑った。

「ここからまた、新しい何かが生まれていくかもしれない」――そんな瞬間にこそやりがいを感じるという田中。何を伝えるのか。そして、どう伝えるのか。カタリバという組織の内側には、静かに思索を巡らせながら、情熱を携えて走り続ける広報部がある。

関連記事

・NPOカタリバからのお知らせ “プレスリリース ”の記事一覧

・コンサル業界からNPOへの転職。 大きなキャリアチェンジによって得られた真の“豊かさ”/Spotlight

カタリバで働くことに関心のある方はぜひ採用ページをご覧ください

佐々木 正孝 ライター

秋田県出身。児童マンガ誌などでライターとして活動を開始し、学年誌で取材、マンガ原作を手がける。2012年に編集プロダクションのキッズファクトリーを設立。サステナビリティ経営やネイチャーポジティブ、リジェネラティブについて取材・執筆を続けている。

このライターが書いた記事をもっと読む