すべてのこども・若者に居場所を届けるーこどもの居場所づくりの現在地

member_voice

member_voice

中島 典子 Noriko Nakashima キッカケプログラム

1991年生まれ、京都府出身。創価大学卒業後、メガバンクに入行し、法人営業やM&Aのアドバイザリー業務に従事。第一子の育休中にNPOや企業でボランティア活動に参加、社会を見る視点が広がったことで復職後にITベンチャーへ転職。その後、教育に関わりたいという想いからカタリバへ。「キッカケプログラム」で事業開発・運営全般などを担当。現在は「キッカケプログラム」事業責任者。

私は2021年からカタリバの「キッカケプログラム」で事業開発・運営全般などを担当し、現在は事業責任者として働いています。

そしてこのたび、カタリバを代表して、こども家庭庁の「こどもの居場所づくり部会」第2期の委員に就任いたしました。

そもそもこどもの居場所について何が国では論点になっているのか、そこに対してカタリバの現場では何が見えているのかなどをより多くの方に知ってもらいたいと思い、いろいろと私なりの考えを発信したいと思います。

「こどもの居場所づくり部会」とは?

こども家庭庁が設置したこども家庭審議会の下に設置された部会のひとつで、すべてのこども・若者が安心して過ごせる“居場所”を社会全体でどうつくっていくかについて、専門家や実践者が集まり、議論を重ねる国の審議の場です。

第1期では、内閣総理大臣の諮問を受け、「こどもの居場所づくりに関する指針」の案が検討され、令和5年12月22日に正式に閣議決定されました。

その後は、この指針に基づいた具体的な取り組みの推進について議論が進められています。

第1期にはカタリバの代表理事である今村が委員として参加し、「学校は居場所でなければいけない、学校こそが居場所であることを大切にしよう」という視点を中心に様々な意見をしてきました。これらの意見は、指針にも反映されました。

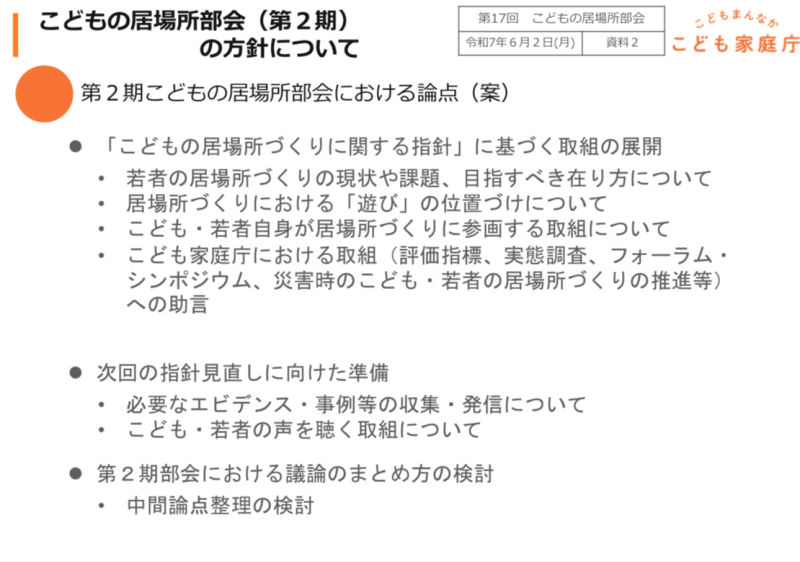

第2期となる今回は、下記の論点を中心に議論が始まっています。

「こどもの居場所づくり」が社会全体で求められている背景

肯定的な関係の中で安心できる「居場所」は、全ての人にとって生きる上で不可欠な要素です。それはこども・若者の健全な育ちにとっても不可欠です。居場所を持てないことは、孤独・孤立の問題と深く結びつき、自己肯定感や自己有用感の低下にもつながる重大な問題です。

近年、地域のつながりの希薄化や少子化、共働き・ひとり親家庭の増加などの社会構造の変化により、こどもたちが地域や家庭で自然に関われる場が減少しています。空き地や駄菓子屋、公園といった身近な居場所も減り、放課後の自由な時間が奪われつつあります。

加えて、コロナ禍による学校閉鎖や接触制限は、こどもたちが居場所を失うことの深刻さを浮き彫りにしました。

さらに、虐待、不登校、いじめ、自殺といった問題は増加し、こども・若者を取り巻く環境は一層厳しく、課題も複雑化しています。特に困難な状況にあるこどもほど、居場所を持ちづらく、失いやすいという現実があります。

こうした背景のもと、一人ひとりのニーズに応じた多様で柔軟な居場所づくりが急務となっており、地域の実践を後押しする形で、国としても「子どもの権利」を基盤とした明確な考え方を示すことが求められています。

こども・若者の居場所におけるいまの課題

カタリバが運営するこどもたちの居場所

カタリバが運営するこどもたちの居場所

こども家庭庁では、指針策定後の広報・啓発を通じて「社会全体で居場所の機運をどう高めるか」が大きな課題となっています。特に今期の部会では、「若者の居場所づくり」が重要テーマとして位置づけられています。

これまでの政策を振り返ったときに、比較的、学齢期のこどもに向けた支援は一定程度整備が進められてきましたが、学齢期以降のこどもの居場所については、十分に対策が講じられてこなかった側面があります。そのため、今期の部会では対象とする世代を「若者」と明確に位置づけ、より具体的な支援のあり方について議論を深めていく必要があるとこども家庭庁では考えられています。なお、指針の中で若者とは、思春期(中学生年代からおおむね18歳まで)・青年期(おおむね18歳からおおむね30歳未満)と定義されています。

また、カタリバでは日々多くの10代のこどもたちと関わるなかで、中高生は進路や人間関係などさまざまな悩みや揺らぎがあり、それを周囲に打ち明けられず一人で抱え込みやすいことを実感しています。こうした背景からも、若者にとって「居場所」の存在は非常に重要であると考えています。

現場から見えている「若者の居場所」

私は第2期第1回の部会で、以下のような視点を共有しました。

・「こども=小学生」「若者=18歳以上」と捉えがちであり、中高生が議論から抜け落ちがちであることへの問題提起

・部活動の地域移行などによる社会変化に伴い、放課後過ごしたい学校外の居場所を自ら選択できることは良い流れである一方、地域によっては資源が偏在し、居場所は「家だけ」という中高生が増えることへの懸念の共有

・特に、資源の偏在という観点において、児童館など既存の公的資源における利用率の低さ(3%程度)や人的リソース不足の現場課題への指摘

・居場所を「利用する場」だけでなく「担う場」としても捉え、若者が関わること自体が居場所獲得につながっている実態の共有(オンライン居場所での若者スタッフの声など)

カタリバが運営するオンラインの居場所

カタリバが運営するオンラインの居場所

また、放課後児童クラブ・児童館に関する専門委員会の報告に対しても、

・「中高生世代を見据えた議論の必要性」

・「ユースワークの専門性」や「人的配置の限界」といった現場の課題整理の必要性

を意見させていただきました。

誰ひとり取り残さない社会を目指して

現場にいると、「政策ではカバーしきれていないこと」が山のようにあり、もっともっと現場の実態を社会全体に知ってもらわなければと思うことがあります。

今回の委員就任を通して、カタリバで日々出会う「目の前の子」への支援を、カタリバが「まだ出会っていないあの子」にも届けるために、政策の場に接続していくことの重要性を再確認しています。

現場での支援が点で終わらず、地域や政策とつながりながら「線」にしていくことで、こどもたちを誰ひとり取り残さない社会をつくっていきたいです。

今後に向けて

今後の部会では、8月下旬と12月頃にヒアリングや意見交換を行い、来年2月に議論の整理が行われる予定です。

これからも、カタリバの現場で得られた知見やこどもたちの声をもとに、政策と実践の間をつなぐ架け橋として、丁寧に発言と提案を重ねていきたいと思います。

最後に

居場所とは何か――それは一人ひとりにとって異なる形を持つ、極めて個人的で同時に社会的な存在です。だからこそ、多様な視点を持ち寄り、丁寧に言葉にしていくことが必要です。

この発信が、こどもたちの育ちにとって重要な「居場所」について考える一つのきっかけになれば嬉しいです。そして、すべてのこども・若者が「居たい・行きたい・やってみたい」と思う居場所がある社会の実現に向けて、今後も学びと発信を重ねていきたいと思います。

関連記事

・子どもと地域がつながるハブに! 官民連携で挑む“10代の居場所づくり”の最前線

・【調査レポート】10代の居場所、利用中高生の約8割「初めて知ったことや、興味・関心を持ったことが増えた」

・「子どもが夢をあきらめない世の中へ」新卒でメガバンクへ就職した彼女が、カタリバを選んだわけ/NEWFACE

カタリバで働くことに関心のある方はぜひ採用ページをご覧ください